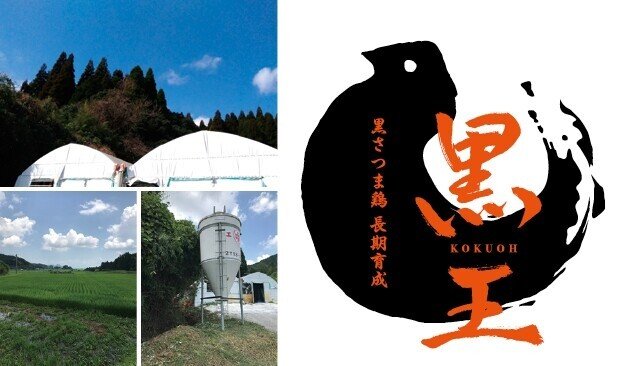

黒さつま鶏 長期育成 黒王(こくおう)

文・撮影/長尾謙一

黒さつま鶏 長期育成 黒王(こくおう)

(素材のちから第29号より)

〝黒さつま鶏〟「黒王」はおいしい空気と水に恵まれた鹿児島県姶良市蒲生の養鶏場「NSファーム」で育てられる。

養鶏には最高の環境の中で150日間という長期育成される「黒王」は、凝縮された旨みと、弾力がありながらやわらかな食感と脂ののりを持つ。その品質で鹿児島の特産品、黒豚、黒牛に続く、第三の〝黒〟としての成長を目指している。

〝黒さつま鶏〟は薩摩地鶏と鹿児島の在来種の交配により誕生した地鶏

地鶏はほどよい弾力を持ち、噛みごたえがありながらもやわらかい肉質を持つ。脂ののりもよく、噛むほどに旨みが出てくるジューシーな味わいだ。〝名古屋コーチン〟〝比内地鶏〟そして〝薩摩地鶏〟は日本三大地鶏と言われるが、その〝薩摩地鶏〟を父に持つ新たな鹿児島の地鶏〝黒さつま鶏〟が平成18年に誕生した。今回は〝黒さつま鶏〟を独自の飼育法で育てる「黒王」を取材する。

そもそも地鶏とは何か?

地鶏の定義は4つある。在来種由来の血統が50%以上で出生証明ができる素雛を使っていること。孵化してから80日以上飼育していること。孵化後28日以降は平飼いで育てること。そして孵化後28日以降は1平米あたり10羽以下の環境で飼育していることである。

日本三大地鶏と言われるのが〝名古屋コーチン〟〝比内地鶏〟そして〝薩摩地鶏〟。中でも高い知名度を持つ〝名古屋コーチン〟は、他の地鶏と交配させることなく100%の血統を持ち、赤みのある引き締まった肉質は人気が高い。〝比内地鶏〟は天然記念物に指定されるほど希少価値があり、味の濃さとやわらかな肉質が評価されている。〝薩摩地鶏〟は、「銘柄鶏食味コンテスト」で優勝したこともあるほどで、その味は名古屋コーチンや比内地鶏に勝るとも劣らない。

〝黒さつま鶏〟は〝薩摩地鶏〟を父に、鹿児島在来種の〝横斑プリマスロック〟を母に、鹿児島県の畜産試験場が6年の歳月をかけ平成18年に完成させた地鶏だ。今回取材させていただいたのは、その〝黒さつま鶏〟を独自の飼育法で育てている「黒王」というブランドである。

恵まれた環境と最新の技術、そして人の愛情が「黒王」を生む。

厳しい防疫体制と細やかな給餌、手間をいとわない鶏をいとおしむ心

〝黒さつま鶏〟「黒王」を生産する「農業生産法人 NSファーム」は薩摩の小京都といわれる鹿児島県姶良市蒲生にある。蒲生は国の特別天然記念物である「蒲生の大楠」がそびえ立ち、武家屋敷と古民家が並ぶ街並みを持つ歴史のある場所だ。空、風、光、が肌で感じられる自然豊かな環境は、鶏たちののびのびとした育成には理想的だ。

農業生産法人 株式会社NSファーム(6次産業認定農家)

設立以来、「黒王」への情熱と愛情溢れるスタッフたちが、丹精込めて生産から加工、販売まで一括して行っている。「命をかけ育てる、命のため育てる」を企業理念に、自社ブランド〝黒さつま鶏〟「黒王」づくりを通して、地域の活性化を目指している。平成25年度設立。

「黒王」は1平米あたり5羽というストレスのかからない開放感のある鶏舎で、150日にわたり丹精込めて長期育成される。この平飼いによる十分な運動量が噛むほどに味が出る締まった肉質を生み出すのだ。この5羽という鶏の数だが、地鶏の飼育面積の基準である1平米あたり10羽の飼育も、少ない1平米あたり2羽の飼育も試し、最もいい状態に育つことで決めていると伺った。

最新技術を導入してつくられた〝スーパーウインドレス鶏舎〟は、ウイルスを媒介するヘビやミミズなどの侵入を防ぎ、鶏舎内を四季にかかわらず一定の温度に管理する。また地面に施された〝シラスコンクリート〟は火山灰でできており鶏の糞や尿など不必要なものを下に通過させ、地面に敷いた土の状態を良好に保つ。こうした強固な防疫体制の構築により、安全な鶏舎で安心できる地鶏を育てるのだ。

さらに農場独自の自社配合飼料を成長の段階に応じて、独自に開発した給餌技術で雛の段階から仕上げまで丁寧に与える。鶏は餌を食べすぎても、食べ足りなくてもストレスを感じる。さらに微妙な餌の変化にまでストレスを感じるそうで、成長に合わせて給餌するにも毎日毎日微妙な調整が必要となる。餌は鶏の肉質をつくるために大変重要なものだけに、日々の餌の配合と給餌の方法は「黒王」のノウハウと言える。

また、水も大切だ。35メートルの地下から湧くミネラル豊富な冷泉水を与えることにより、鶏の成長はさらに健康なものとなる。これは体重を比較することで分かるらしい。

こうして、日本三大地鶏のひとつ〝薩摩地鶏〟と在来種である〝横斑プリマスロック〟の一代交配により誕生した100%純血地鶏、〝黒さつま鶏〟「黒王」が生産されている。

ストレスの少ない平飼いにより地鶏としてのおいしさを蓄えていく

開放感のある鶏舎で、150日にわたり丹精込めて長期育成する。健康な状態を保つ環境と鶏の運動量が噛むほどに味が出る締まった肉質を生み出す。

さて、この「黒王」だが養鶏農家と料理人の出会いがつくったと聞いた。地鶏のつくり手と地鶏の使い手の接点はどこにあったのか。そのはじまりを伺うためにその料理人のいる鹿児島中央駅近くの店に向かった。

料理人と生産農家が、二人三脚でつくり上げた理想の地鶏「黒王」。

〝黒さつま鶏〟は黒牛、黒豚に続く第三の〝黒〟

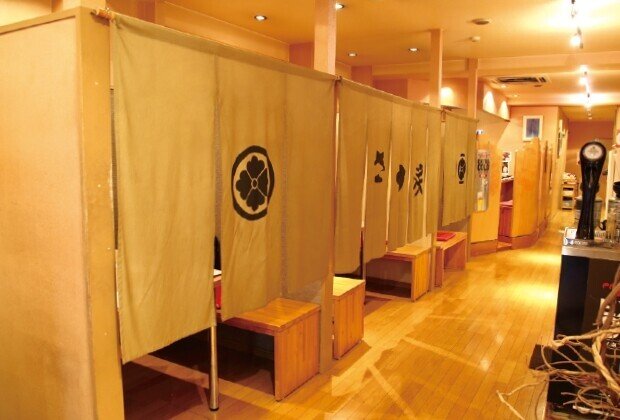

お伺いしたのは、鹿児島中央駅から徒歩3分の場所にある居酒屋「一条通 さけ咲」だ。お会いした料理長の中村さんは(株)NSファームの専務取締役でもある。なぜ料理人でありながら〝黒さつま鶏〟の農業生産法人の経営に携わっているのだろうか。

料理長 中村 裕一郎 さん

『一条通 さけ咲』

鹿児島市中央町

父が47年間営む蕎麦店「くら蔵」の系列店として11年前に開店。スタートは蕎麦職人の父がつくる蕎麦メニューと魚の刺身を中心に鹿児島の旬な食材をふんだんに提供、鶏の唐揚げや鳥刺しは一品料理のひとつだった。6年前“黒さつま鶏”の導入以来、鶏メニューの人気が急上昇。今は“黒さつま鶏”を目当てに鹿児島県内はもとより、県外からもお客がたくさん訪れる。

〝黒さつま鶏〟は黒牛、黒豚に続く第三の〝黒〟として、鹿児島県の農産試験場が平成13年に研究をはじめ、6年の歳月を費やして平成18年に誕生させたブランド地鶏だ。鹿児島には元来〝黒〟の文化があり、その他にも黒酢、黒砂糖、黒薩摩の器などがある。そこで、鶏でも全国に知られる黒のブランドをつくり上げ地域の活性化を狙っている。

6年前、中村さんは県の〝黒さつま鶏〟への取り組みを知った。〝薩摩地鶏〟を父に、鹿児島の在来種〝横斑プリマスロック〟を母に持つ〝黒さつま鶏〟はジューシーで噛むほどに味が出る。そして弾力がありながらやわらかなこの鶏を自分の店でも提供してみようと、パイロットショップに名乗りを上げ使いはじめた。

生産農家と料理人との出会い

1年半ほど経って、第三の〝黒〟としてマスコミの取材も受けるようになった頃、〝黒さつま鶏〟の生産農家の方が中村さんを自分の養鶏場に誘った。農家の方としてはその飼育環境を中村さんに見てもらい、安心して自分たちの鶏を使い続けて欲しいと考えたのだろう。

翌日、中村さんはその養鶏場を訪れる。200羽ほどを飼育している養鶏場だったが、それを見てすぐに中村さんは生産農家の方に「私と一緒に会社をやりませんか。」と言ったらしい。寝耳に水の話だったとは思うが、その話はすぐにまとまり(株)NSファームは立ち上がった。

それ以来、料理人の立場から品質へのアドバイスをし、これを現場のスタッフと一緒になって具体的に解決していった。ほんの少しでも感じたことをフィードバックし、飼育方法や設備の改良のヒントにした。そして、(株)NSファーム独自のブランド〝黒さつま鶏〟「黒王」ができ上がった。

販売への突破口

こうしてできた「黒王」だが、販売が順調だったわけではない。地鶏は全国で出荷される鶏全体量のわずか1%でしかない。有名ブランドがひしめき合う中で、立ち上がったばかりの「黒王」は苦戦した。さらに価格面でもその価値を評価されるまでには時間がかかった。

その評価は意外な方向から飛び込んできた。大阪のラーメン屋から「黒王」のガラを使いたいと注文があったのだ。「黒王」のガラからとる出汁は絶品で、そのおいしさはたちまち広がりその評判は関東にまで届いた。県外から「黒王」の料理を見に来るお客も増え、ようやくその評価が定着してきたという。

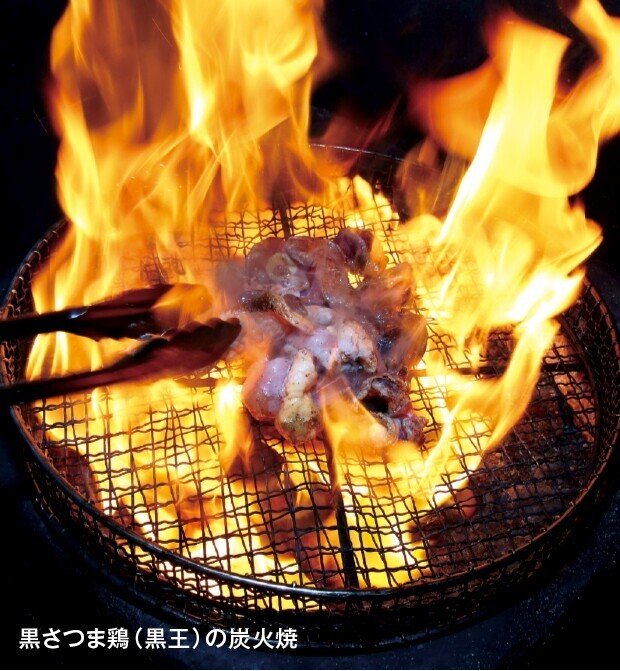

今回はお店のメニューから、まず〝「黒王」の炭火焼き〟と〝「黒王」虹の鳥刺し〟をいただいた。

まず炭火焼きだが、これはまさに地鶏の醍醐味だ。炭の香りとジューシーな旨みが溢れてくる。噛むたびに味が出る歯ごたえのあるやわらかさがたまらない。刺身のおいしさには感動した。この歯ごたえと旨みはどうだ。甘い九州の醤油が添えられていたが、わずかな塩さえあればいい。それほど旨みを感じた。

日本全国の外食店の皆さんに、もっともっと「黒王」の魅力を伝えたい。

〝炭火焼き〟、〝鳥刺し〟以外にもメニューは多彩に広がる

炭火焼きと鳥刺しで「黒王」の魅了を堪能したと思っていたところに、次々にメニューが運ばれてきた。お店では〝荒野の用心棒〟と呼ばれるピリ辛風味の手羽の唐揚げだ。一番人気だそうだ。骨のまわりの肉がぷりぷりしていて、さらに噛みごたえがある。その味はピリ辛のソースの風味を押しのける濃さだ。

続いて〝よだれ鶏〟。中華料理の人気メニューで本来は胡麻のソースで食べるが、こちらのお店では、湯霜づくりにした「黒王」を辛み醤油でいただく。何と言っても「黒王」のしっとりとした身質が印象的だ。正直に言ってしなやかな食感と言いたい。

今回はいただかなかったが〝「黒王」のしゃぶしゃぶ〟もなかなかの人気らしい。

こうして「黒王」のメニューをいただいてみると、やはり地鶏の魅力を感じずにはいられない。

「黒王」の商品形態は注文によって柔軟に対応してくれる

「黒王」を東京のフレンチレストランで使ってもらっていると中村さんから聞いた。商品形態は〝中抜き〟と言われる丸鶏の状態だ。レストランではこれをさばき、部位ごとにその特長をいかした料理を提供しているそうだ。牛の1頭買いを売りにするのなら、地鶏の1羽買いも売りにできる。最後においしいスープができるだろう。

「黒王」の商品形態はこの〝中抜き〟に限らない。ムネ、モモ、ササミを分けたものもあるし、手羽だけのものもある。チルドも冷凍も柔軟に対応してくれる。ただ、オーダーする側の都合もあるように、生産農家の都合もある。一つの部位にオーダーが集中すると、売れない部位も出てくる。そのような場合は複数の部位を組み合わせて購入することも検討したい。すべて、まずはご相談いただきたい。

すでに、(株)NSファームでは〝「黒王」の炭火焼き〟を冷凍で販売しているが、今後、コンフィチュールやタタキなどもラインナップされるようだ。オリジナルの加工品も受けてもらえるようなので、こちらもご相談いただきたい。

今回の取材を通して若鶏と銘柄鶏、地鶏の違いをはっきりと知ることができた。これからは地鶏のおいしさが格別な気がする。

(2018年3月30日発行「素材のちから」第29号掲載記事)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?