産地主義を貫く。

水産加工品にとって、開発の原点は産地にあるという信念

文・撮影/長尾謙一

料理/横田渉

〈カナダ産〝オマールブイヨン〟使用商品シリーズ〉

・オマールビスク

・オマールフィリング

・濃厚オマールえびブイヨンのカレー

(素材のちから第42号より)

オマール海老の必要な部位を、必要なだけ使うという贅沢。

〝産地主義〟を貫くとは

経営者が当たり前のように使う言葉に〝現場主義〟というものがあるが、〝現場主義に徹する〟ということは、ものづくりの原点が製造現場にあるということを認識して行動するということだ。

これを水産加工にあてはめるならば、商品づくりの原点が原料を水揚げする産地にあることを知ること。さらに産地で行う一次加工によって生み出されたものを、日本国内で二次加工し、商品を使う人々の意見も広く聞き商品に反映させる。こうした信念を一貫して持ち続けて行動することこそ〝産地主義を貫く商品づくり〟のコンセプトと言える。

そしてこのようにオマール加工場、ブイヨン工場、日本の工場が一貫して〝産地主義〟に徹した結果、国際的なサステナブル認証「MSC」取得が可能となった。

産地加工でしかできない〝オマールブイヨン〟づくり

さて、世界のオマール海老の約70%は、カナダで水揚げされる。そして、ここニューブランズウィック州には、オマール海老から〝ブイヨン〟を産地加工する世界唯一の工場がある。

オマール海老は漁獲後選別を経て、テール(尾)やクロー(爪)、ヘッド(頭)などに分けられ、ヘッドはブイヨンの原料として日本へも輸出されている。

そもそも品質の良いブイヨンをつくるためには、鮮度の高いヘッドを選び大量に集めなくてはならないが、高鮮度での調達は産地でしかできない。

また、ヘッドには頭の殻(カラパス)や胃袋などもあり、これが臭みのないすっきりとした〝ブイヨン〟づくりの邪魔をする。このため手作業で頭の殻や異臭の要因となる胃袋を完全に取り去り、ラック(肩肉)と呼ばれる状態にする。〝ブイヨン〟づくりにはこのラックのみを使うのだ。

このような手間のかる作業も産地の人たちとのコミュニケーションがなくては成立しない。さらに、必要なだけ豊富に調達できる。これが産地加工でしかできない贅沢さだ。こうして高品質の 〝ブイヨン〟が産地でつくられ日本に運ばれる。

この〝ブイヨン〟の大きな特徴は、えぐみのないすっきりとした味わいであり、原料の鮮度やかけた手間が品質に表れている。純粋なオマール海老のだしだ。料理はだしで決まると言われるが、日本ではこの贅沢〝ブイヨン〟を使って、すでに数々の商品ができている。商品の原材料表記にある、〝オマールブイヨン〟 と書かれた文字が〝産地主義〟を貫く商品として胸を張っているように見える。

今回は、この〝オマールブイヨン〟を軸に組み立てられた3つの商品をご紹介したい。

濃厚なオマール海老の風味がメニューのグレードを上げる

●オマールビスク

カナダ産〝オマールブイヨン〟の純粋なおいしさをいかした商品設計

「オマールビスク」はオマール海老の旨みが詰まった濃厚感がたまらない。カナダ産〝オマールブイヨン〟をベースに牛乳、ホワイトソース、オニオンソテー、トマトペースト、オマールオイルなどを加えて仕上げている。

最大の特徴は〝アミノ酸フリー〟だ。化学調味料を使用すると旨みの後引きが不自然に長く、食べた時に疲れるが、この「オマールビスク」はオマール海老の濃厚な後味が綺麗に終わる。雑味のない〝オマールブイヨン〟の旨みが乳の風味とトマトの酸味とバランスよく重なり合う贅沢なスープだ。

純粋な〝オマールブイヨン〟のおいしさをいかした商品設計がされている。

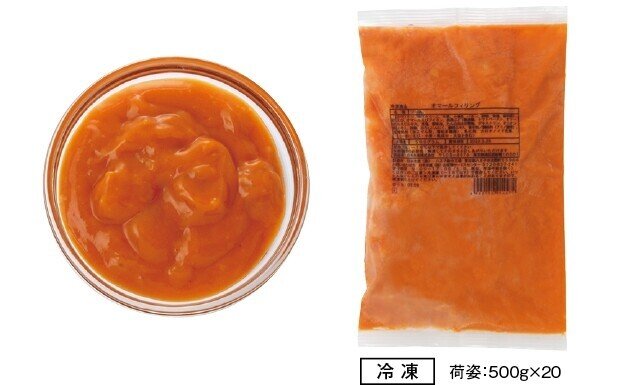

●オマールフィリング

ニュージーランド産高乳脂配合のホワイトソースと〝オマールブイヨン〟のブレンドでリッチな風味に

「オマールフィリング」はニュージーランド産のこだわりのホワイトソースと〝オマールブイヨン〟を絶妙にブレンド。

ニュージーランド産ホワイトソースは、専門店のキッチンの味を再現するために直下釜を使用してルーをつくる。牛乳、生クリーム、バターを主原料に圧倒的な高乳脂配合で、生クリームは実に42%を配合しオマール海老の濃厚な旨みにリッチ感を加えている。

小さな海老が入っていて具材感もあり、オマール海老の凝縮感が幅広くメニューに使える。なめらかな粘度はパンや生地に塗りやすく、ベーカリーメニューやピザなどに最適。〝オマール海老〟をうたうメニューとして、お客様の期待を裏切らない。

●濃厚オマールえびブイヨンのカレー

溢れるオマール海老の香りと旨みが〝キングオブシーフードカレー〟を生む

「濃厚オマールえびブイヨンのカレー」は〝オマールブイヨン〟をベースにスパイス、ワイン、トマト、マンゴーなどを加えて仕上げたシーフードカレー。

オマール海老の香りもスパイスの一つと考え、コリアンダーやクミンなど相性のいいスパイスと香りを両立させることで濃厚な存在感を表現している。さらにマンゴーやチャツネを使うことで味にボリュームを持たせている。濃度はスープカレーと欧風カレーの中間的な粘度で使いやすい。

今まで〝これこそシーフードカレー〟と言える代表的なものはなかったが、「濃厚オマールえびブイヨンのカレー」の圧倒的なオマール感は、これぞキングオブシーフードカレーと言える。

【オマールビスク】 アミノ酸フリーで、後口のいい濃厚な味わい。

凝縮感のあるコクと香りには優しさを感じ、スムーズでナチュラルな味わいが際立つ

それでは、メニューを試作してみよう。まずは「オマールビスク」を温め、クルトン、パセリのみじん切りをトッピングした。

〝ビスク〟は、大型甲殻類の濃厚な風味を楽しむメニューとしては王道だ。〝ビスク〟がおいしくなければ他のメニューには期待できない。

商品コンセプトの〝アミノ酸フリー〟は、最初の一口で分かる。その凝縮感のあるコクと香りには優しさを感じ申し分ない。スムーズでナチュラル、とにかく後口がいい。

次に、パスタソースに使ってみた。スープパスタにしようと思ったが、濃厚な「オマールビスク」はそのままでもソースとしてリングイネによく絡む。

ソースの濃度は、フライパンで詰めれば好みの濃さに調整できる。オマール海老のパスタはたまに食べるが、これほど自然な濃厚感はなかなか味わえない。リストランテの味と言っていいだろう。トッピングには、海老をカダイフで包みかき揚げにしてのせてみた。

「オマールビスク」にミルクの泡を注いだ〝オマールカプチーノ〟はいかがだろうか。泡の中から濃厚なオマール海老の風味が現れる。ミルクフォーマーのあるカフェでは、すぐに冬のメニューとしてラインナップできる。

【オマールフィリング】 オマールの濃厚な香りと旨みを幅広いメニューに使える。

高級な大型甲殻類の風味が、簡単に使える画期的なフィリング

ピザ生地に、「オマールフィリング」とトマトソースをマーブル状に塗り、モッツァレラチーズをのせオリーブオイルを回しかけオーブンで焼いた。

加熱された「オマールフィリング」は香りと旨みが増し、いつものマルゲリータのグレードを一気に上げる。えぐみなど加熱による風味の変化はまったくなく、凝縮したオマール海老のおいしさがピザいっぱいに広がる。

次に「オマールフィリング」で海老グラタンをつくってみた。

「オマールフィリング」はニュージーランド産のこだわりホワイトソースと〝オマールブイヨン〟とのブレンドだからホワイトソースとの相性はいい。通常の海老グラタンでは残念なことに海老の存在感が薄いことが多いが、「オマールフィリング」をアクセントに加えると海老の風味がぐっと増し主役になる。

さらにオープンサンドをつくってみた。パンに「オマールフィリング」を塗ってオーブンで焼き、サワークリームと紫玉ねぎのスライスとディルを添えた。

焼くことで強く立ち上がろうとするオマールの濃厚な風味をサワークリームの酸味がいいタイミングでおさえ、ディルのさわやかな香りが全体をまとめている。これほど簡単に高級な大型甲殻類の風味が使えるのだから、このフィリングは画期的だ。

【濃厚オマールえびブイヨンのカレー】 濃厚なコクと香り、これこそオマール海老のカレーだ。

このおいしさは高級レストランのレベルだ

フライパンにオリーブオイルをひき、塩、胡椒した海老、ホタテ、鯛をソテーして、「濃厚オマールえびブイヨンのカレー」のカレーライスにトッピングした。

具材もシーフード感たっぷりだが、スパイシーなカレーも負けていない。ソースをまとった魚介がますますジューシー、これは高級レストランのレベルだ。

次は〝焼きカレー〟だ。

小さなパエリア鍋にご飯を敷きパルメザンチーズをすりおろしてふる。ここに「濃厚オマールえびブイヨンのカレー」をかけ、とろけるチーズと卵をのせ、オーブンで焼いた。

ご想像の通り、焦げたオマール海老のカレーソースがたまらなく香ばしい。香りもさることながら、旨みが集中したようなご飯がおいしい。

今度は「濃厚オマールえびブイヨンのカレー」を春雨とパクチーでエスニック風に仕上げてみた。

手前味噌なたとえをするなら、春雨とカレーが絡み合うフカヒレカレーのような食感のイメージにしたかった。パクチーとの相性もよく、食べてみるとエスニック感たっぷりの味だ。具材がシンプルなほど、カレーソースの本当の実力が分かる。

いずれのメニューも食べてみると、驚くほどの濃厚なオマール感を持っている。このすべてが〝産地主義〟を貫いた結果なのだ。

(2021年9月30日発行「素材のちから」第42号掲載記事)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?