【SH考察:051】『即ち…星間超トンネル』に学ぶ人類の歴史と過ち

Sound Horizonのライブで盛り上がる曲のひとつ、『即ち…星間超トンネル』。その歌詞中に歴史的事象を表すワードが大量に登場する。

今回は考察というよりは世界史のおさらいだ。歌詞で取り上げられたワードが歴史上どのような事象だったかをおさらいしよう。

対象

9th Story NeinのOmake Maxi マーベラス小宇宙(仮) より『即ち…星間超トンネル [Rock Band Style: Long ver.]』

考察

即ち…星間超トンネルとは

音源はNeinの完全数量限定デラックス盤(立方体の箱)についていたOmake Maxiに収録されている。

1番と2番にそれぞれ10個以上の歴史的事象を表すワードが登場する。

1- 1. バビロンの捕囚

出典:James Tissot, Public domain, via Wikimedia Commons

紀元前597~578年頃のこととされている。

新バビロニアのネブカドネザル2世が、ユダ王国のユダヤ人を捕虜にして、バビロニア地方に連行・移住させた事件。

新バビロニア(Babylonia)は広大な領域を支配しているのに対し、

ユダ王国(拡大した地図の赤枠の範囲)は小さな国だった

出典:大きな地図はGeaCronで作成

小さい地図はOldtidens_Israel_&_Judea.svg: FinnWikiNoderivative work: Richardprins, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

なおこの件に関する情報で、現代に残るものは旧約聖書に載っている情報くらいしかない。

1- 2. カノッサの屈辱

ハインリヒ4世が裸足で門の前に立ち尽くしている

出典:Eduard Schwoiser (1826 — 1902), Public domain, via Wikimedia Commons

1077年1月25日から3日間の出来事。

キリスト教カトリックを破門されたローマ王ハインリヒ4世が、雪の降る中現イタリア北部のカノッサ城の前で裸足で断食と祈りを続けて、教皇グレゴリウス7世に破門の解除を請うた事件。

この前提として、叙任権闘争と呼ばれるかねてからのハインリヒ4世とグレゴリウス7世の対立があった。

教会の役職のひとつである司教の任命をハインリヒ4世が勝手に行い、教皇は司教の任命権は教会にあることを通達し戒めたが、ハインリヒ4世が聞き入れなかったため、関係が悪化。

最終的に破門に至った。

なお、破門というのは「お前はキリスト教徒ではないとみなすよ」ということだが、かなり重い意味を持つ。

というのも、信者は破門されたものとは基本的に交流できない。

何かあっても教会など"聖域"では保護してもらえたが、破門されるとそれも対象外になる。

そもそもこの時代はキリスト教が広く普及しているため、破門されるということは権力の失墜を意味し、他の信者と交流できないということは権力者との関わりが断絶されることを意味した。

そのためハインリヒ4世は誠心誠意謝罪し、破門を取り消してもらうほかなかったのだ。

1- 3. 再征服

右図:1491年のイベリア半島

スペインやポルトガルといったキリスト教の国がほとんどを支配し、

残すは南のごく一部のグラナダ朝のみ

翌1492年にグラナダ朝を滅ぼしたことで、レコンキスタ完了と見なされている

出典:GeaCronで作成

718年から1492年まで行われた活動。

もともとキリスト教勢力がイベリア半島を征服していたが、イスラム教の国であるウマイヤ朝に領土を奪われたことを皮切りに、キリスト教勢力がイベリア半島を再征服するための活動のこと。

聖戦のイベリアで描かれるテーマにもなっている。

Granada ⇦ 陥落せば 積年の悲願 遂に『領土再征服完了!』

※ルビは書き起こしのため誤差がある可能性あり

1- 4. 大憲章

出典:Original authors were the barons and King John of England. Uploaded by Earthsound., Public domain, via Wikimedia Commons

1215年にイングランド(現イギリス)で成立・交付・施行された法律の一種。

800年以上経過した今でもイギリスの憲法の基本として有効。

マグナ・カルタはラテン語のMagna Carta。Magnaが「大」でCartaが「憲章」。

憲章とは憲法上の制度や規則のこと。

当時のイングランドのジョン王はフランスに連続で負け領土を失ったたため、徴兵を増やそうとした。

しかし貴族は反発し、さらに財政負担などの不満をぶちまけた。

その結果、貴族の要求を取りまとめる形でマグナ・カルタが制定された。

ちなみにジョン王は父親から領地を与えられなかったり、王になってからフランスとの戦いに負けて大陸の領土を失ったりしたため、失地王や欠地王という悲しいあだ名がついている。

1- 5. 魔女裁判

イドへ至る森へ至るイドやMärchenでしばしば登場する事象でもある。

魔女狩り・魔女裁判とは15世紀に入ってから(1400年代前半)、ヨーロッパで大規模に行われた迫害の一種。

魔女というが男性も含んでいる。

15世紀以前も魔女とよばれた者への制裁自体はあったが、15世紀になると魔女の術に関する書物が出版されるようになった。

たとえば1486~87年に出版された『魔女に与える鉄槌』。

サンホラにおいて『彼女が魔女になった理由』でテレーゼが火刑に処される際、民衆が「鉄槌を!」と叫ぶのはこの書籍が影響していると考えられる。

「主を重んじれば恩情を!異端には業火をもって報いねばならん!さあ諸君!魔女をもって鉄槌を!」

「鉄槌を!」

※書き起こしのため誤差がある可能性あり

出典:Sprenger, Jakob, Public domain, via Wikimedia Commons

何度か活性化と衰退を繰り返した末、1782年にスイスで行われた裁判がヨーロッパでは最後の魔女裁判であるとされている。

なお、ここまでヨーロッパでの魔女狩り・魔女裁判について触れていたが、他の地域でも見られる事象で、場所によっては現代でも続いている。

たとえばインドでは2010年頃に実際に魔女と言われてリンチに遭った女性の証言がある。

またガーナでは2023年7月23日に、ようやく魔女狩り禁止法案が国民議会を通過している。

魔女狩りは歴史上の過去の話に留まらず、21世紀に入っても、現代でもなお問題だ。

1- 6. 異端審問

異端審問とは、カトリック教会で、キリスト教徒ではあるが正統とされる教えではない信仰をもつ(=異端である)のではないかという疑いを持たれた者を裁くためのシステム。

前述の魔女狩り・魔女裁判は異端審問の一種とみられることもあるが、魔女はキリスト教徒ではない謎の信仰を持つ者と考えられてていたため、別物と考える方が良い。

異端審問が増え始めたのは1022年、フランスのオルレアンで異端者が処刑されたときからだった。

1- 7. 人種隔離政策

アパルトヘイトとは南アフリカ共和国で、白人と非白人の関係について規定した人種隔離政策のこと。

Apartheidはアフリカーンス語で「分離」や「隔離」の意味。

その言葉自体は1913年の法律に登場していたが、本格的に掲げられるようになったのは1948年以降。

アパルトヘイトはそれ単独で一つの法律なのではなく政策であり、方針に近い。

そのため、具体的な規制内容を定める法律はいくつか存在した。

たとえば鉱山労働法や産業調整法といった就業関係の複数の法律によって、黒人は低賃金の職につくしかなくなった。

他にも住む場所や教育にも格差を生む法律が次々と制定された。

上から英語、アフリカーンス語、ズールー語で同じ内容が書いてある

出典:Guinnog, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

アパルトヘイトが完全に撤廃されたのは、1994年にネルソン・マンデラが大統領に就任したときだった。

彼はその後1993年に、その撤廃に関する活動を評価されてノーベル平和賞を受賞している。

1- 8. 世系差別制度

カースト制度はインドにおける身分制度。

もともとはヒンドゥー教の教えに基づいた区分だったが、それ以外の宗教でもカースト制度の意識が広まっている。

単純な階級分けではなく、ヴァルナという身分・階級の概念と、ジャーティという血縁・職業などからなる共同体が合わさった複雑な構造をしている。

ヴァルナの大枠は4つの階層構造+不可触民の5段階からなる。

バラモン :最上位。司祭など。宗教的権威を持つ。神聖な職につける。

クシャトリヤ:王族や貴族。武力や政治力を持つ。

ヴァイシャ :市民。商業に携わる者が多い。

シュードラ :労働者。農業や製造業につく者が多い。

不可触民 :動物の加工や汚物処理などに就き、他の身分の者は近づいてはならないとされる。カーストには含まない。

カースト制度は今も残る。

1950年に制定された憲法で、カースト制度に基づく差別や不可触民正の廃止を規定した。

しかし、あくまでも廃止するのは差別であり、制度自体は慣習として残っている。

1- 9. 石油危機

オイルショックとは1970年代に2回発生した、原油供給の逼迫と価格高騰に伴う世界的な混乱。

第一次オイルショックは1973年~。

第四次中東戦争でイスラエルとアラブ諸国が対立した影響で、石油産地が原油価格を著しく引き上げたり、イスラエル支持国への経済制裁として石油を禁輸する措置を講じたりした。

第二次は1979年~。

イラン革命によってイランの石油生産が中断。

またそれ以前に決まっていたOPEC(Organization of the Petroleum Exporting Countries:石油輸出国機構)による段階的な原油価格の引き上げが重なり、世界経済に影響した。

1-10. 金融危機

リーマンショックとは、2008年に起きた、アメリカの投資銀行リーマンブラザーズが経営破綻したことをきっかけに、世界的な金融危機になった事象。

これは前提・前兆としてサブプライムローン危機があった。

サブプライムローンとは、サブプライム層(優良顧客とは言えない、借り入れが多かったり破産したことがあるような、金融信用情報の低い人達)向けの住宅ローン。

ローン返済が滞った場合、住宅自体がその返済の一部として貸主に譲渡されることになっていたが、住宅価格が低下していたため、住宅自体を譲渡してもローン全額を返し切れず、不良債権化した。

その結果、サブプライムローンを取り入れた証券商品を扱っていた金融機関が次々と損失を計上するようになった。

リーマンブラザーズはその損失額が特に大きく、倒産に至った。

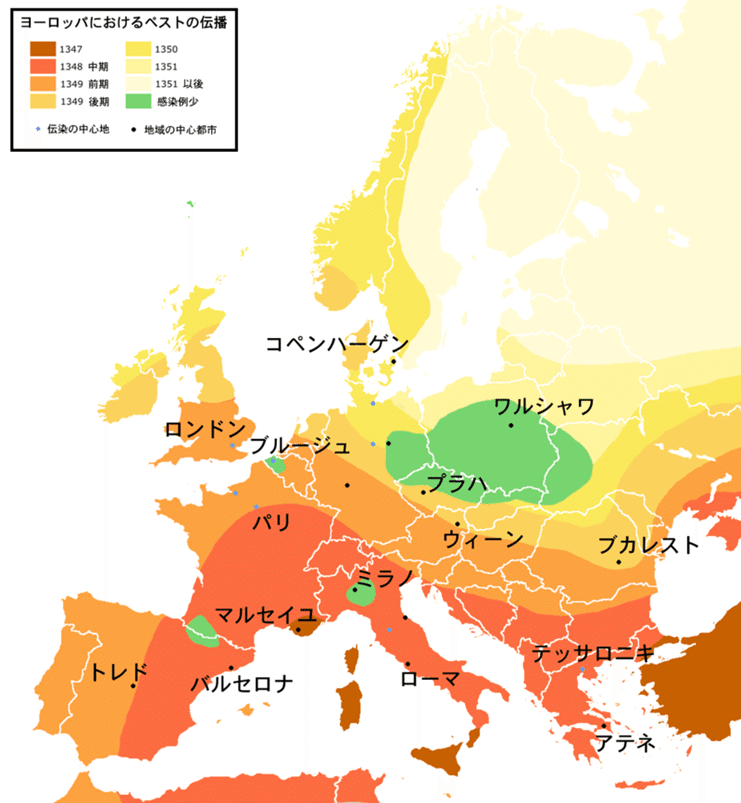

1-11. 黒死病

ペストとは感染症の一種。発症すると皮膚が黒ずむため黒死病とも言われる。

致死率が非常に高く、治療しない場合は60~90%ほど。

もともとネズミの病気で、ノミを媒介して人に感染したと言われる。(近年異論もあるようだが)

ヨーロッパとその周辺では1346年~1353年に大流行し、多数の死者を出した。

出典:Original by Roger Zenner (de-WP)Enlarging & readability editing by user Iderukuti, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

なお、ペスト患者を診る医師の姿としてこの特徴的なビジュアルがよく登場する。

インパクト強めだが、この衣装は当時の人にとっては意味と役割があった。

出典:I. Columbina, ad vivum delineavit. Paulus Fürst Excud〈i〉t., Public domain, via Wikimedia Commons

このくちばしのようなマスクは、中に良い香りのするハーブを詰め込まれていた。これによりペストを浄化し身を守ると信じられていたからだ。

肌の露出を避け、木の杖で患者に触れることで直接の接触を避けようとしていた。

その工夫の結果がこの少々不気味なスタイルとなった。

ちなみに、ペストは現代でも発生する病で、21世紀に入ってからもアフリカやアジアやアメリカで確認されている。

直近2023/08/19にも中国とモンゴルで感染者が確認されたことがニュースになった。

1-12. 後天性免疫不全症候

エイズとはHIVに感染した状態のこと。

HIVとはHuman Immunodeficiency Virus(ヒト免疫不全ウイルス)のこと。

ヒトの免疫にとって重要な細胞に感染するウィルス。

感染すると免疫力が下がって病原体に感染しやすくなり、病気を発症しやすくなる。

この状態をエイズ(AIDS:Acquired Immuno-Deficiency Syndrome、後天性免疫不全症候群)という。

感染経路は性的感染(性行為により粘膜などから感染)、血液感染(輸血や注射器の使いまわしなど)、母子感染が主なものとなっている。

1-13. 流行性感冒

インフルエンザとはインフルエンザウイルスによる感染症。

ウイルスにはA型・B型・C型・D型の4種類あるが、我々がよく耳にしたり感染したりする季節性インフルエンザはA型とB型。

2- 1. ハンムラビ法典

出典:Hammurabi, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

右図:刻まれた文字

出典:es:Usuario:Dodo, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

ハンムラビ法典とは、バビロン第一王朝のハンムラビ法によって制定された法典。

在位中(紀元前1792年~1750年)のうち晩年に発布された。

楔形文字によってアッカド語で刻まれた。

「目には目を、歯には歯を」というフレーズで、復讐法が有名。

実際には、加害者が対等な身分であれば刑罰として被害者と同程度の怪我まではOKだったが、親子間や違い身分の者の間で加害・被害が起きた場合はその限りではなかった。

195条では「子がその父を打ったときは、その手を切られる」

198条では「上層自由人が一般層自由人の目を損なったか、骨を折ったならば、彼は銀1マナ(約500グラム)を支払う」

205条では「奴隷が自由民の頬をなぐれば耳を切り取られる」

…というように、身分の高い者が低い者に対して加害した場合は、身体的負担は無く金銭での刑罰で済むが、その逆の身分が低い者が高い者に加害した場合は、より重い刑罰を負わされた。

2- 2. ナポレオン法典

出典:DerHexer, Wikimedia Commons, CC-by-sa 4.0, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

1804年に成立したフランス民法典。

その制定にナポレオンが深く関わったこと、「当初はフランス人の民法典」だったが後にベルギーやオランダなどでも適用されることとなったため改題が必要で、1807年に名実ともに「ナポレオン法典」となった。

2- 3. 荒野開拓

アメリカの歴史の一部。「西部開拓」のほうが一般的な言い回しだと思う。

まずヨーロッパからの移民が東側、大西洋岸に到着し、そこから西向きに、太平洋岸に向けて開拓を進めた。

その後西部カリフォルニア州で金鉱が見つかると、ゴールドラッシュが起こり、逆に西から東向きに開拓も進んだ。

つまり開拓は海岸から内陸へ進んだ活動だった。

フロンティアとはもともとは「最前線の」という意味だが、この開拓においては「新天地の」という意味を持つ。

アメリカの国勢調査局はフロンティアたる地域を定義づけており、1平方マイルあたりの先住民以外の人口が2人以上6人以下の地域としていた。

開拓が進むと1890年、この定義にのっとった「フロンティア」は消滅した。

サンホラにおいてはハロウィンと夜の物語の『星の綺麗な夜』で、シェイマスだかウィリアムだかがこの開拓に関わっていた。

《明白なる天命》

まさに「パンのあるところに祖国あり」

押し寄せた 移民の群れは 新天地に 夢を賭けた

そして「神が与え給うた運命」と

《辺境》を 馬と銃で 西方へと追いやった・・・・・・

※ルビは書き起こしのため誤差がある可能性あり

「パンのあるところに祖国あり」というのは移民のモットーだ。

祖国では貧民でも、新天地では市民として土地とパンと保護と地位を得るチャンスがある。飯にありつけるこの国こそが祖国だ、という意味合いだ。

そしてこの西部開拓のための運動を、神から与え給うた使命だと正当化する考えが広められ、移民たちはそれに則り活動に乗った。

この考えをマニフェストディスティニーと言う。

2- 4. 大量殺戮

第二次世界大戦中、ナチス・ドイツがユダヤ人などに対して行った迫害と大量殺戮。

ユダヤ人を拘束し、強制収容所に送って過酷な労働を科したり処刑も行った。

強制収容所はナチス・ドイツが占領した各所に造られた。

黒い■が強制収容所の位置。

黒背景の骸骨は絶滅収容所(強制収容所の一種で、囚人を最終的に殺すことを目的としたもの)の位置。

赤い骸骨は著名な虐殺事件の発生場所。

出典:I, Dennis Nilsson, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

中でもアウシュヴィッツが有名だろうか。

アウシュビッツは6つあった絶滅収容所の1つ。

2- 5. 産業革命

18世紀から19世紀にかけて起こった産業やエネルギーの形態の大幅な変化。産業革命において特に重要とみなされているものは以下3つのの進歩。

綿織物の生産技術

製鉄業

蒸気機関

ヨーロッパではイギリスで始まり、周辺諸国に波及した。

サンホラではハロウィンと夜の物語の『星の綺麗な夜』にその一端がみられる。産業革命で成長するイギリスから敢えて農業中心のアイルランドへ移った祖父から話が始まる。

The story of Halloween and the night.

(ハロウィンと夜の物語。)

The early 19th century, there was an eccentric man who sailed from Great Britain to Ireland, as if to go against the new wave of the industrial Revolution.

(19世紀初頭、まるで産業革命の新たな波に逆らうかのように、イギリスからアイルランドへ渡った風変わりな男がいた。)

※書き起こしのため誤差がある可能性あり

2- 6. 情報革命

IT(Information technology:情報技術)の発達によって人々の生活が大きく変化した様を、産業革命にちなんで表した表現。

大まかに1990年代~2000年代初頭を指すことが多い。

コンピューターが生まれ、インターネットが商用利用可能になり、AmazonやGoogleがベンチャー企業として誕生し、携帯電話が普及し、スマホに変わって普及し…という一連の流れだ。

2010年にはITの利用自体はもはや当たり前のことであり、革命としては成熟しきった状態になる。

次に蓄積していたデータをどう活用していくかという段階へ移行していく。

2- 7. 世界大戦

一般的には1914年~1918年の第一次世界大戦と、1939年~1945年の第二次世界大戦を指す。

言葉通り世界中に影響が及んでいることがわかる

出典:Andrew0921, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

勝利した連合国(Allied Forces)ではソビエト連邦と中国の死者数が多く、

敗北した枢軸国(Axis)ではドイツの死者数が多い

出典:TheShadowed at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

世界的な規模と言えるような、複数の国が参戦した戦争という意味では、例えは1756年~1763年の七年戦争もあてはまると言える。

もとはシュレジエンという地域を巡るプロイセンとオーストリアの対立だったが、プロイセンがイギリス、オーストリアがフランスやロシアと同盟を組んだ。

これにより、イギリスとフランスの植民地を巡った争いなど、同盟国の利潤も絡み合って複雑かつ長期化した。

ヨーロッパ各国に加えてその勢力が及んでいた北アメリカやインドも影響を受けた。

青色がイギリス、プロイセン、ポルトガルとその同盟国

緑色がフランス、スペイン、オーストリア、ロシア、スウェーデンとその同盟国

2- 8. 民族紛争

異なる民族間で起こる紛争。

成り立ちが異なる民族間の事もあれば、もとは同じ民族だったが複数国歌に分離させられたことで対立を生んだ場合など、様々な理由や状況の紛争がある。

古くから現代まで各地で起こっている。現代も続いているものについて2つほど例を挙げる。

中東戦争:ユダヤ人のイスラエルとアラブ人のパレスチナが、エルサレムをめぐって対立。

チェチェン紛争:チェチェン人がロシアからの独立・建国を求めていることで起こっている紛争

2- 9. 地震と津波、噴火と竜巻

いずれも、いわゆる天災だ。

地震といえば、日本では阪神淡路大震災や東日本大震災、後者は津波の被害も大きかった。

噴火は、比較的近年で大規模だったものとしては長野県と岐阜県にまたがる御嶽山の噴火だろうか。

2014年に噴火し火砕流が発生。登山者など58名が死亡、5名が行方不明。戦後最悪の火山被害と言われている。

そして地震も津波もそうだが、火山も当然ながら世界的に存在するため、噴火はたびたび人間社会に多大な影響を及ぼす。

記憶に新しいものであれば、2022年のトンガの海底火山の噴火だろうか。

トンガは南半球に浮かぶ島国だが、この時発生した津波は日本にも到達した。

赤丸で囲ってある部分がトンガ、左上が日本で約8,000km離れている。

出典:TUBS, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

竜巻もたびたび各地で発生しては被害が発生している。

直近でも静岡で竜巻が発生し、屋根を引き剝がしたりなどの被害が出た。

2-10. 飢餓と旱魃

飢餓とは慢性的に十分な食事や栄養を摂取できないことで、栄養失調を引き起こしている状態のこと。

急な自然災害や紛争など、突発的な事情で起こる場合もあれば、そもそも農業生産性が低かったり賃金が低いなどの理由で慢性的に起きている場合もある。

世界はSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)の17の指標のうちのひとつとして、「飢餓をゼロに」というものを掲げている。

出典:Own work using: File:Sustainable Development Goals.png and PDF infographic from un.org, Public domain, via Wikimedia Commons

旱魃とは一般的には干ばつと表すことが多く、水不足のこと。

「旱」は日照り、「魃」は干ばつを引き起こす神の名前。

降水量が著しく少ない場合に起こることが多いが、その土地の水資源と人間の需要がアンバランス(人が水を求めすぎている)ことで、人は旱魃だと言うため、気象の運の悪さだけとも言えない。

2-11. 核による汚染

核兵器による放射能汚染のことを言いたいのだろう。

日本は、今のところは核兵器が投下された最後の被爆国だ。

兵器ではない核の話も含めるのであれば、原子力発電所の事故の件が有名だろう。

ちなみに日本語では兵器を核、エネルギーとしては原子力と呼ぶが、英語ではどちらもnuclearで同じものだ。

国外で有名なのは1986年のチェルノブイリ原子力発電所だ。

現ウクライナにある発電所にて事故が起こり、放射性物質が大気中に放出された。

住民が避難したためゴーストタウン化したプリピャチという町の様子

出典:Jason Minshull, Public domain, via Wikimedia Commons

長い間立ち入り禁止区域だったため、建造物は荒れ果て、野生動物が蔓延る土地となっている。

(2010年に立ち入りが許可されるようになった)

そして国内の件であれば、福島第一原子力発電所の事故。

東日本大震災の影響で発生し、チェルノブイリと同程度と分類される重大事故となった。

核・原子力によって、放射性物質が人体など生物の中を通る(被ばくする)際、その細胞を傷つける。その量が多いと細胞の修復が追いつかなくなり命に係わる。

結論

ほとんどはかつて歴史上に見られた事象で、サンホラの既存曲に関連する事象もあった。

だが地震と津波、噴火と竜巻は過去も今もこれからも避けられない天災だ。

また民族紛争のように今でも続いている問題もあれば、世界大戦や核による汚染のように、今後起きてほしくないが、情勢によっては起こり得る事象もある。

Moiraのボーナストラック『神の光』にもそれらしいフレーズがあったが、人は自然への畏敬の念を忘れず、これ以上の人的災厄を発生させないようにできるだろうか?

嗚呼... 火を騙り 風を穢し

嗚呼... 地を屠り 水を腐す

やがて 人間は 神を殺し 畏れを忘るるだろう

其れでも、お征きなさい仔等よ

※歌詞はコンサート映像で参照できるものは確認済

―――

よろしければスキボタン(♡)タップ・コメント・シェアしていただけますと幸いです。

他にもSound Horizonの楽曲考察記事を書いています。

更新履歴

2023/08/21

初稿

2024/04/24

一部歌詞引用について「※ルビは書き起こしのため誤差がある可能性あり」の注釈追記

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?