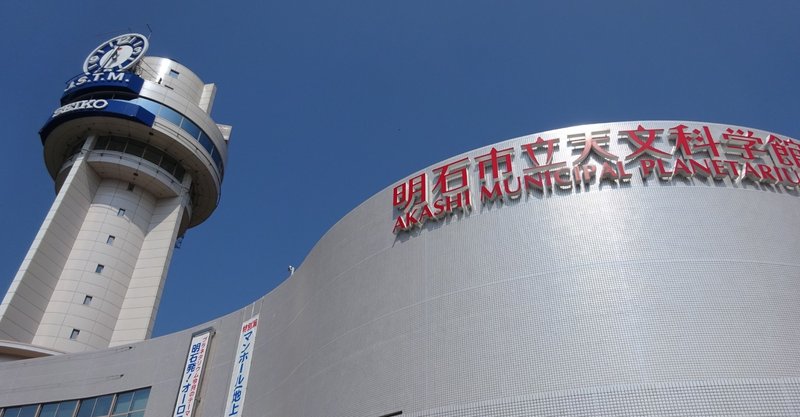

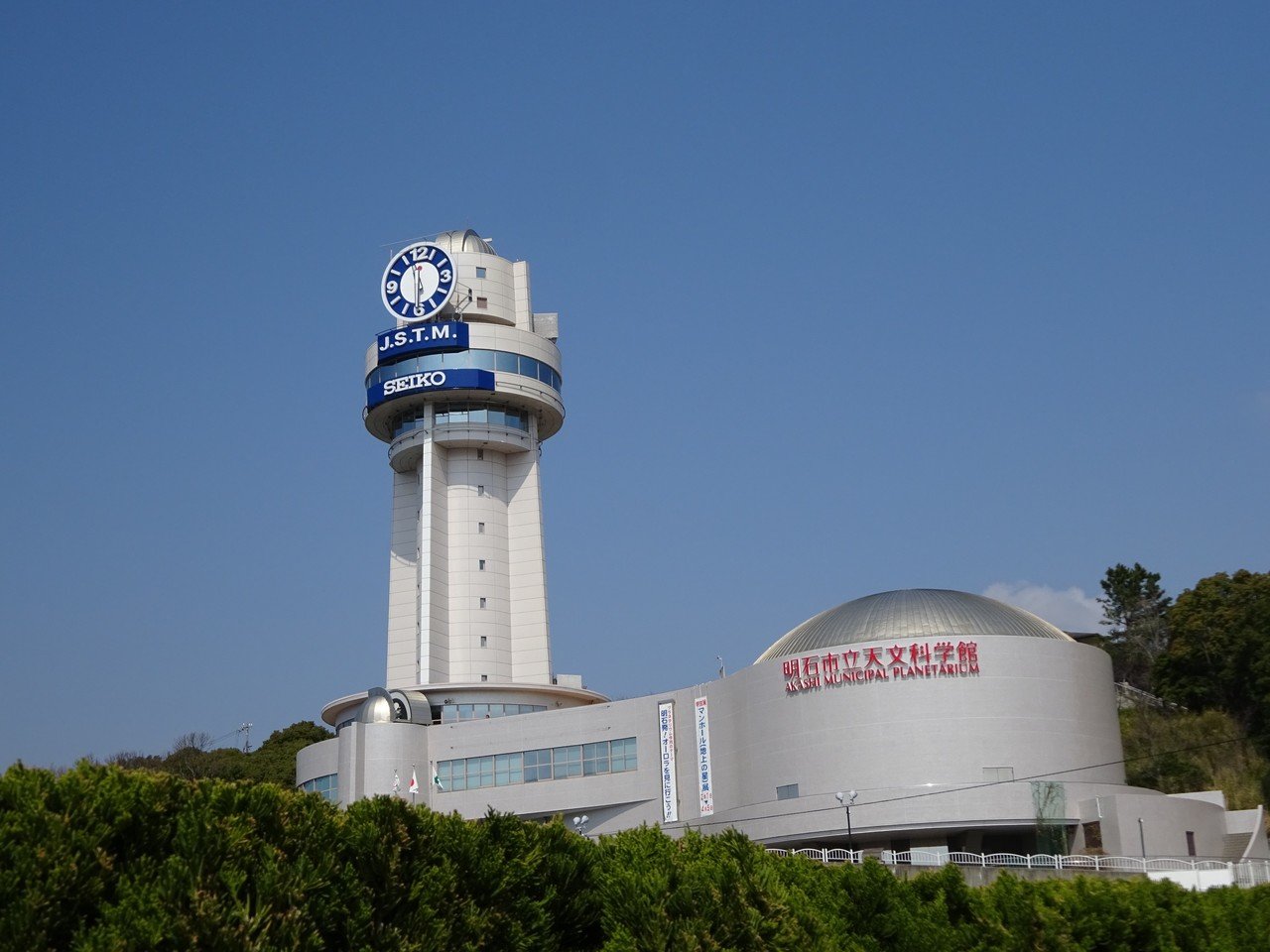

明石市立天文科学館 @兵庫

明石駅から徒歩10分ほどにある、時計が目印の科学館。東経135°の日本標準時子午線「Japan Standard Time Meridian」の上に建てられている。

館内は子午線の町にちなみ、時計や時間に関する展示が多い。プラネタリウムはカールツァイス・イエナ社製のもので、稼働年数が世界5位(2012年現在)となっている。

まずはおなじみのロッカー紹介から。

12星座と太陽、地球、月、多分彗星の天体記号がデザインされている。とても素敵。ロッカーに凝っている科学館は最高。

後ろに見切れて見えているポスターは、ご当地ヒーローの軌道星隊シゴセンジャー。なかなか寒い宇宙に関するおやじギャグを言っていたりする。

こちらはエントランスにある星座のタイル床と宇宙メダカ。宇宙メダカは1994年に宇宙飛行士の向井千秋さんとスペースシャトルで宇宙旅行を共にしたメダカたちの子孫。宇宙空間で生まれた卵から1匹のメダカが孵化したらしい。無重力空間にいたため、旅をした親メダカたちは浮袋の使い方や尾びれの使い方を忘れたようだが、地球に帰還して4日ほどで泳ぎ方を思い出したようだ。生き物の適応力ってすごい。

・展示

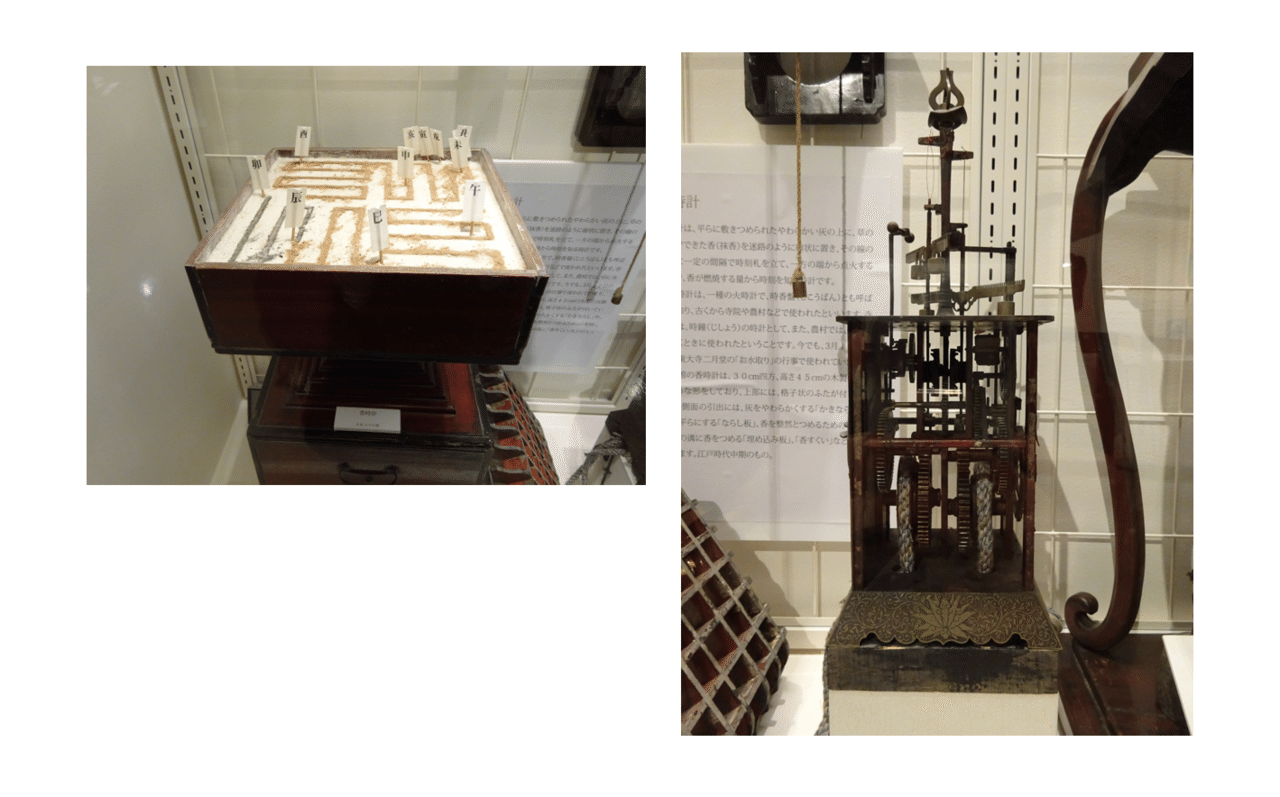

【時計関連】

明石市は先述した通り、日本標準子午線がある町であるため展示物は時刻に関するものが多い。

様々な時計。JRの運転士さんや車掌さんが使っている時計もある。

下の写真は昔使われていた和時計。左は香時計、右は多分「二挺天符機構」櫓時計。

江戸時代には現代の365日時刻が均等に刻まれる「定時法」ではなく、季節により昼と夜の長さを等分する時刻制度である「不定時法」が用いられていた。そのため、季節により一刻の長さを変えることにできる工夫が和時計には施されている。

香時計は、平らに敷き詰められた灰の上に抹香を迷路のように置き、側に時刻札を立てて燃やすことで時刻を知ることのできる時計。江戸時代中期には農村や寺院で使われていた。この箱に灰を均すものや香を迷路のように敷く道具が1セットで入っている。

天符式の時計は、櫓時計(台時計)と掛時計(壁時計)に見られる、錘が落ちる力を天符で調節しながら針を動かすものである。

櫓時計は台時計というように接地させて使うものなので、錘の長さに限度があるため歯車のつくりを細かくすることで短い錘の長さで時間を計ることができる。一方で、掛時計は、壁がゆるす限り錘までの長さは長くできるため、歯車は少ない。

一挺天符の時計は、朝夕2回の調節が必要であるが、二挺天符の時計であると、昼用と夜用の天符に分かれており両六ツ時に自動的に切り替わるようになっている。

こちらはセシウム原子時計の中身。日本標準時の源振用に最初に導入されたもの(ヒューレットパッカード社製)。

セシウム原子時計とは基底状態のセシウム原子にビームを当てることで励起した瞬間の周波数を観測する。セシウム原子がその変化をする瞬間が91億9263万1770 Hzであり、この共鳴周波数を正確に作り出すことで1秒を定義することができる。12~13桁での誤差という高精度。

そして、周波数標準機となるスペクトル吸収線や輝線をもつ原子や分子と、超高精度の水晶振動子によるクォーツ時計を組み合わせることで、その水晶振動子の発信周波数を常に修正することができるのである。

この原子時計を元に合わされた正確な時刻情報は標準電波として1秒ごとにJJYから放送されている。

こちらは、振り子、クオーツ、発条、日、錘、水など、時計に使われている様々なものが動いているところを見られるもの。

展示下の表でそれぞれの時計の違いを一覧で見ることができるのでわかりやすく比較できる。

ちなみに、1時間ごとに館内の時計がそれぞれ鳴るので非常に驚く。

こちらは日時計のコレクション。

下は科学館のテラスにある日時計

数種類あり、それぞれに説明がついている。最下段右の写真は、自分が日時計の針になれるもの。

テラスの後ろ側から見えるところに子午線トンボがある。

【宇宙関連】

西屋が大好きなものの一つ、宇宙観。その世界地図が壁一面にドーーーン!とある。素晴らしい。

下のクリアケースには、キザのピラミッド、ストーンヘンジ、サムラート・ヤントラ、北京の天文台、チチェンのピラミッドの模型がある。どの建造物も、その時代の天文学的知識で建てられたものであるが、現在も活用できる精密さを表している。

こちらは中国古代の星図。故宮にあるもの。中国では天を一つの国家と考えていた文化がある。これに似たもので、キトラ古墳の星図がある。一時期どこかで展示していたようだが気が付いた時には遅かった。またどこかでキトラ古墳の星図が見れる機会があったら行きたい。

下は月と太陽と日本の季節の関係を示すもの。地球の傾き23.4°により季節がうまれる。

そしてこちらは真ん中に人が地球役で入って月の満ち欠けをみるもの。

ところ変わって望遠鏡のコーナー。電波望遠鏡のペーパークラフトもある。

後ろの壁には天体観測の歴史が年表に書かれている。

宇宙のフロアには、天体、隕石に関するものや、ロケット、探査機に至るまで幅広く取り扱われている。

隕石の種類分けや実物を触ることができる。衛星、H-ⅡBロケットの模型などもある。

上画像の中央にある銀河の模型は、スイッチで開いて中がみられるようになっている。(下画像)

視覚的に分かりやすいし綺麗。

【子午線関連】

子午線のまち明石にちなんだ展示。明石の町の模型に赤い線で東経135°の線が引かれている。

子午機の展示。

金星の太陽面通過の際につかわれたものがある。指定文化財が多い。

世界の標準時がリアルタイムで表示されている。

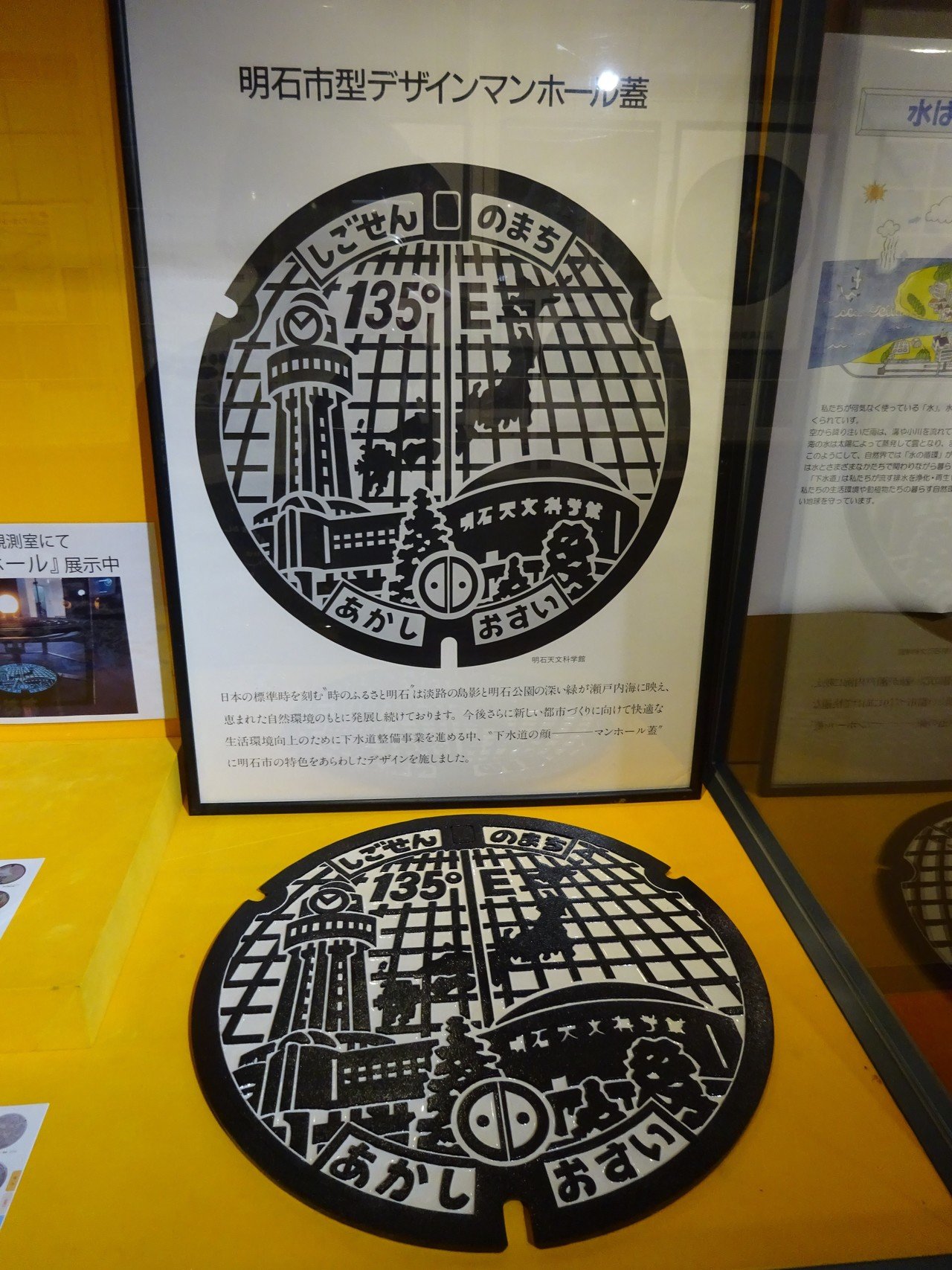

宇宙エリアの一角にある光るマンホール。この赤い線上が日本標準時子午線!

このマンホールは科学館出てすぐのところにもある。

ちょうど特別展示でマンホール特集をしていた。

全国の天文にちなんだオリジナル マンホール……。このあと、マンホールにハマり、明石と神戸の街のマンホールを撮りまくっていたことは言うまでもない。

いたるところにある子午線の印!

二枚目はエレベーター。ちなみに扉も内側もヒエログリフが書かれている。

お土産売り場に、JSTM証明書が135円で販売されている。135°だけに。

・プラネタリウム

プラネタリウムはカールツァイス・イエナ製(Carl Zeiss Jena UPP23/3)

ドーム直径20mの同心円状ドームで約9000個、6等星まで投影できる。

冒頭に記述した通り、1960年から稼働しているこのプラネタリウムは、2012年現在で稼働年数が日本1位、世界で5位となっている。上画像のように稼働日数の記録が日々更新されている。

プログラムは解説式。その日の星の情報や、星座をレトロな雰囲気を醸しだす淡い光の星図を投影して説明してくださる。

3月の同時上映はオーロラ。ゆったりとした雰囲気の中ついうとうとしてしまい、目覚めたときにはプラネタリウムの宙がうっすら白み始めていた。

プラネタリウム外のプラネタリウム待合室には、プラネタリウム機器がパーツごとに分かれたものが置いてあり、実際に動かすことができる。構成投影機、シャッター、日食月食投影機、月投影機、年周運動、緯度の調節などの機器がある。

そして、全国のプラネタリウムマップや、歴史までもあるプラネタリウムファン垂涎もののエリアである。

お土産に写真集『JENA』もあるのでぜひお買い求めいただきたい。

・展望台

中央の螺旋階段、もしくはエレベーターであがっていくと時計の下にある展望台にでる。展望台からは明石海峡大橋が臨むことができる。

展望台の上の壁には、明石(日本)と各国首都の時刻の時計が一周ずらっと掛けられている。

展望台に行くまでの螺旋階段には88星座や宇宙の暦が貼られている。

改めて科学館のホームページにアクセスしたところ、館外のJSTMの上に「漏刻」という中国で発明された水時計の一種とトケイソウがあったらしい。次回訪れた際は見たい。

明石駅近くにある商店街「魚の棚」も楽しいのでぜひ!明石焼きのお店がたくさんあって悩みます。

★基本情報(2020/03)

入館料:展示+プラネタリウム 大人700円 高校生以下 無料

フロア: 1F~4F、13F・14F 展望室、16F 天体観測室

設備:トイレ(オストメイト有)、コインロッカー(100円返却式)、無料Wi-fi、休憩室(飲み物、アイスの自販機有)、ミュージアムショップ(受付)、キッズルーム

アクセス:JR明石駅から徒歩15分

HP:

https://www.am12.jp/index.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?