つげ義春と「清光館哀史」正津勉『つげ義春「ガロ」時代』(作品社)

正津勉のこの本を立ち読みしていて、なつかしく、『ガロ』を読んでいた時代のことを思い出していた。無理に頼んで、親に買ってもらっていた。毎月購読することにして取り寄せてもらっていたのだ。それが、ある時親が初めてこの雑誌に目を通したとたん、これはダメと止められたことを記憶している。なぜそうなったのかは記憶違いかもしれないが、心に深く残ったことは確かだった。

もう今では一冊しか書庫には残っていいないが、以後つげ義春の本はたくさん買っていて、いまも並んでいる。つげの本は出したら売れるので、こぞって出版されたみたいだ。

今回も、正津勉の本を手にしているじゃないか。

立ち読みしていて、アッと思ったのは、第八章に「ゲンセンカン主人」の絵を見て、この絵が清光館と二重写しになっているというか、このイメージで読んでいるのだはないかという事だった。詳しくはこの後述べていくが、大きな勘違いをしていたという事なのだ。

かつて、『MAGiA』という電子同人誌をやっていて、その中で「書き手側からみた電子書籍・私観」というのを発表していて、その中で作品の例として清光館哀史跡を訪ねた文章を載せている。

そこで、実際にも訪ねて行っているのだけれど、この旅行のもとにあったものが、柳田国男への旅ではなく、どうもつげ義春の旅のような感覚でいっていたのじゃないかという事なのだ。

まずは、この清光館を扱った文章から引用してみる。

清光館跡地への旅予習

はじめに、『清光館哀史・予習と復習』(未発表)を試みた。これは、紀行文のようなものを描いてみたいという思いがベースにあって東北旅行をしてみようということから始まった。その当時、気になっていた柳田国男の『遠野物語』の現地、遠野に行ってみたくて企画した折のことだ。東北にはもう一つ『清光館哀史』という名文があって、この地も訪れてみたいという願望もあった。そこへ向けて旅行計画を立てていた。それを文章にしてみようと思ったもので、画像の導入を、単に旅行のアルバムになっているものではない工夫をしようと試みたのだ。そこでグーグルアースで現地を先に覗いて、それから訪問した後、そこで何をつかんだのかというようなことを書きたかった。

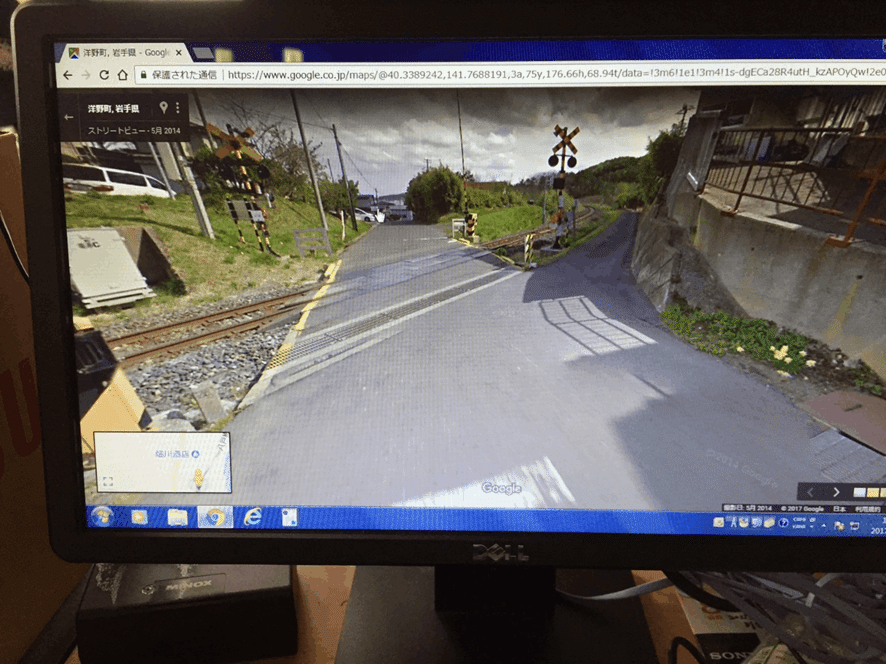

清光館の跡地をGoogleマップでストリート・ビューしてみた。

行ったり来たりして探し回った。

こんなふうに↓

ここに建っていたのだ。

この道をたどったのは、川田順造の「陸中浜の月夜―柳田国男『清光館哀史』を問い直す」(風の旅人7号 所収)という一文があって、これに大きく刺激されていたためだった。川田もまさに問い直していたのだが、私は『清光館哀史』には強く惹かれて、柳田国男を読み返していたが、当の川田の文章については、すっかり忘れ去っていて、なにを問い直していたのかは思いだせないでいた。そして読み直していて、つぎのような文章に出会って、グーグルアースで現地へ行ってみようと想像したのだ。

「雪の凍りついた、ゆるい登り道を五、六分。分かりやすそうだとは思ったが、土地の人の反応も知りたくて、大きな店構えの一軒の前で車を洗っていた年輩の男性に清光館はどこですかと尋ねた。坂を降りた直ぐそこの左手です。」

この文章に出会って、わたしも探ってみようとした。

このようにあるので、八木駅から小子内と書いてある方へ地図をたどっていった。幾本もある道はあるように見えて、じつは一本しかなくて、(国道は別にして村の中の道)それは枝分かれしているが、それぞれは行き止まりになっている。

ただ一本の道を小子内に向かって歩いていく。(実は街の画像をクリックしているだけなのだけれど)

左右の家がどんどん飛んでいくようで、まるで白いトンネルの中を突き進んでいくようだ。川田の尋ねた車を洗っていた〈大きな店構えの一軒〉とはどれなんだろう。

よくわからないなあ。線路を渡る踏切まで来た。渡っていいなのかな? よくわからないので、引き返えしたがどうも違うようだ。

ネット上にはすでに小子内について探索している人があって、その一つに「岩手県洋野町発信」というブログがあって、その中に清光館の跡地の画像が入っていた。

Blog.tsdo.net./aticle/108757481.html

「清光館と津波記念碑」(すでに記事は削除されているー註)

その画像には近くをJR八戸線が通っており、そばに鉄橋が写っていた。

そうだ、もっと先なのだと思い、Uターンして例の踏切を渡り先へと進んでいった。鉄橋をくぐる手前で、画像通りの「清光館の跡」の看板をみつけた。

ここなのだ。

ストリート・ビューで歩き出して、跡地を発見したよろこびは、さも自分が小子内を旅しているかのような気分になったのだった。なんとなく感動がこみあげてきた。

そうすると、川田順造が訪ねた「大きな店」とは何処だったんだろう。マップでもういちどもときた道を戻っていくが、「坂を降りた直ぐの左手」と言っているので、坂の上の方だと考えた。すると「川崎商店」か「畑川酒店」かもしれない。いや、川田が小子内に出かけていったのは、今年の一月八日とあるので、「今年」とはいつなのか探し回ったが、よくわからないまま、大きな店の主人が「川崎石雄さん」とあるのでやはり「川崎商店」だったとわかった。私は一体何を読んでいたんだろうという反省にさらされつつも、どうも文章が頭に入ってこないという思いにさらされた。つまり文脈が見えていないのだ。自分の思いに振り回されて、川田の文章も入ってこないのだ。おそらく柳田国男の『清光館哀史』の文章も入っていないのではないか。

そこで改めて再読することにした。かつて味わった印象と違うものではないのかという不安がこみ上げてきたが。

これは、そもそも柳田国男の文章に当たっておかなければならないと手近な書店で、『雪国の春』(角川ソフィア文庫)を購入した。

柳田国男の小子内への旅の文章は、「清光館哀史」 (大正十五年九日「文芸春秋」)はそれに先行する「浜の月夜)」(大正九年八月九日「東京朝日新聞」)よりなっている。このような文章だったのかと改めて見る思いだった。なんだか暗い文章だったという記憶はあるものの、このようなものとは、初めて知ったような気がする。極めてイメージが違っているのだ。

なぜ『清光館哀史』なのかというのは、この文章を読む限り大正九年に小子内の清光館に宿したことを思い出して、六年後に尋ねてみるとその建物は消失しており、亭主が海の事故で亡くなり、一家離散したということを知り、世の儚さを投影してみせたと感じた事だった。

「浜の月夜」で聞いた盆踊りの歌「なにヤとやーれ、なにヤとなされの」という歌の解釈をして、「ああやっぱり私の想像していたごとく、古くから伝わっているあの歌を、この浜でも盆の月夜になるごとに、歌いつつ踊っていたのであった」と結びつけたのだ。この歌の解釈について柳田国男は、「要するに何なりともせよかし、どうなりとなさるがよいと、男に向かって呼びかけた恋の歌である」という。この解釈のみがこの盆踊りの解釈ではないが、柳田は自己解釈に引きつけてこうしたのだ。

「忘れても忘れきれない常の日のさまざまな実験、やるせない生存への痛苦、どんなに働いても迫ってくる災厄、いかに愛してもたちまち催す別離、こういう数限りもない明朝の不安があればこそ、

はアどうしようぞいな

といってみても、

あア何でもせい

とうたってみても、依然として踊りの歌の調べは悲しいのであった」。

哀史とはつまり日常の痛苦であり災禍であり(清光館では亭主の水難事故)別離(一家離散)であった。これは柳田国男のかなり主観的な解釈と物語への引きつけであると思える。しかしそれよりも前に、『清光館哀史』において跡地を見た後、「この晩私は八木の宿に帰ってきて、パリにいる松本君への葉書を書いた。この小さな漁村の六年間の変化を、何かわれわれの伝記の一部分のようにも感じたからである」と記している。この松本君というのが、六年前に旅に同行した松本信広(民族学者)である事はまちがいないだろう。そして「運命のいたずら」と称しているのでそこには自らの思いが先行しているというより自らのことを語ったのだろう。

そうすると私も同じように自分を見ていたのだろうか? 「清光館哀史」という民族的な雰囲気の中に、癒しを求めていたのかもしれない。これはきわめて近代人の意識に違いない。川田順造は何を求めていたのだろう。

副題は「柳田国男『清光館哀史』を問い直す」だったのではないか。何を問い直していたのか?

ちっとも記憶に残っていないじゃないか、いやそうではなく川田は異文化理解について語っていたはずだった。そのような文脈だったら全く焦点が当たっておらず、柳田国男に焦点が当たっていたのだ。

これはいけないともう一度、丹念に文脈に沿って読み返してみた。すると若い頃の柳田国男への傾倒から始まって、あまりに主観的他者理解として批判し、そして人類学者としての他者理解を述べ、いや通りすがりの旅人だから、その土地の人には見えないものが見える、書き留める、顕在化させるかもしれないと「離見」の概念を提出している。レヴィ・ストロースの方法を研究して、「離見」にいたったが、やはりそうだとすると川田もそれが何かを示されていなければならないのではないか。少なくともあの柳田国男は提出していたのだから、じゃあ、離見は可能だったのだろうか?

離見が成立するためには、人類一般への理解が根底になければならないという事はあり得るが、私は人類学者ではないので、文学で培った人間理解しかないので、その方法で考えるしかないだろう。ただし「よそ者の思い出入れを、他者の中にそのままあるものと思い語ることの危険も、「清光館哀史をめぐって既に指摘した通りだ」という注もまた有効であって、おそらく、正しい他者理解にはなり得ないのだろう。正しい知識ではないけれども、少なくとも感じ取ったということに気がついた、という事は残るだろう。そうすると冒頭に戻って私にとってなぜ柳田国男とつなげたのだろうと考えた。土地と民族ということへの郷愁なのだろうか?

そんな折、ふと気づいたのが、今週流行った『君の名は』というアニメ映画のことで、興行収入を100億円突破となった。そしてこのアニメ映画に出てくる地方都市の駅が聖地となって訪れる人々が多いということがニュースになって流れていた。私は映画をみたというわけではないが、息子たちに聞くと観たと言う。どうだったと言って聞くと「普通」と答えていた。映画に出てきた風景に行ってみるんだってねと聞くと「あ~聖地巡礼ね」と言うではないか。なるほどフィクションなのにそのロケ地への思い入れが聖地になるのかと気付いた。

この種のフィクションなのに観光地となって、また聖地になっているものがあったと思い出した。愛媛の道後温泉だったか、もちろん夏目漱石の『坊ちゃん』の主人公が入った風呂ということなんだろうけれども、「フィクションなので実在するはずがありません」とツッコミを入れたことを覚えていた。

そう考えれば、清光館も聖地巡礼じゃないのかという思いに囚われた。いや聖地巡礼なんだろう。なぜ人はそんなことをするのだろう、これも勝手な思い入れであり、物語を生産しているだけだとしか思えない。

文化に本質はあるのか? と川田順造は柳田国男の本質性を問い、実は本質などないのではないか? その枠組みだけがあって内容を埋める本質などというものはない、と考えた方が良いのではないか? 突き詰めていったら何もなく空洞になっているのではないか。それが「なにやどうやら」の例の歌ではないかと考えている。哲学的には本質の反対をなすのは実存であるから「ただあるだけ」ということで、本質は実は突き詰めていってもわからないのではないだろうか。まさに「なにやどうやら」の歌は結局、「これから先き探求を進めていったとしても、全てが明快になるとはとても思えない」と川田も言っていた。

枠組みだけど、すでに実存しているもの、それを指して文化と言うんじゃないかと、そうすると私の至った郷愁も思い出も全て本質ではなく、そういう感情の枠組みだけなのだ。なぜその枠組みを愛好するのかというと、それはやはり癒しを求めているのだろう。決してこの世界に住むことのないのになんとなくあこがれるということではないか。

しかしあのGoogleストリート・ビューで聖地を探していたときのあのワクワク感は何だったのだろう。単に発見の喜びだったのだろうか? 川田順造にとっては若い頃入れ込んでいた『清光館哀史』への思い入れから、出かけていったのであるが、そこに発見したのは異文化理解への反省と離見という行為の発見だった。しかし川田にとって離見は本当にあったのだろうか。

このように、この文章にはいくつかのテーマを扱っているが、最後の郷愁というのが、実は柳田国男の文章をよんで発想したということではなく、むしろつげ義春の漫画でのイメージが下敷きにしていたのではないかという事だった。

今回気になって、つげ義春の作品集を引っ張り出してきた。

再読してみると、かなり難解な作品で、文脈を読み取っていたのではなく、作品からくる旅館の主人のイメージと画調の雰囲気なのではないか。そいう感じを受けた。

もちろん、実際にもレンタカーをかりて久慈から八木駅へむかって走らせていってきた。事前にストリートビューで見ているので、見なれた道筋をたどっていく。

海側にして、鉄橋をくぐる手前だった。

それはこの画像だ。

そして、そこには案内板が立っている。

すでに、建物は無くなっているのはストリートビューでみたのと同じで、近くに同じ形の建物があるというので、それも撮影のできる範囲で撮ってきた。

しかし、ネットをさがすと次のような画像がある。

こちらの方が、よく雰囲気を伝えているのではないだろうか。

辛辣な、同行者によると、「ただの空き地じゃない」というだけで、何を一生懸命写真を撮っているのかわからないという様子だった。この清光館にかんする知識がないと、思い浮かばないに違いない。それにしても、ただの空き地だった。

ストリートビューで探していた時の興奮は味わうことはなかった。

もっとも、この清光館の画像と、つげ義春の「ゲンセンカン」とは似ても似つかない。

ふらりとやってきた旅人がゲンセンカンの主人に入り込むまでの顛末であり、その人間世界の奥深さだけではないか。「清光館哀史」は海難事故で、主人が亡くなり、一家離散したと告げられているだけだ。性的な部分は盆踊りの歌に込められた歌詞に言及しているが。ストーリー的にも重なる部分はない。でも、その色調と感じを私は勘違いして読んでいたのだ。

そして、「あとがき」にこんな一文をみつけた。

「つげは、もっとも柳田国男を汲み取り作品世界を切り拓いてきたのだと」

やっぱり。

つげの作品が柳田国男に似ているのでなく、そもそも柳田国男の開いたフォークロアの世界につげは入り込んでいったのだ。

正津勉は、辺境の彼方の地に創作の原点をもとめたのだと記している。

このように、わたしもまた同じところに魅かれたのであり、清光館跡地を目指したのではないか。

この旅をしてきたのは、すでに6年も前の2016年11月だった。すでにこの時にはそんなフォークロアはどこにもなく、あちこちにコンビニがあり、スマホでもって探し、Googleビューを多用する。東日本大震災による津波を経験して、巨大な防波堤が建設されている現場を海側に見て通り過ぎる。そんな旅であった。

つげ義治が、1987年以後、漫画作品を描けなくなってしまったときには、すでに辺境などどこにもなくなってしまっていたのだろう。

当たり前のように、今更求めてもどこにもない。

どこへ行っても金太郎飴のように同じ風景が広がっているだけだ。のっぺりとした均質な現実が広がっているだけなのだ。跡地に立っても感動は湧き上がってこなかったのは、すでにどこにもなかったからだろう。松尾芭蕉が三陸の松島に来て、あの松島かと感動したような感慨はどこにもない。

残る辺境は、地理的なものではなく、精神的辺境だろうか?

スピリチュアルの世界にしかないのではないか。

むしろそのスピリチュアルの世界の方が、ずっと昔からあって、どこにも行っていなくて、いまだに存在している。

でも宗教という集団スピリチュアルには、距離をとり始めている。それでもなお、個人的には求められているというものであろう。

つげ義春が売れたのも、柳田国男が売れたのも、全て個人的なスピリチュアルの世界に根ざしている。簡単に近代主義批判という前に、こののっぺりとした現実の桎梏から一時的にも解放される天地は、スピリチュアルな世界だけなのだろう。

つげ義春は、様々な知識人たちが論じてきた。そして魅せられてきた。

しかし、古典を論じるように、既に評価の定まったものとして論じるしかないものになってしまっているのではないか?

正津勉の総括というようなこの本に接してそう思った。

次作に『つげ義春「無能の人」考』があるとか、つげの晩年を論じているのだろうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?