宮沢賢治ヒドリーヒデリ論争へのご協力のお願い

お願いの内容

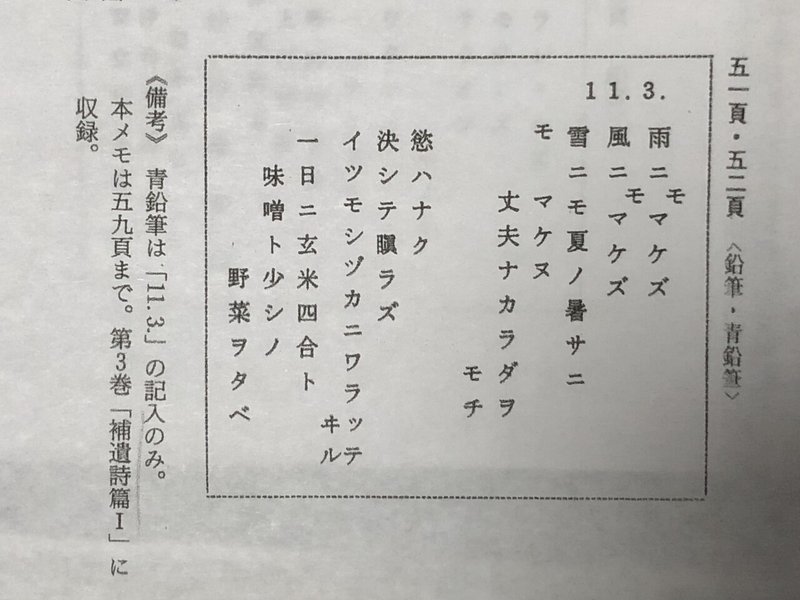

宮沢賢治に有名な「雨ニモマケズ」という詩があります。その中に「ヒドリノトキハ ナミダヲナガシ」という一行があります。この「ヒドリ」は「ヒデリ」の書き間違いだろうとして、活字化されたときには「ヒデリ」となっています。

しかし、「ヒドリ」と書いてあるので、「ヒドリ」でいいんじゃないかという発言が出て論争となりました。それがヒドリーヒデリ論争です。

経緯はのちに簡単に触れますが、ヒドリと賢治が書いたので、ヒドリと理解した方がいいのではないかと考えています。それは賢治を信じるとか信じないとかではなく、ヒドリと解釈すると賢治の想定にはなかった可能性が開けてくるからです。

全文は後に参考として載せますが、この行と次の行とでセットになっているというのが、ヒデリの誤記だとした解釈にあります。

「ヒドリノトキハ

ナミダヲナガシ

サムサノナツハ

オロオロアルキ」

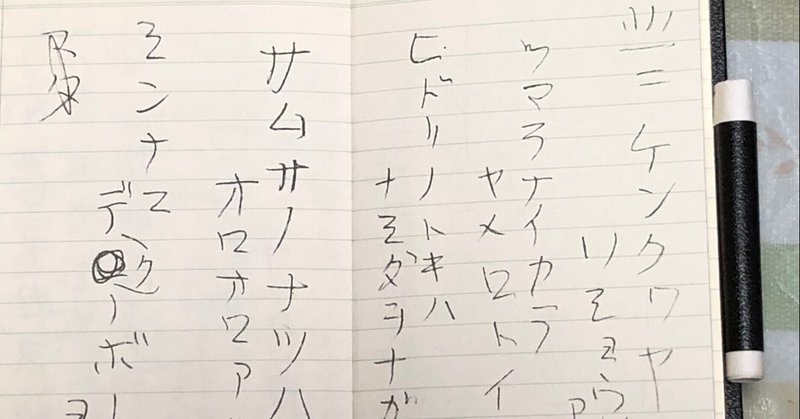

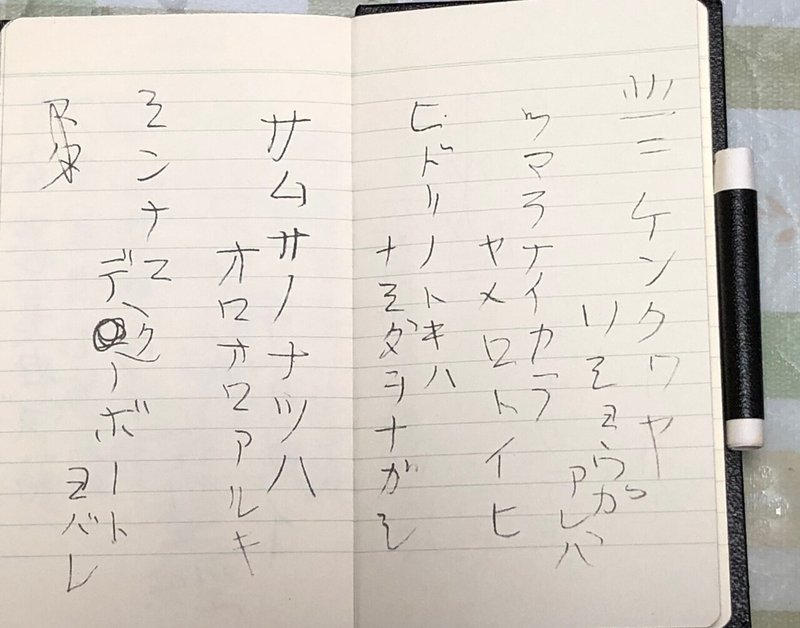

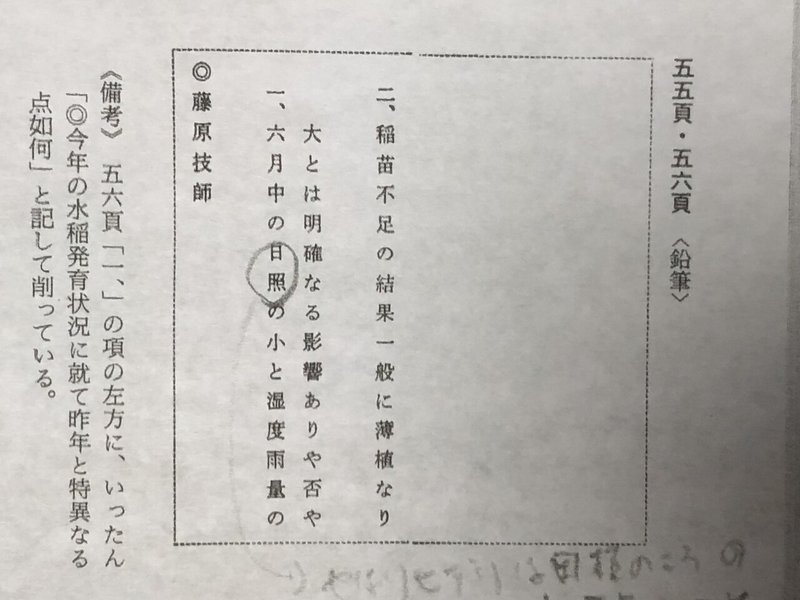

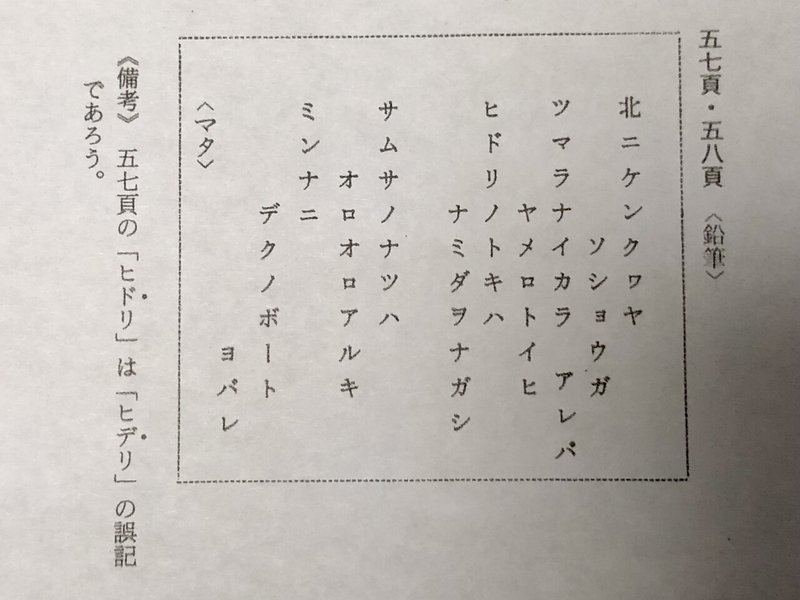

復元された手帳では次の画像です。

これは、日照りと冷害が対になっているという解釈です。

原子朗は『新宮澤賢治語彙辞典』で「なぜなら「日取り」では詩全体の格調をそこなうばかりではなく、文脈的にも意味がたどれなくなる」と言っています。それに対して中村稔は、対になるならそれは凡庸な詩だと言います。ヒドリだから素晴らしいのだとも読み取れますが、そうではなく「雨ニモマケズ」の詩自体が凡庸な詩だと判断したのでしょう。

私の解釈では、おそらく賢治の詩の概念というか詩への射程にはないものがつい漏れだしてしまったという解釈です。

ヒドリはもちろん、ヒデリではなく、ヒドリです。ただしヒデマドリという「日雇い仕事」という南部藩の方言でもなく、「ヒトリ」の誤記でもないと思います。

それは、ヒドリ=日取=日程の意味で、「納期」のことだと考えます。炭酸石灰を納入する期限を意味しているというのが私の説です。

状況証拠は、この詩の書かれた11月3日の前後に鈴木東蔵との書簡のやり取りに、小岩井農場への納品の完了をめぐってやきもきしていることが現れていることからわかります。

これらの商業上の観念は、賢治の詩の概念では書き下すことの出来ないような内容です。詩にするなら、この『雨ニモマケズ』手帳の一つ前の『王冠印手帳』と呼ばれる手帳にあるように、セールス中の自分にふれ「ぐだぐれの外套を着て考ふることは、心よりも物よりも、わがおちぶれし、かぎりならずや」というような形をとって現れるでしょう。べつに落ちぶれてもいないのですが、そういう心情の吐露として手書き下すのが、賢治の詩の概念というか作法です。

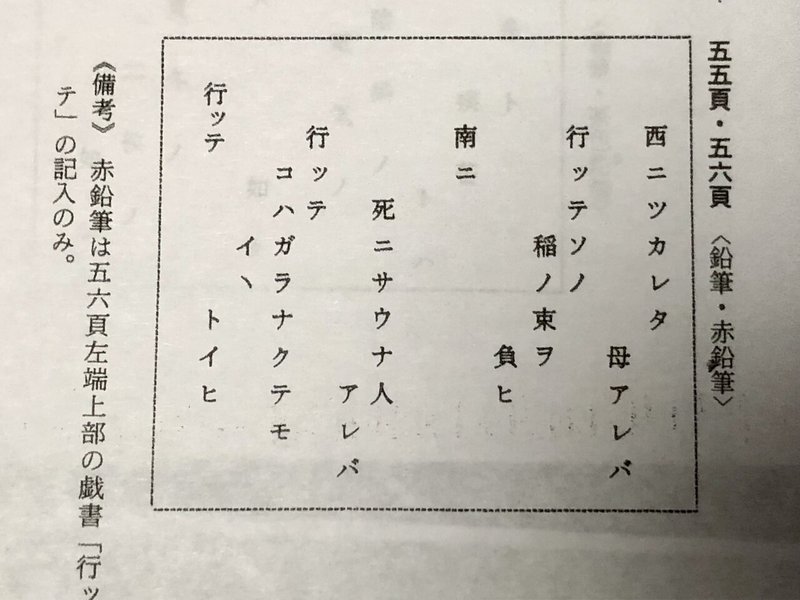

もちろん、この詩も「雨ニモマケズ 風ニモマケズ 」と対のようにスタートします。そして東、西、南と北と対になっています。しかし、北だけに「行って」がなく、前ページに赤鉛筆で「行って」を書き足しています。ですから、詩として構成しようとする無意識の作用は働いていると考えられます。しかしこの詩のすごいところは、そこにはなく、現代詩を先取り利している点ではないかということです。これまで詩にならなかったような観念を詩にしよとする試みです。

ヒドリを「納期」のことと考えるなら、一気に実業人としての賢治の姿が現れます。農業聖人や優しくてファンタジーを書く童話作家、文語詩をかく難解な詩人、等のいくつもある賢治の多彩な顔に付け足すように実業家ビジネスマンとしての面を見せます。

晩年に東北砕石工場で炭酸石灰のセールスを始めます。単に手伝ったというようなものではなく、全人的、本格的にかかわっていきます。多くの賢治研究者たちは、無視したり軽く流したりしています。その時期の大切さを理解しようとしません。自分たちの抱く賢治像に執着し、その解釈から出ようとしません。宮沢賢治神話に取りつかれているのです。

宮沢賢治は、すでに評価の定まった文学者ではなく、まだまだ探求の余地を残した文学者だと私は位置づけたいと思います。

そこで、お願いは昭和初期の東北地方、特に盛岡、花巻、一関あたりで、商業取引に関して、「納期」(商品の納入期限)の意味で、「ヒドリ」という言い方を使っていたのかどうかを知りたいのです。あまりに地域が限定しているし、かなり以前のことなので、むつかしいとは思いますが、お願いしたのです。

岩手県立図書館で資料を探してみたり、リファレンスをお願いしたりしたのですが、むろんそんなジャーゴンが記録されているはずもないので、証言だけが頼りになります。

入沢康夫の『「ヒドリ」か「ヒデリ」か 宮沢賢治「雨ニモマケズ」の中の一語をめぐって』のなかで、照井氏のヒドリ説について、「すでに成り立たないことが明らかになっている所説(「ヒドリ=日傭取りの賃銭」といった書き手のその時の意識には浮かんでいなかったことを主張する説)になおもすがりついた、一知半解のおおきな愚行であり、ひいては賢治の営為の本質に対する冒瀆ともなることを、あらためてここで強調しておきたい」と切って捨てます。

そして、どうしても「ヒドリ」だと言いたいのなら、実証しろと迫ります。

実証と言ってもそう簡単ではありません。

索引を引いても、ヒドリをヒデリの誤記だとする人たちによって作られているので、出てくるわけがありません。かつ、公平に実証というレベルで調べるなら、おそらく蓋然性はヒデリになるでしょう。95%ぐらいは制圧されています。しかし、あとの5%ぐらいにかけたいのです。それは21世紀の賢治像への期待なのです。

自分で探索することは困難でした。しかし、今はネットの時代なので、広く呼び掛けてみることにしました。

ヒドリーヒデリ論争の概要

賢治は1933年(昭和8年)9月21日に亡くなります。

翌年、1934年2月16日に東京の新宿で開催された「宮沢賢治友の会」へ弟の宮沢清六氏が招待されました。清六氏は賢治愛用のトランクを持ち込みました。そのポケットから手帳が発見されました。そこに記載されていたのが「雨ニモマケズ」の詩だったので、雨ニモマケズ手帳と呼ばれています。

この詩のなかに、「ヒドリノトキハナミダヲナガシ」とあるのを、「ヒドリ」は「ヒデリ」の誤りだとして、ヒデリになって発表されました。これを言ったのは高村光太郎だとされています。この会で、回覧されたので、参加者みんながヒドリとみているはずですが、異論は出ていません。

それが1980年代後半になって、宮沢賢治の教え子のひとりだった照井謹二郎氏がヒデリはもとのヒドリでよくて、ヒドリとは日取りであって、「日雇い仕事」を意味するんじゃないかと言いだしました。冷害などで苦しんだ農民が日雇い仕事に出るときのことばだそうです。それを聞きつけたY新聞が記事にして一気に広がりました。

この批判に鋭く反応したのが、校本の編集をしていた先の入沢康夫で、校訂の根拠を提示しました。

① 「毘沙門天の宝庫」という詩の草稿で「旱魃」の語のルビに「ひど」とかいて、「ど」を消して「ひでり」としている。

② 次の行の「サムサノナツハオロオロアルキ」の対表現にならず、ここだけ崩れてしまう。

(筆者註:お決まりの対表現を崩しているからいいのです)

③ 農家にとって日照りと旱魃へのおそれは他の作品でも取り上げている。

などなどです。

A

おもなものはこのようなものですが、もともと賢治に「ド」と「デ」の混乱があることは指摘されている点で、同じ手帳の71ページ、72ページには「土偶坊」と題する戯曲の下書きがあります。ここに「ワレワレ〈ハ〉カウイフモノニナリタイ」とあるので、おそらくこれは「木偶坊」(デクノボー)であろうと推察されます。土偶坊はどう読んでも「ドグウノ坊」でしょう。しかし、「第五景 ヒデリ」とあるので、ここではそのままです。

ドとデの混乱がありますが、デのところをドにすることが多いとも言えます。しかし、「土」という漢字まで変化するかなぁという疑問です。

B

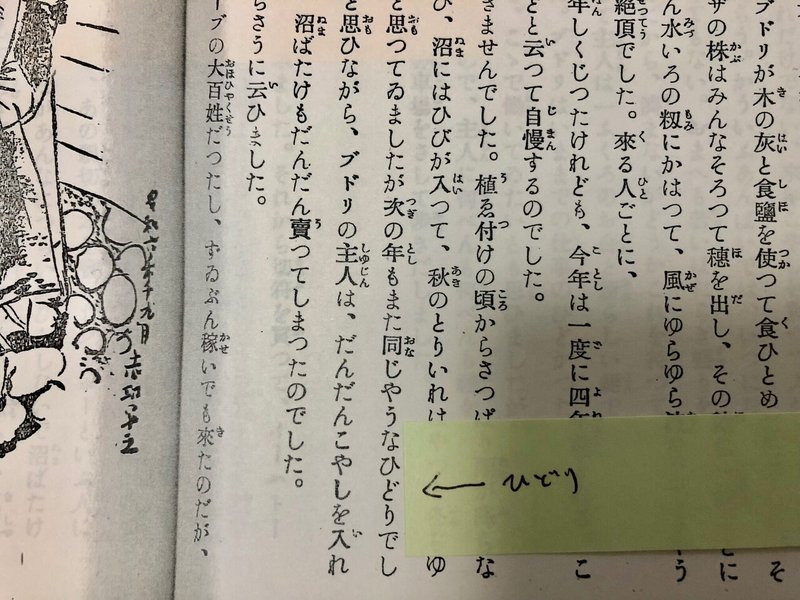

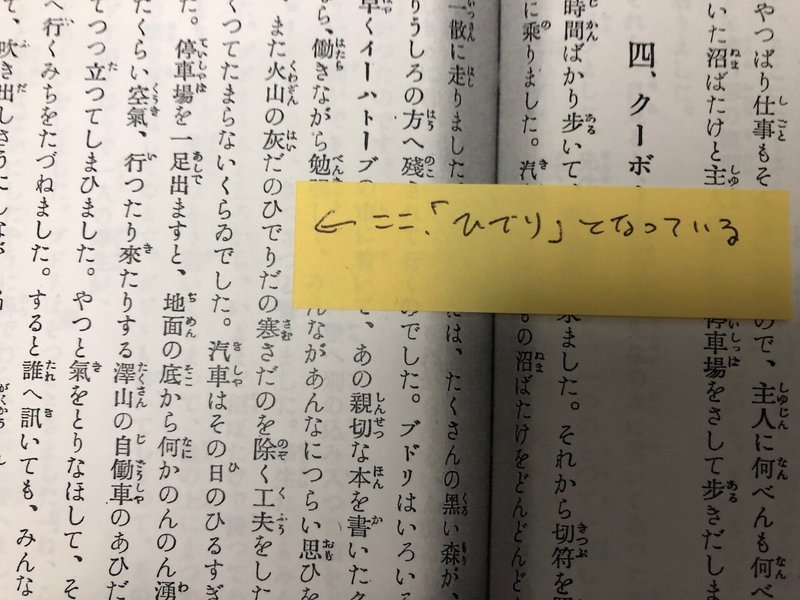

昭和7年の3月に発表された「グスコーブドリの伝記」という作品があります。この初版雑誌に「ひでり」と書かなくてはならないところを「ひどり」とされた誤植があります。再版本では訂正されていますが、初版ではあります。もう一か所は「ひでり」そのままです。

静岡県立図書館にある掲載雑誌、佐藤一英編『児童文学 第2冊』(文教書院)です。

内容的にどうみてもヒデリなので、間違いでしょう。誤植なのかそれとも原稿に忠実に活字を拾ったのかもしれません。すると、原稿が間違っていたことになります。

しかし、執筆は昭和6年8月18日の沢里武治への書簡(379)にすでに原稿を送ったとありますので、それまでにはできていたものと思われます。賢治自身は忙しく走り回っていたので、清書は誰かに頼んだのかもしれません。そこで誤記したことも考えられますが、もう一か所は「ひでり」とあるので、清書者のミスというよりは賢治自身の誤記の可能性が高いと思われます。

C

「NOTE印手帳」というものがあって、わずか6ページほどしかの記入は無いのですが、そこに「日照」も文字が見えます。これは明らかに8月という真夏のヒデリのことではなく、6月という田植えの時期の水不足をさしていることがわかります。

賢治のいうヒデリは田植えの時期の水不足をさしていたのでしょう。

このことは、「ひでり」が「サムサノナツ」(冷害)とともに作品形成上の重要なテーマになっていることは間違いないでしょう。

しかし、鈴木守は『本統の賢治と本当の露』で羅須地人協会時代へ含めて、凶作と言えるようなものは無かったと実証しています。ヒデリノトキハナミダヲナガシたとは言えないとしました。

そして、冷害に関しては、この本のなかで、農学者のト蔵健治の『ヤマセと冷害』を引用して、1931年までの18年間冷害らしいものはなかったとしています。これは1913年までの冷害頻発期のものや江戸時代から言い伝えを文章にしたのだろうというト蔵の発言を引用しています。

ヒデリもサムサノナツも農業にとって重要な問題であったことは事実ですが、それを作品形成上のシチュエーションにしているということは言えるでしょう。ただし、実際にはなかった。

D

まだまだ、探せばあるようで、ヒデリ説は優位であるかに見えます。

しかし、最近の賢治本ではヒドリと解釈しようという流れが根強くあります。

そのひとつに2019年発行の山折哲雄×綱沢満昭『ぼくはヒドリと書いた 宮沢賢治』(海風社)があります。しかしこれは『宮沢賢治のヒドリー本当の百姓になる』を書いた和田文雄の説に基づいているので、ヒドリは日銭稼ぎの手間賃稼ぎのことです。私の見解とは異なるので、深くは触れませんが、先の鈴木守は先の著で「和田文雄氏は「ヒドリ」は南部藩では公用語として使われていて、「ヒドリ」は「日用取」と書かれていたと主張しているが、その典拠としている肝心の森嘉兵衛著『南部藩百姓一揆の研究』にはそのようなことは書かれていない」とあります。私は未確認ですが、この説には組しませんので軽く流しますが、ヒドリをヒドリとして読もうとした意義は大きいと感じています。この問題提起によって、賢治理解がいっそう進みそうだからです。

自説への補注

① 私の所論については、すでに『宮沢賢治 サラリーマンの歌』で書き下しています。

ただ、実証という次元での証拠が見つからないということなのです。

② 実証と言う次元では、どこにもそれを伝える文言は発見できていません。ただ、状況証拠はあることと賢治の文学概念にもなかったようなものが漏れ出しているということが21世紀の文学を先取りしているという思いです。

同じような先取りしている漏れ出しについては、たとえば家業の質屋を手伝っていた時、父政次郎氏から、賢治と清六は理財(金銭・財物を有効に用いること)にうといと叱責されたというエピソードが残っています。物品にみあわないお金を貸してしまったときに、叱責されて賢治の返答した答えが「そたって向こうはなんたってそれ位ほしいといふんだから」ということだったそうです。昭和初期であれば、当然物品を担保にとって金貸しをするのですから、その金額に見合わないものでお金を貸してしまえば、踏み倒されたら損失になります。昭和生まれのわたしだってそんな損はしたくないというのが常識としてありました。ですが、質屋も金貸しである以上多くを貸さないと利益は多くなりません。銀行業と同じで、まずは借りてもらうことが重要なのです。担保にこだわっていては誰も借りてくれません。質物を流してしまうリスクはあっても、まずは借りてもらうことではないでしょうか。現在のビジネスを先取りしていると思われませんか。発想の逆転を。

当時の賢治にはそんな論理の自覚はないでしょうが、単に賢治がビジネスに関して能天気だったというエピソードではなく、これは未来の経営思想を先取りしているという気がするのです。

(賢治の並々ならぬ実業者としての実力は、拙著ならびに伊藤良治『宮沢賢治と東北砕石工場の人々』参照のこと)

同じように文学においても、あえて違和感のあるものが入ってくる、またはこれまでの文学として処理できないものが加わってくるというのが現代文学です。昭和初期の詩としてみれば、おそらくこういうのが詩だったんでしょう。整えられ、予定調和のものが優れていると考えられた。しかし、現代詩はそれを超えていきます。そうでないとおなじみの「歌」になってしまうからです。あらたな言語で、いいえないものを文学化してみるという試みでしょうか。

最後に

長くならない文章にしようと試みたのですが、長くなりました。

賢治神話と批判しておきながら、自分も一知半解を犯しているんじゃないかと危惧します。向こうは、実証できるテキストをもっています。しかし、こちらにはテキストもなければ証言もありません。「それは、おまえの妄想だ」と言われればそうかもしれません。ぜひ、お力をお貸しください。

手帳の文字お越し文

宮澤賢治全集10(ちくま文庫)より

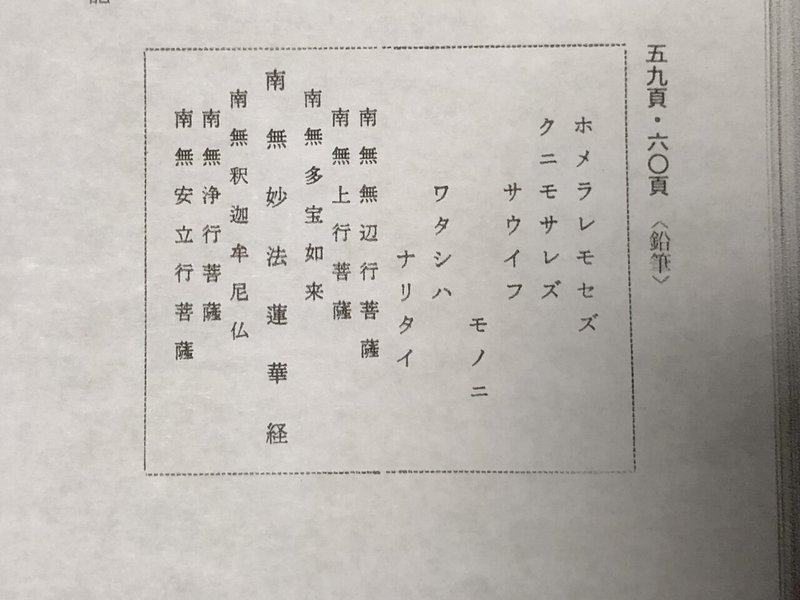

蛇足ですが、最後のページに南無妙法蓮華経の文字を中心とした曼陀羅が記載されています。これ極めて重要です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?