クライオアブレーション(心筋冷凍焼灼術)

●手順

①局所麻酔をして、両側の大腿静脈と右鎖骨下静脈からシースを挿入する。

★大腿静脈穿刺時の注意点

・腹膜穿刺を防ぐために、上前腸骨棘と恥骨を結んだ線から二横指下を穿刺するが、それより低すぎても良くない。

②心臓の各部位に電極を貼付する。

③卵円孔から心房中隔穿刺を行い、左心房にカテーテルを挿入する。

④肺静脈造影を行い、それぞれ上下左右 計4本の肺静脈にリング状のカテーテルを留置する。ワイヤーをガイドにして、肺静脈の入口に膨らませたバルーンをしっかり当て、バルーン先端から造影剤を注入しバルーンがしっかり静脈壁に接していることを確認し、撮影する。この際に脈拍を早めることでよりブレのない撮影が行える。

⑤亜酸化窒素ガスをバルーン内に送り込んで-40〜-50℃程度まで冷却し、そのまま120〜180秒間の冷凍焼灼を行う。

この際に、電極のachiの電位を見ながら行い、電気信号が無くなった時に焼灼を中止する。

⑥ペースメーカーにて電位が乗らないか、さらにアデホス(ATP)を入れて電位が起こらないかを確認して終了とする。

⑦シースを抜去し、止血してから血管撮影室を退室する。

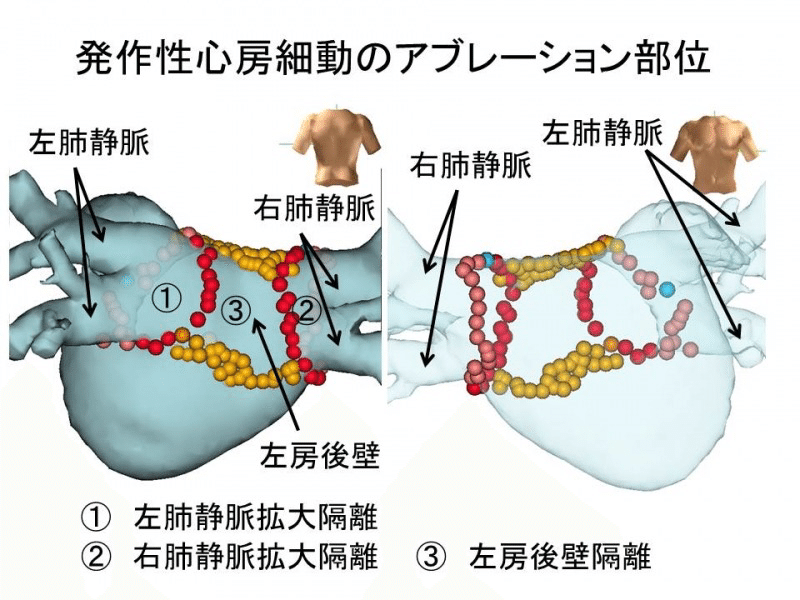

発作性心房細動に対しては、拡大肺静脈に加え左右の肺静脈間の左房後壁を隔離する。

持続性心房細動や慢性心房細動では、拡大肺静脈隔離、左房後壁隔離に加え、必要に応じて僧帽弁峡部、僧帽弁輪部の線状焼灼および、CFAE(Complex Fractionated Atrial Electrogram)という特殊な電位が記録される場所の焼灼を追加することもある。

●AFに心房粗動も伴っている患者さんの場合

通常型心房粗動は、心房粗動の中で最も頻度が高く、右心房の中の三尖弁と下大静脈の間を通り、三尖弁輪に沿って電気が旋回する頻拍であるため、

三尖弁と下大静脈の間を線状に焼灼することによって回路を遮断し治療する。

●合併症

・血栓塞栓症

内因性凝固因子のみを反映するAPTTと比較して、ACTは全血検査のため、凝固因子に加えて血小板機能も反映するため有用。

正常値は90〜120秒で、ヘパリン投与中の管理目標値は180〜220程度である。

ヘパリンは1mLで1000単位であり、初めに5単位、途中でACT測り必要であれば2単位など追加する。

手技終了時に、プロタミン硫酸塩4mlをivしてヘパリン中和を行う。

・心タンポナーデ(心筋穿孔に伴う)

手技終了時にしっかり確認する。

・肺静脈狭窄

アブレーション治療で生じるエネルギーにより、肺静脈狭窄のリスクがある。予防するために、肺静脈自体ではなく、肺静脈の入り口周囲の心房筋を線状に繋がるように広範囲にアブレーションする。

・横隔膜神経麻痺

肺静脈の近くにある横隔膜神経がアブレーション治療で発生するエネルギーで傷つき、横隔膜が一時的に動かなくなることがある。

・食道関連の障害

アブレーション治療の熱および冷却によって、食道や迷走神経を傷つけることがある。

左房食道瘻の致死率は70%ほどと高く、予防が重要。また、迷走神経を傷つけると、胃の運動機能不全などを引き起こし、嘔吐や下痢といった症状が出現し得る。

食道障害を予防するために、食道の位置をCT検査や経食道エコー(超音波)検査などで事前に確認する。また、鼻からカテーテルを挿入して、食道の温度を測定しながらアブレーション治療を行う。

・心房ブロック

房室結節損傷時に起こる。重度の場合は、ペースメーカを植え込むことがある。

新しい方法 Pulse Field Ablation(PFA)

カテーテル心筋焼灼術では、処置に2〜3時間(時にはそれ以上)を要し、ターゲットとする組織の周囲にまでダメージを与えてしまうことがある。

これに対し、わずか30秒ほどのパルス電流を流して行うパルス電界アブレーションにかかる時間は1時間足らずであり、周辺組織にダメージを与えることもない。

パルス電界アブレーションによる処置後3〜12カ月の間に発作が生じなかった患者の割合は、発作性心房細動患者で66.2%、持続性心房細動患者で55.1%であることが明らかになった。Verma氏によると、この率は、カテーテル心筋焼灼術による治療と同等だという。有害事象の発生率は、発作性心房細動患者と持続性心房細動患者でともに0.7%(1人)であった。

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

ここから新規会員登録でポイントをプレゼント!【医療情報サイト ケアネット・ドットコム公式】医師紹介キャンペーン https://www.carenet.com/iv/amQtMj?openExternalBrowser=1

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?