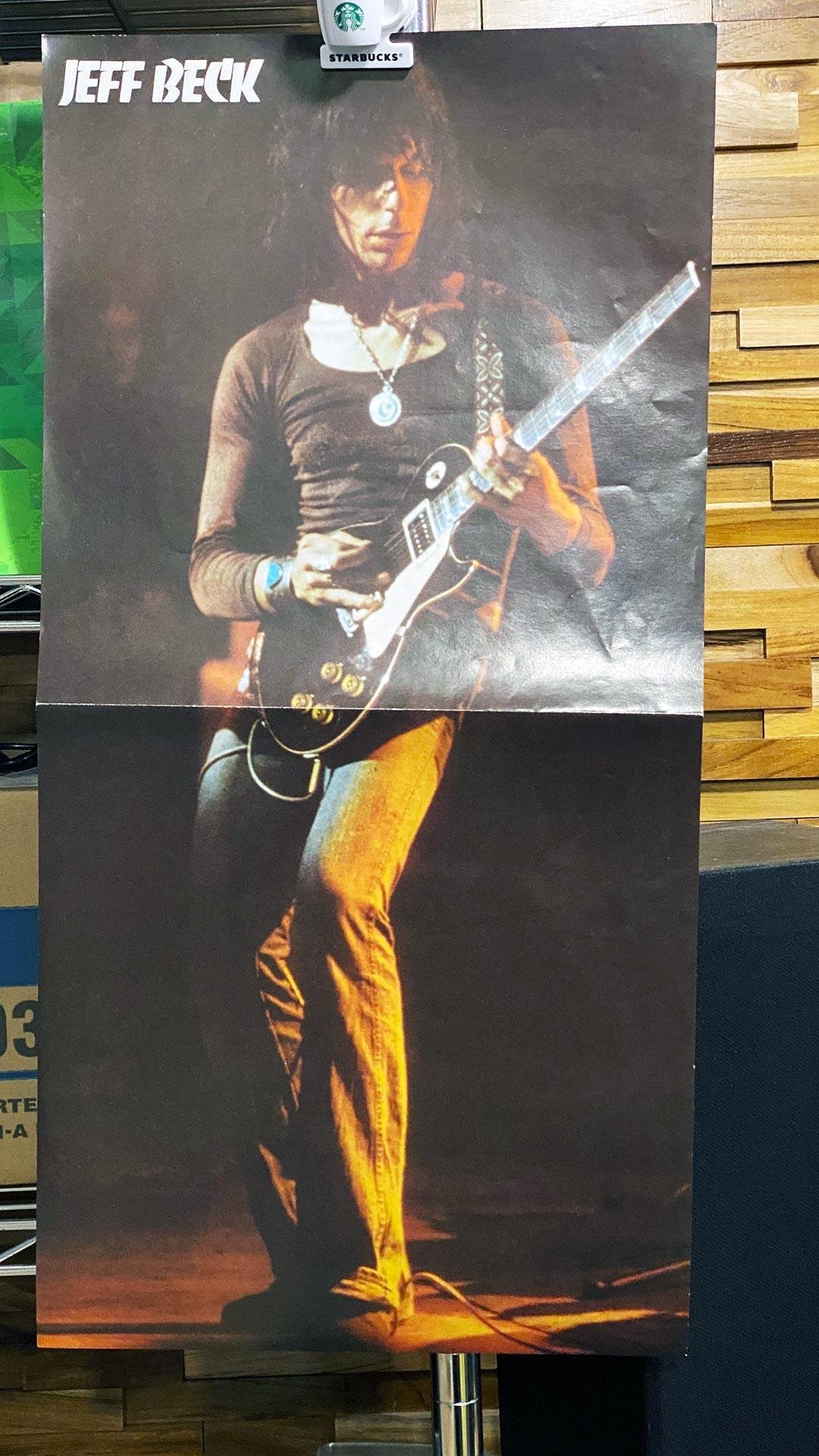

ジェフ・ベックさんの逝去に寄せて

自然に目が覚めた朝、スマートフォンを手に取って時刻を確認すると、まだ余裕があったので、そのままTwitterを開いて目に入ったのは、知人によるジェフ・ベック逝去のリツイートでした。ショッキングなニュースは、このように不意打ちで届けられます。"blow by blow"というワードが即座に去来し、相手のパンチが次々と繰り出され、なすすべなくリングに沈む自己の姿が思い浮かびました。

私がそのレコード盤を買った時、帯には『ギター殺人者の凱旋』というタイトルがありました。blow by blowが、何故このような邦題になるのか不明ですが、AI翻訳サイトにかけると「一撃必殺」と訳されます。彼のギターに、リスナーは昏倒すること必至というわけです。でもキラー(殺人者)呼ばわりはないだろうと、昔も今も思うものです。

"Blow by Blow"(1975)は、それまでに交流してきたロックフィールドのミュージシャンと共に録音されていますが、BBA(1973)の反動なのかボーカリストを雇わずに、自身がフロントマンとして勝負したことによってクロスオーバー音楽(今はフージョンと呼ばれます)の先駆けと言われます。

まさに同じ頃、ジャズフィールド出身のスタンリー・クラークのアルバム("Journey To Love" 1975)にゲスト参加しており、その後のボーダーレスな活動に繋げており、続くヤン・ハマーとの協力作業は、ご存じの通り、音楽史上の重要なエポックとなります。ジェフ関連でスタンリー・クラークを知り、その影響で私はベーシストになりました。

ギタリストがビジネス的に独立したアーティストたりえる、恐らく最初のモデルケースとなったジェフですが、それまでのサイドマン時代、あるいはリーダーグループにおいてボーカリストをフロントに据えていた時代の音楽にも大好きな作品は数多くあります。

私がローティーンで、ギターを弾き始めた頃、ヤードバーズの"Jeff's Boogie"(1966)が演奏テクニックの試金石とされていました。正直、ヘンテコな音楽と思いましたが、確かにエレキギターを扱う上で必須とされる技のカタログになっているのが、エンターテインメントの価値を保つユニークな事例でした。楽曲としてはただのブルース/ロックンロールセッションなんですけど。

ジミー・ペイジとのツインギターが聴ける"Happnenigs Ten Years Time Ago"(1966)は日本のロックバンド(たぶんCreationだと思う)のカバーで知りました。もちろんオリジナルのヤードバーズバージョンを入手するのですが、幼い私にはレッド・ツェッペリンやジェフ・ベック・グループの魅力からは霞んで見えました。しかし後に振り返れば、それもまた歴史の新しいページを開くエポックメイキングな曲だとわかります。

"Rough and Ready"(1971)をダビングしたカセットテープもまた、犬の散歩には必携の愛聴アルバムのひとつでした。付かず離れずで相方を務めるキーボーディストのマックス・ミドルトンがジェフ・ベック・グループにお目見えした最初のアルバムですが、私はどうやら彼の演奏や、ジェフに与える影響といったものが好みのようです。有機的な触発があるような気がします。

エレキギターというオモチャを完全に肉体の一部として操る様は、それ自体では技芸でしかないようにも思われがちですが、あらゆる演奏/音色が「一回性」の充実した価値を備えており、音楽の本当に重要な要素を満たしているのが、あらゆるプロフェッショナル・ミュージシャンに尊敬される理由です。

全作品のなかで、圧倒的に聴いたのは"Blow by Blow"で間違いないばかりか、生涯に渡って愛し続けた音楽アルバム・ベスト5に入れても良いかもしれません。12日しか過ごしていない2023年にも、実は聴いていました。

そのプロデュースを行った、故ジョージ・マーティン1998年のアルバムに、ジェフによるザ・ビートルズの"A Day in The Life"が収録されています。私のiTunes(今もまだ現役で使用しています)ライブラリでは、彼のトラックはそれが最新でした。R.I.P

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?