ベースでHX STOMPを使う話を少し の2

起動画面です。バージョン3にアップデートしました。これで、それまで6個のエフェクトブロックだったのが8個に増えました。4cable method用に1 ブロックは"EFXLOOPL"に割り当てられ、ボリュームペダルのためにもう1ブロックが"VolumePedal"に割り当てられながら、その他に6台ものエフェクターがセッティングできるので、ベーシスト的に全く不足はありません。使い方などは動画が沢山あがっていますし、まだお持ちでない方にはさして有用な情報ではありませんから、今日は私の基本セットを紹介するだけとさせて頂きます。

それでは順に見ていきましょう

Inputブロック

左端の○のアイコンがインプットセクションを表しています。ここでも様々なシチュエーションに対応すべく、セッティングパラメータがいくつかあります。画像には現れておりませんが、ノイズゲートが組み込まれていて、これ自体1台のエフェクトと言えます。私はそれをオフにして、画像の入力インピーダンスの設定で1MΩを選択しています。楽器(ベース)を直接挿すのに適しています。アウトブロックもパラメータがありますので、総計10台分のマルチエフェクトと見ることができます。素晴らしい

最初のブロック

入力に一番近いブロックにはEQを置いています。"Low/High Shelf"はハイ・ロー2bandのシンプルなEQです。ベースに搭載されるオンボードプリアンプの動作に似ています。私はこれで100Hz以下を少しカットするようにしています。私が仕事でメインにしている5弦ベースにはJohn East PreampのTreble/Bass stackが積まれており、その回路は100Hz以下の6dBブーストがあらかじめ効かせてあって、切ることができません。低域がブーミーで困る場合に、ここで戻します。ので、他の楽器ではバイパスします。

2個目のブロック

ここにループが来ます。"FXLoopL"とあるのは、本体がステレオに対応しているためです。モノラルで出して、L側に戻しているのでループLとなります。アンプヘッドを繫ぐ場合にはモノですが、外部の高級な空間系エフェクトをステレオで掛けるなどのゴージャスな接続に対応していて偉いです。私はALBIT A1FD pro Vintage Cloth Modelという真空管プリアンプを通していて、albitのセンドからこのHXにリターンしています。それを指して4ケーブルメソッドと呼んでいます。詳しくは前々回ですかね、書きましたのでご覧ください。

3個目のブロック

遊ばせておくのもなんですからコンプを置いています。普段はオフです。スラップをばきばきやるような時に使ったらいいと思っています。選んだエフェクトは"3-BandComp"です。MXRやXoticタイプも用意されていますが、一番ちゃんとしてる感がありましたので選びました。帯域ごとにパラメータセッティングできますので、非常に優秀です。さすがデジタル

4個目のブロック

はいここでボリュームペダルを入れています。エクスプレッションペダルは純正品を使っていますが、高いですね!。幸い中古を見つけることができました。このペダルだけで、実際のボリュームペダルを上回る価格ですが、機能を考えれば仕方ないです。なにしろ、私の最大の目的はここでしたので。踏んでマックス、カーブはAカーブです。Bカーブにも設定できます。エクスプレッションペダルは指定したエフェクトブロックにアサインでき、そこにワウを選べば普通にペダルワウになります。もちろん私だってそういうパッチを作っておけば、ボリュームペダル←→ワウという切り替えが可能です。ステレオアウトのパンポットとかにもできますね。

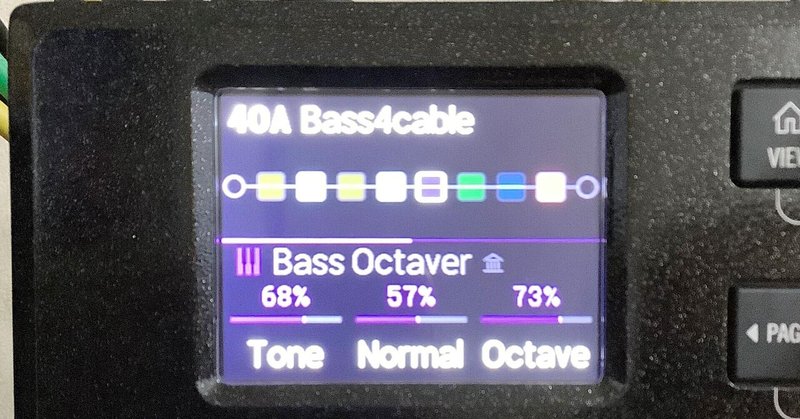

5個目のブロック

遊ばせておくのもなんですからオクターバーを置いています。ベーシストはオクターバーは使いたくなりますよね。何台か持っていますが、でも実際には殆ど本番で使ってないですね。30年間に2回くらいかもしれません。家で遊んでるだけです。この"BassOctaver"はEBSのシミュレーションだそうです。EBSの最初のやつは持っていました。In/Outが左右逆のころ。割と好きでした。

6個めのブロック

デジタルディレイですがコーラスのセッティングです。フレットレスにコーラスを掛けたくなるんですよね。話せば長いのでいずれゆっくりやりますが、ベースのエンベロープに合わせてモデュレーションの深さが変わる効果が欲しくて、つまり大きい音に強く掛かって減衰すると共に浅くなるような使い方ですが、昔Rocktronかどっか、80年代に1Uラックのアナログコーラスでそういうのがありました。もう全く見ませんね。長年探していましたが、ひとつ見つけました。Seymour DuncanのCatalina -Dynamic Chorusというのがそれです。でも期待通りとは行かなかった。その、弾く強弱に合わせて変化する変わり方が、まぁ激しいというのかな、わかりやすくできてて、もっともっと微妙な方が良かった。というわけで全然使っていません。

ベースに掛けるコーラスエフェクトで、私が最も好きなのはKeeleyの30msというショートディレイです。モード切替でリバーブも足せますが、それはおまけ。個人的には売ってる単体エフェクトの中で一番ではないかと思います。

というわけで、HXでも"Vintage Digital"というのを選び、ディレイタイムを30msにしています。負けますけど近い感じにはできる。もちろん通常はバイパスです。フレットレスベースでソロとる用かな。

あ、そうそうエンベロープに追従するコーラスエフェクトを使ってるんじゃないかと思ったのはDavid Sanborn / Pearls(1995)に入っている"Superstar"でのマーク・イーガンの音を聴いた時です。でも聴き直すと違うみたい。思い込みは恐ろしいですね。あれから25年信じてるわけですから。あれGil Evansのアレンジじゃなかったけ。素晴らしいです

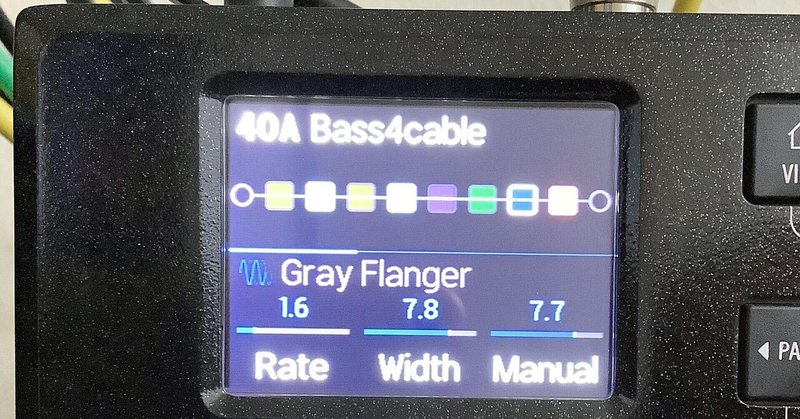

7個目のブロック

6個目はコーラスでしたが7個目にフランジャーを入れています。"GrayFlanger"はMXRのコピーということです。昔のアンソニー・ジャクソンがピックで弾いている時の音をシミュレートするために入れています。遊ばせておくのもなんだからです。実際にステージで使うことはまずないんじゃないかな。日野晄正さんの"City Connection"を弾く時くらいです(一生ないでしょう)。フランジャーは、ベースを始めてから最初に買ったエフェクターです。思い出深きMAXON FL-305。マクソン大好き

8個目のブロック

いよいよ最後は、ギタリストならアンプ系が入るのでしょうが、私はリバーブです。本器を買う動機の大半を占めていますから重要です。とはいえ、あまり多くを求めません。単純に音質の良さならばStrymonの勝ちのような気がします。でも大風呂敷を広げたくないのでこれくらいでいいんです。Plateでいいのですが、"Ducking"が良かったので選びました。その名の通り、ドライ音が鳴っている間はリバーブが弱くなり、音が切れた時に残響が広がるようなプリセットです。ベースの場合は低音域での混濁が避けられ、いい按配です。プリディレイの値は、併用した時を考えてショートディレイよりも長く取っています。ライン送りでオーディオから聞くとなかなか深いですが、ベースアンプで鳴らすともの足りなく感じます。ですから実際の使用ではごく控えめに掛ける必要がありますね。PAからの出音がふわんふわんになってしまいます。

Outputブロック

本当の最後はアウトプットセクションです。ステレオのパンと出力レベルの設定ができます。本体にボリュームノブがありますが、こちらは設定でヘッドフォンボリュームのみにしていて、機器からのアウトは固定です。4ケーブルメソッドでは、HXのアウトはA1FDのエフェクトリターンに入ります。ですからパワーアンプをドライブするボリュームはA1FDの"UNBALANCE VOLUME"が担うことになります。A1FDには"BALANCE VOLUME"ノブもあり、キャノンアウト(PA送り用)のレベルを可変できますのでミキシングオペレータとの連携もばっちりです。

急ぎ足で使用例を紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。エフェクトブロックに余裕があるので、ペダルタイプを並べるかのように色々アサインしていますが、基本的には全然使わないですね。私にとって、これははっきり言ってボリュームペダルです。そしてA1FDをフル活用するアイテム。ここまで触れておりませんが、当然チューナー機能も搭載されておりますので、これ1台で完結できるのは大きな利点と思います。とはいえ、現場がないんで宝の持ち腐れですよね。人前での演奏が解禁される日が待ち遠しいです。おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?