マーチングティンパニ?

クラシックパーカッションの花形であるティンパニ。

クラシックの世界では打楽器パートのトップが担う楽器とされ、プロの世界では「首席ティンパニ奏者」という肩書がありますし、アマオケの世界では、正規の打楽器団員はティンパニ担当1人だけで、他の打楽器パートは必要に応じてエキストラを招くという運営をしている団体が多いです。

実際私も大学時代に越谷市の市民オケまでエキストラに行きましたが、正規の打楽器団員は1人だけでした。キレイな方でした(←それ前も言った)

ティンパニは、マーチングの世界では鍵盤楽器などの「PIT楽器」の一つとして使われます。ベースラインを司る打楽器としてバスドラムが存在していることと、マーチングのもう1つの活躍シーンである「パレード」では登場不可能なため、マーチングでは主役を張ることは出来ませんが、プレイの見た目の派手さと併せてショーにアクセントをつける役割を担っています。

で、そのティンパニですが、大昔のマーチングシーンではなんと「マーチングティンパニ」なる概念が存在していました。1人1台、ティンパニのケトルを担いでマレットで叩く、という使い方です。少し前に今回の私同様に調べた方がいらっしゃいました。

3:26あたりからティンパニラインが出てきます。エクササイズがバッテリーのそれと変わらないし、叩き方もバッテリーで使われる手首のスナップが中心。クラシックネイティブの方が見たら卒倒しそうです。

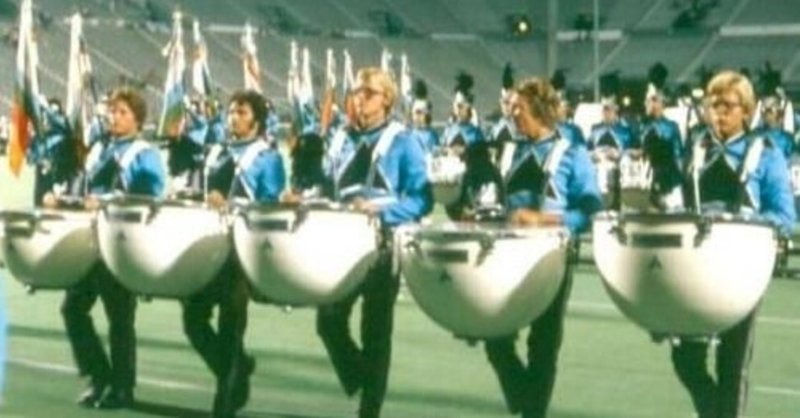

ちなみにトップ絵はこのTumblrから拝借しています。1979年のDCIにおけるワンシーンのようです。

1980年代に入るまではPIT楽器の概念が無く、鍵盤楽器やティンパニなども担ぎながら演奏するのが当たり前だったようです。こちらは1980年のDCIにおけるワンシーンです。

普通に1人1台ずつティンパニを担いでティンパニラインを形成してショーに参加してますね・・・しかも途中で手締めで音を変えたりもしてます。可搬性を持たせるため打面を高くせざるを得ず、クラシックティンパニのような奏法が出来ないため、腕の位置をかなり上げてヘッドの両端を叩いて音を出しています。クラシックティンパニでこんな奏法絶対やりません。

そしてよく見ると地面に立てて演奏するための三本足もあります。曲の途中(2:45頃)では、ティンパニを地面の置いて必死の形相で手締めで音を変えながら叩く姿が確認できます。音程を確認する暇なんてありませんしクラシックでは必須の「叩いてない時の手ミュート」をやってる風景ないし、ティンパニの響きを出すなんて概念も無かったでしょうね。

上の動画だと少しわかりづらいですが、マーチングティンパニの独特な奏法が分かりやすく映っている動画がありました。こちらの45秒くらいです。(注:演奏音は出ません)

ティンパニの前両端をひっぱたいてる・・・「鳴らす」なんて概念が見当たらない光景です。

もう1つ紹介しておきます。

前半は直立不動でティンパニ以外の小物楽器やってます。担ぐ必要性がそもそもあったのか・・・

で、どうも1979-1980年あたりがマーチングティンパニからPITとしてのティンパニに切り替わる境目の時期だったようです。1980年代に入るとティンパニをフィールドに置いて演奏する団体ばかりとなり、その後シロフォンなどの鍵盤楽器も追随して「PIT」の概念が出来上がります。

日本でPIT楽器の概念が出てくるのはDCIより5年くらい遅れた1984年あたりからとなります。それまでは日本のマーチングでティンパニは担いで演奏することはなかったはず・・・と思って調べてみたら、日本でも事例がありました!

天理教校です。

調べてみたらこの1982-83年と、1981-82年のシーズンにマーチングティンパニが3名居たことが確認出来ました。画質が悪くて分かりづらいけど、3:40あたりに3名見えますし、4:30あたりで1名手回ししているのが見えますよね。他にも事例をご存じの方は教えてくださるとうれしいです。

手回し型のティンパニは小型ならまだしも大型のものは1人で担ぐのは辛いものがあります。ケトルだけでなく三本足も決して軽くはありません。あんなの担いで歩いてたら体壊します。そいえばマーチングシロフォンも1980年代までは20kg超えていたのが当たり前だったようですね。昔のマーチングパーカッションは、体に過大な負荷をかけるものが多かったです。

マーチングティンパニは、PIT楽器の概念が無い頃に少しでもショーに音楽性を増やすための無茶な発想の遺物としてひっそりと扱われることでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?