認定スクラムマスター(CSM)取りました

2021年4月17-18日に認定スクラムマスター(CSM)の研修を受講し、認定取得しました。

1.認定取得の動機

一応、前職で一時期(2016-2017年頃)アジャイル型のプロジェクトに参画させてもらっていたこともあり、ある程度アジャイルとは何ぞやというのは知っていました。ただ近年の動向はほぼ把握してませんでした。

で、私と同じ時期に(2021年3月)今の会社に入社した同僚がアジャイル型のプロジェクトに参画して、会議などで出てくる用語が分かんない、これどうすればいいの?という報告や相談をちらほら聞き、アドバイスする機会が何回かありました。

私自身は今の会社でモロにWaterFall型のプロジェクトに配属されましたが、上述のような人達にアドバイスするにあたって、単に経験はあるけど無免許状態の人がやるよりも、何か認定があった方が説得力もあってよいだろうと思ったのが認定取得の動機でした。

2.受講した研修

これです。Joe Justiceさんの研修です。

アジャイル関連の資格は前職でやってた時も多少興味がありましたが、前職に当時アジャイル関連の資格取得補助がなかったことと、費用が30万前後とかなり高額だったため、受講を躊躇したまま今に至ってました。

現職もアジャイル関連の資格取得補助は現時点でありませんが、費用が税込み16万と以前のほぼ半額。前職の退職金が入っていたのでそれを投入する形で申し込みました。

同じJoe Justiceの研修でもコロナ禍前は22万とかしていたのですが、コロナ禍で日本に来れなくなり、Joeの飛行機代+宿泊代を費用に上乗せしなくても良くなったのと、あとは斡旋企業による違いですかね、安くなったのは。

3.研修の内容

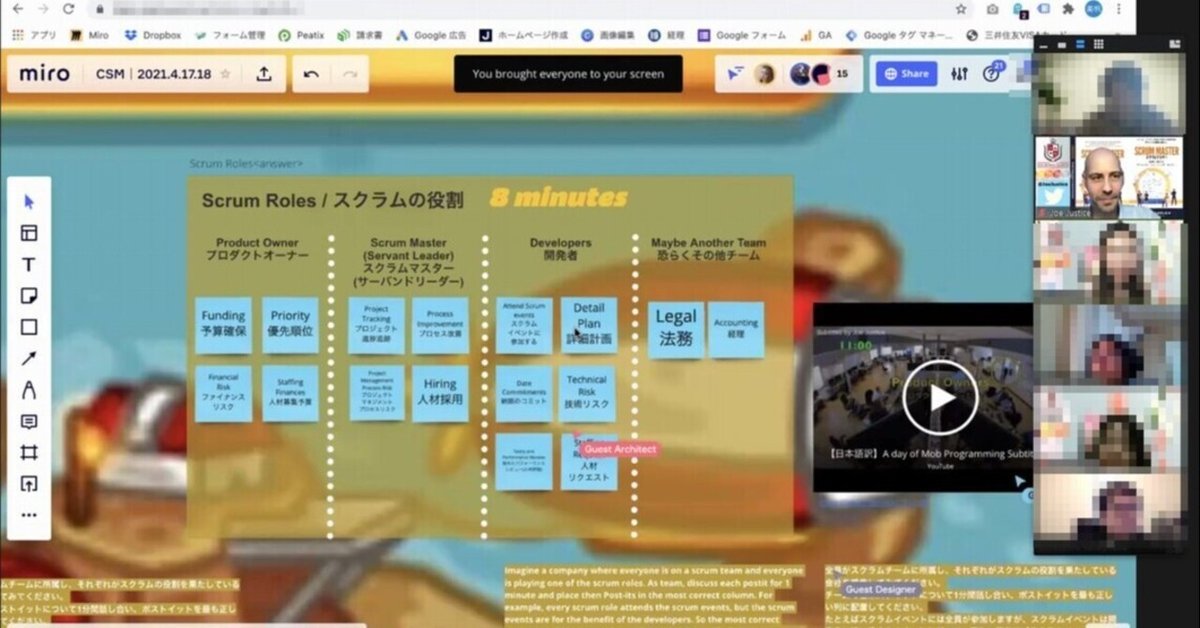

ZOOMとMiro(Chrome)とYoutubeを活用したオンライン形式です。

内容は昨年11月にこちらの方が受講された内容とほぼ同じです。

上記ブログとの差異は以下の通り。

①Miroボードのフォーマットが多少異なる

②「スクラムイベントと関係するメンバー、アウトプットについて」のところで、カレンダーの概念がない

③2日目の「プロダクト製作体験」のボードのフォーマットが改訂

①は研修やるたびに改善しているそうなのでそりゃそうですね、と。

②は研修を何度もやっていく中で削られていった要素なんでしょうね。

③は、今回はこんな感じでした。

「ユーザーストーリー」の部分がプロダクトバックログとスプリントバックログに変わり、「サイズの見積もり」が無くなってますね。プロダクトバックログも、作りたいものだけを簡単に書き、ユーザーストーリーによくある「それは●●のため」という細かい目的記述は今回ありませんでした。

これは、今回はスクラムマスター研修でありプロダクトオーナー(PO)研修ではないので、PO色を弱めるように改定したのかな、と思います。ただ1日目にサイズ見積の演習をやっていたので、それが復習できないどうなのかな?とは思いますが。

ちなみに私が居たチームが作ったのは即席ビンゴゲームでした。

初日も2日目も、スクラムとはなんぞや、アジャイルとはなんぞや、という「入門的な説諭」はほとんどなく、アジャイル未経験者にとっては正直とっつき辛い点が多々あったかと思います。演習チームはアジャイル経験者と未経験者を数名ずつ配置するようにしていたっぽいので、経験者の人が未経験者を引っ張っていくのを半ば前提としているのでしょう。

実際私の居るチームも経験者2名・未経験者2名という構成だったので、チームをファシリテートしていく立場に図らずもなりました。本来そう言うキャラではないのですけどね。

4.認定試験について

近日中に試験案内メールが来るとの話でしたが即日来たので、18日の夜にスクラムガイドを一周した上で臨みました。

スクラムガイドなどの参考資料を見ながら受験することが可能でしたが、1時間で50問と言うのは意外と「参考資料を見ながら」でも時間が押し気味でした。日本語の問題文が前評判通りところどころ意味不明なこともあり一層きつかったです。

それでも何とか合格点以上となり、めでたく認定いただきました。

なお研修中に試験対策の話は2問分しか出ませんでした。うち1問は試験に出ても来なかったので、役に立ったのは1問分です。この研修だけで試験に合格することはないと断言します。スクラムガイド熟読必須。

5.印象に残ったこと

1)「準備完了」と「完成」の定義は重要

これがないとバックログをDoneにする基準が分からなくなり、結果として成果が分からなくなるので、定義一番最初に決めて、常にボードに貼り付けておくべし!とJoeは言っていました。そりゃそうよね。

2)「サーバントリーダーシップ」の話が無かった

意外だったのはこのフレーズがJoeから一度も出てこなかったことです。何故だろう?単に漏れてた?と思ったのですが、よくよく見たらスクラムガイド2020年版では「サーバンドリーダー」から「真のリーダー」にフレーズが変わっていたのですね。「自己組織型」も「自己管理型」に変わっていますし、スクラムマスターに求められるリーダー像が以前の「後方支援一辺倒型」とは少し変わっていることを示唆しています。

なお、「リーダーシップについて学びたいのならそちらのコースもあるのでそれを受けてください」とのことでした。つまりこのCSM研修ではスクラムマスターとしてのマインドセットは範囲外。今後受ける方は要注意です。

3)個人的に聞いた質疑応答

Miroボード上や講義の中で質問が出来たので、欧米でのアジャイルの実態をいくつか聞いてみました。

①トップパフォーマーを他所に流出させない仕組み

シリコンバレーでは、チームのメンバー同士で評価することによってトップパフォーマーの評価と報酬を上げることによって実現しているとのこと。日本だとあまり馴染みが無いかな。

②アジャイルチームの契約期間

米国では「内製」が多いという話だけど、実際はアジャイルのためのチームが企業と契約して開発することが多いです。契約期間は以前はクオーター単位(3か月)が主流でしたが、今は1年単位が主流とのこと。ただし新規のチームでまだ受け入れ企業側からの信頼が無い場合はクオーター単位の契約から始めていることが多いそうです。

③米国の官公庁におけるアジャイル浸透度

例のCOCOAがあんなテイタラクになったのを紹介しつつ、米国の官公庁ではどれくらいアジャイルが浸透しているんですかねー、と聞いてみました。

回答は簡潔。「すべての政府組織で、アジャイルプロジェクトを行うことが義務付けられている」。日本とは根本的に違いますね。

あと「(COCOAのように)テストが無いアジャイルはアジャイルと呼ばない」と強く言っていました。日本だとテストを後回しにする事案が出てきがちなんですよね・・・。

6.感想

やや薄味で受講者の中に混ざっている「経験者の支援を頼りにした構成」というのは否めませんでしたが、過去の経験を元に再学習するという意味では良かったかなと思います。特にプロダクト製作演習ではスプリントレビューを楽しくやることが出来ましたが、「スプリントレビューはエキサイティングなイベントであるべし」という、スクラムの基本的なところも再学習出来たのは良かったです。

先述のブログの方も仰ってましたが、ZOOM研修なので休憩時間に他の受講者の方との交流が出来ず、研修が終わったらそれっきりになってしまったのが勿体なかったです。

とは言えこれでCSM取れましたし、CSMを維持するために一定のアジャイル関連活動も必須になったこともあり、社内にあるアジャイルコミュニティに入って課外活動の一環でアジャイル関連活動を行うことになりました。

またRSGTとかAgile Japanとか行くようになるのかなー。

おしまい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?