【肩甲骨】角、辺、面、そして突起を把握せよ!

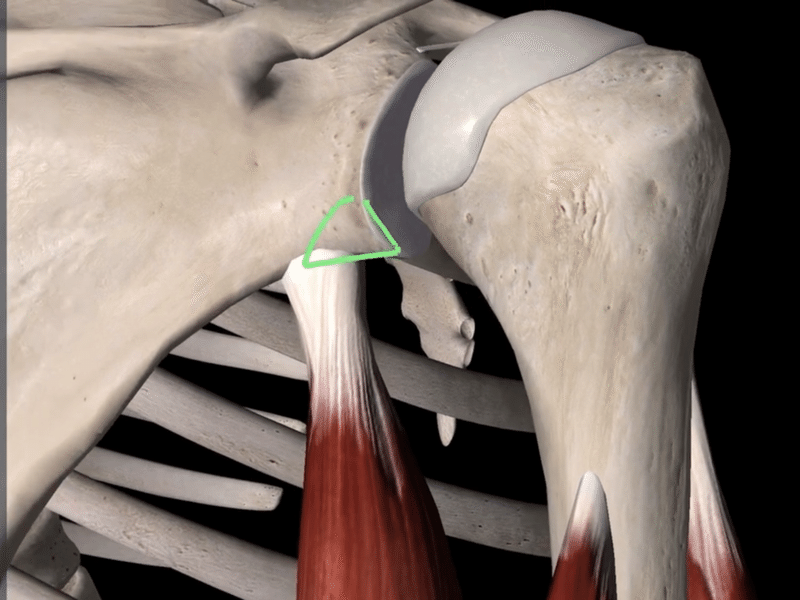

肩の上肢帯をつくる骨である肩甲骨。

この肩甲骨は、扁平で大きい三角形の骨です。

平たい三角形ですから、3つの角と、3つの辺縁、そして2つの面を持ちます。

3つの角は、外側角、上角、下角とよばれます。

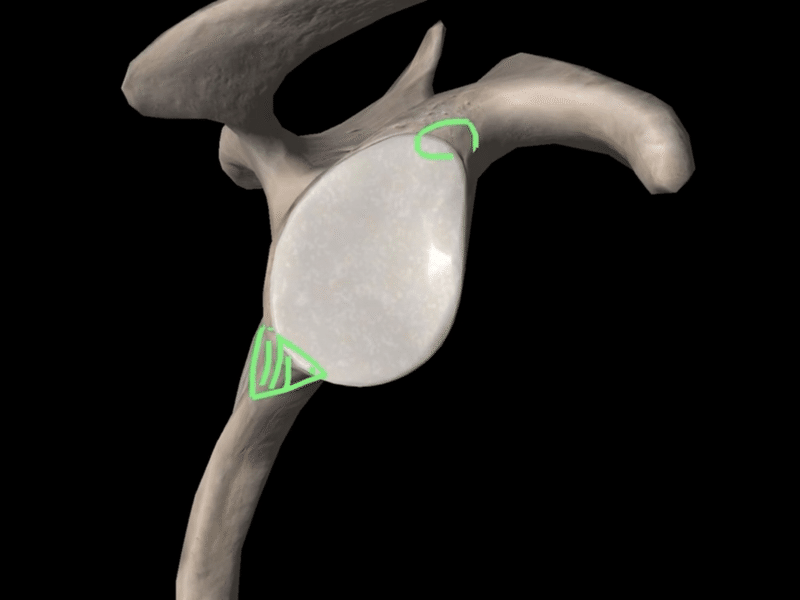

このうち、外側角には、浅い窪みであり「コンマ」の形をした関節窩があります。

これ不思議な形をしていますよね。

辺縁の一ヶ所にくびれが出来て、「コンマ」のような形になっています。

こういう形になっているのには、実は骨端線の位置が関係しています。

子供から大人になるにかけて、骨は成長していきますが、骨が成長するための軟骨細胞があるのが骨端線の部分です。

肩甲骨の場合、子供の頃は関節窩の上3分の1くらいのところに骨端線があるんです。

そのなごりとして、関節窩のこの部分がくびれて、「コンマ」のような形になるんです。

そして、この関節窩が、上腕骨の骨頭と関節して、肩関節をつくっています。

関節窩の下にある三角形の部分は、表面がややザラザラとしていて、ここに上腕三頭筋の長頭が付着します。

ここを関節下結節といいます。

筋の付着部として骨表面が特徴的な形状になっているんです。

一方、関節窩の上にある関節上結節とよばれる部分は上腕二頭筋の長頭が付着するのですが、これは関節下結節ほどは目立ちません。

個体によっては、あんまりはっきりしません。

というのも、上腕二頭筋長頭腱というのは、関節包に連続していく線維も多く、全ての線維が骨に付着するわけではないんです。

だから、同じ「結節」と名がついていても、関節下結節ははっきりした構造であるのに対し、関節上結節はあまり目立たない構造なんです。

さて、平たい三角形の肩甲骨、その3つの辺縁は、それぞれ上縁、外側縁、内側縁とよばれます。

この辺縁は、厚みが結構違う、というのが特徴的です。

外側縁はかなり厚くなっています。これは、ここに多くの筋が付着するからです。

それに対し、内側縁と上縁の大部分は薄くて尖っています。

肩甲骨の2つの面は、肋骨に面している方が肋骨面、背中側を向いている方が背側面とよばれます。

肋骨面は全体としてくぼんでいまして、特別目立った構造はありません。

それに対し、背側面には特別な構造物が不随しています。

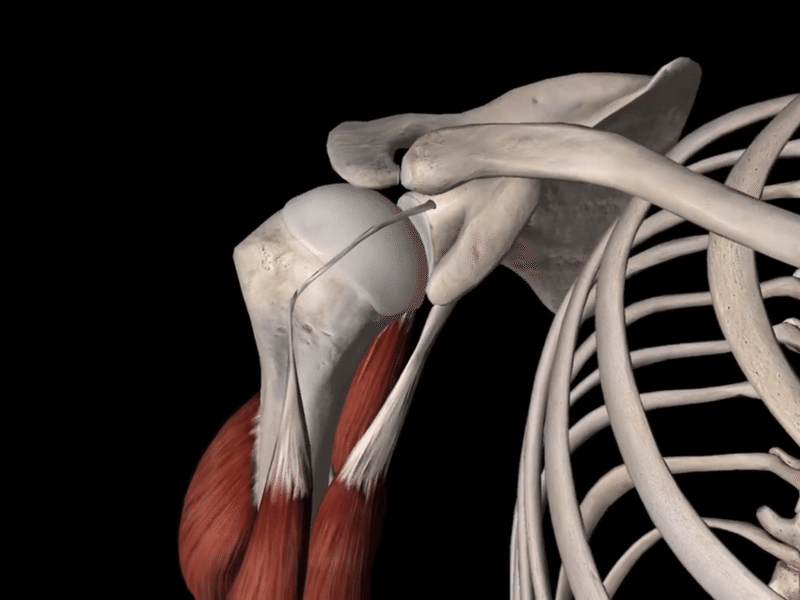

そう、肩甲骨には3つの特徴的な突起があるんです。

肩甲骨の後ろ側に飛び出している肩甲棘、肩のみねと書いて肩峰、そしてカラスのクチバシのような形をした烏口突起です。

これら3つの突起を把握すれば、肩甲骨の形がかなり具体的にイメージできると思います。

まず、肩甲骨の背側面にある大きな突起が肩甲棘です。

この肩甲棘は、進化の過程で、哺乳類になってからできた構造です。

この肩甲棘によって、肩甲骨の背側面は、棘上窩と棘下窩に分けられます。

そして、肩甲棘は前外側方向へ跳び出ています。

この突起が肩峰です。

肩峰は肩関節の上にかぶさり、その末端は鎖骨と関節します。

最後にもう一つ、肩峰の少し下、肩甲骨の上縁にある突起が烏口突起です。

烏口突起は、進化の過程ではもともと独立した骨でしたが、ヒトではこのように肩甲骨と一体となっています。

烏口突起は前外側に向かってカギ形に突出し、鎖骨の外側部の下面と関節しています。

これら肩峰や烏口突起といった突起は、体表から触知することができます。

みなさんぜひご自身の体で、肩峰や烏口突起を触ってみてください。

以上、肩甲骨の解剖について解説でした。

動画はこちら👇

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?