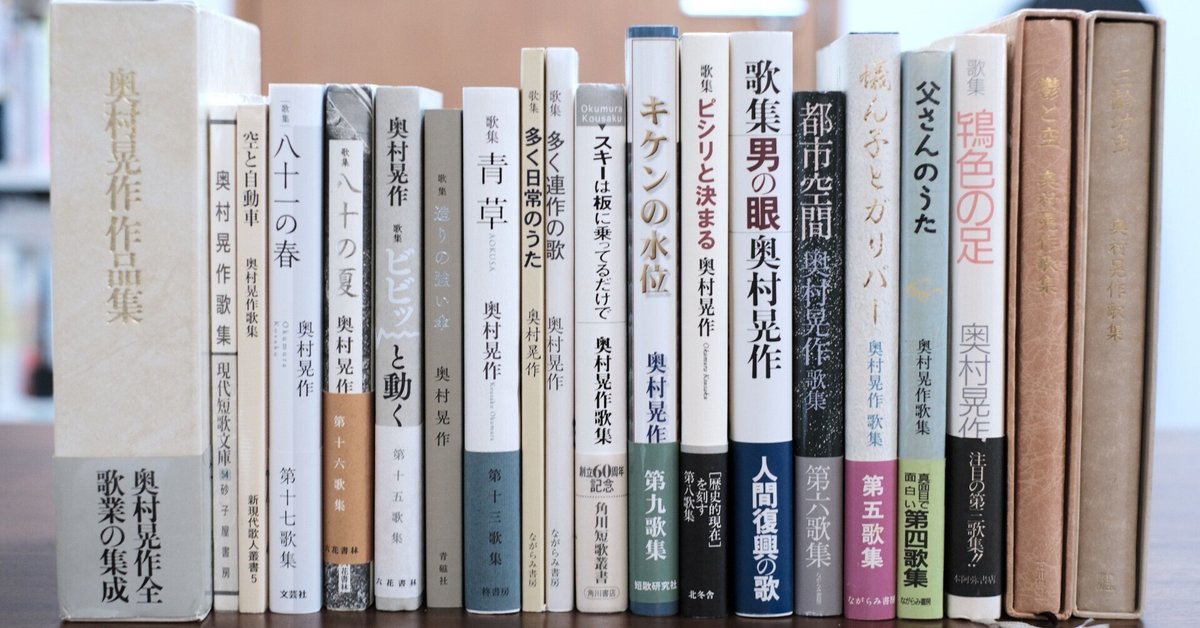

第三歌集『鴇色の足』 奥村晃作鑑賞【前半】

現代ただごと歌の提唱者として著名な歌人、奥村晃作の歌集を第一歌集から鑑賞。第一歌集『三齢幼虫』、第二歌集、『鬱と空』に続き、今回は第三歌集の『鴇色の足』から引いていきます。

(奥村晃作氏の紹介はこちらをご参照)

第三歌集『鴇色の足』 本阿弥書店 昭和62年

昭和五十七年(1982年)

達磨売の親子

何となく皆が行くから元日の神社に詣づ家族四人で

江ノ島

水中のプランクトンの衰へて底まで碧く澄む冬の海

海水は液体なれば岩の間の隈々を充たす寄せ来し波の

大島の椿油

髪の毛にをりをり塗り込む大島の椿油は純植物性

犬と自動車

犬はいつもはつらつとしてよろこびにからだふるはす凄き生きもの

にんげんの都合で黙れと叱るけど犬は犬として鳴き止まぬなり

鷲の首

風少し冷たけれども陽のぬくく百パーセント青き空なり

蝕進む月

ムスメと妻あかき月見ずに寝て過ごすそれはそれでよし蝕進む月

ムスメ

おばさんの如く大きなからだしてわれに笑みかける路に会ひし子

一切無所有の生

イヌネコと蔑して言ふがイヌネコは一切無所有の生を完うす

梅雨の頃

唐辛子浮けるが如く水面に幼緋鯉のちりちり浮かぶ

家は音の函

中心が真上を過ぎてゆく如く台風の風に家は音の函

帰省

カステラを詰めたる重き箱一つ右手に持ちて列車に向ふ

砲弾のごと

砲弾のごと水中を突き進むあざらしは鰭を体に収めて

性

歌に茂吉が「ぶちのめすべし」と叫びたる性衝動のはげしきろかも

碁会所

毎晩の時間のぜんぶを碁会所で費す人の碁生活よし

碁会所のしくみの闇に片足を入れて碁を打つ勤がへりに

ミツビシのボールペン

窓ふきを終へしムスメが見よといふ透明に透くガラスの板を

ボールペンはミツビシがよくミツビシのボールペン買ひに文具店に行く

昭和五十八年(1983年)

一月の歌

掌を滑りタイルを打ちて己れ跳び身を隠したり固き石鹸

都市に棲む犬たち

犬の話やめろと叔父は叔母に言ひ椅子より立ちて室を出てゆく

紐切りて走りし犬が雌犬のからだ抑へて交尾を始む

数日をなきてくるひてもの食べず性衝動をやり過ごす犬

試験開始のチャイム

黒板は子らに拭かせて白き塵舞ひ静まるを廊下にて待つ

夏期休暇

不思議なり千の音符のただ一つ弾きちがへてもへんな音がす

盆を持つ少女寄り来てテーブルにコーヒーを置き伝票を置く

身の丈の二倍の白きパン屑を口に掴みて蟻は走りゆく

咥へ来しトンボ羽ごと押し詰めぬ親燕は子の大きな口に

脳血栓の宮先生が懸命に語る言の葉の意味は聴きとれず

高二修学旅行

宙を飛ぶジャンボ旅客機劇場が観客詰めて飛びゆく如し

ジャンボ機が大地を打ちて走るとき歓声を上げ手を叩く子ら

*****

面白く、むやみに面白く、やがてもの悲しい歌

現代との、社会との違和、そして自分自身への抵抗を独得な方法と文体で歌い続ける奥村晃作の歌は、理屈抜きに面白い。そしてやるせなく悲しい想いを読者の胸中に呼び起こす。

『鴇色の足』前半から31首引いた。

同歌集は奥村晃作氏が46歳から49歳までの4年間の作が収められている。

本の末尾のあとがきでは「あとがきーわたしの歌の立場ー」として、貴重なオクムラ短歌の表現姿勢、〈ただごと歌〉のコンセプトが語られており、こちらは次回引用して紹介したいと思う。

今回の『鴇色の足』前半鑑賞では、かの有名な、そして私が奥村氏のファンになるきっかけにもなった犬の歌やギターの歌、ミツビシのボールペンの歌が登場した。

犬はいつもはつらつとしてよろこびにからだふるはす凄き生きもの

不思議なり千の音符のただ一つ弾きちがへてもへんな音がす

ボールペンはミツビシがよくミツビシのボールペン買ひに文具店に行く

犬は度を超えた従順さを持つ驚異の対象である。その驚きが素直に、的確に詠まれている。私も犬は好きだが犬にはなれないと改めて思う。

奥村氏の目は鋭く、細かい。

対象者の状況を最もよく示す“ディテール”を抜き取って歌にしてしまう。そのディテールがあまりにも研ぎ澄まされていて、ときに鑑賞者は気恥ずかしさを感じてしまうほど。

紐切りて走りし犬が雌犬のからだ抑へて交尾を始む

犬が逃げ出して雌犬と交尾をしてしまった、という内容が既に面白いのだが、初句の「紐切りて」の具体描写が魅力をエンハンスしている。犬の一心不乱の形相がイメージされる。犬側の立場になってみると「そんな細かいことまで、恥ずかしいから歌わないであげて」と思ってしまう。

時代詠としても貴重だ。当時はまだ、飼い犬が逃げ出して近所の庭に入ってお隣さんの犬を襲ってしまうということもあったのだろう。

デジタル化、バーチャルリアリティ化が進む現代、こういう生の臭みのある“ディテール”はますます見落とされていくし、隠されていくだろう。現代には現代の、拾い集めておかないとならないディテールがあるはずだ。一見習い歌人としてそんなことを改めて思った。

次回、『鴇色の足』後半に続く。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?