第四歌集『父さんのうた』 奥村晃作鑑賞【前半】

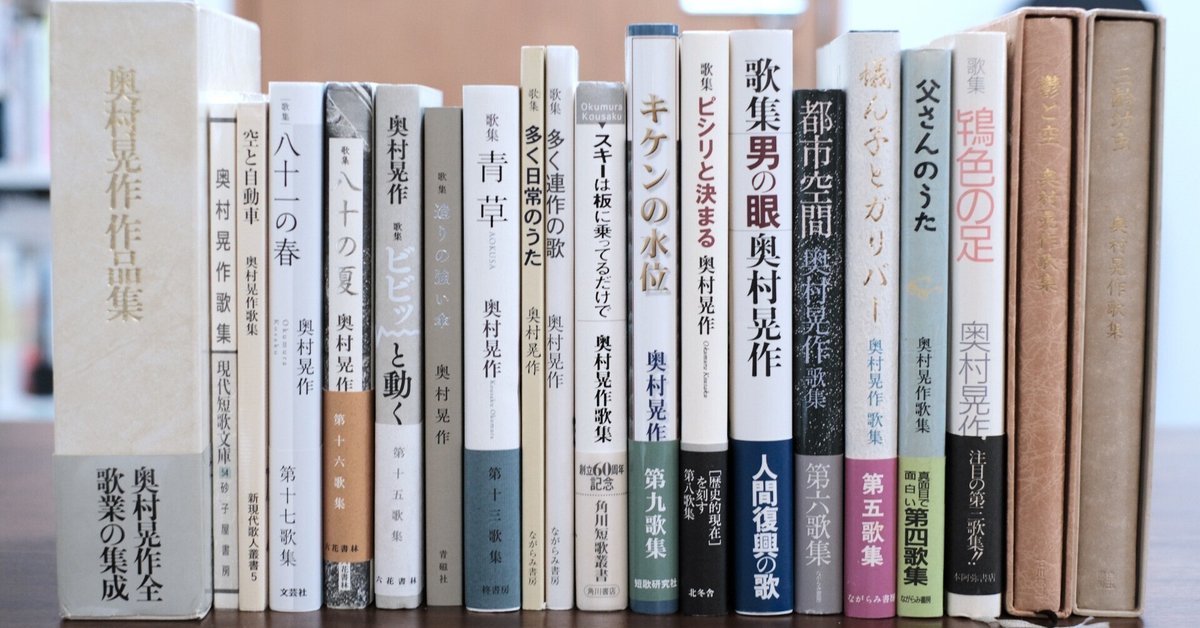

現代ただごと歌の提唱者として著名な歌人、奥村晃作の歌集を第一歌集から鑑賞。第一歌集『三齢幼虫』、第二歌集、『鬱と空』、第三歌集の『鴇色の足』を読んでまいりました。

今回は第四歌集『父さんのうた』前半から引いていきます。

(奥村晃作氏の紹介はこちらをご参照)

これまでの記事はマガジン「歌人 奥村晃作の作品を読む」をご参照ください。

第四歌集『父さんのうた』ながらみ書房 平成3年

昭和六十一年(1986年)

投げられし石かそのまま閉されて厚き氷に締められてをり

信号が赤なれば待つ連れ犬もからだおどおどとふるはせて待つ

近付きて電車が来れば向かひなるホームの人ら前へ踏み出す

あの鶏はなぜいつ来ても公園を庭の如くに歩いてゐるか

さんざんに踏まれて平たき吸殻が路上に在りてわれも踏みたり

鬱界の王たるわれはうつぼつと激つ心をもて余し臥す

夏なれば夏らしく朝から暑くなれ張り出せよ来いよ太平洋高気圧

バーベキュー焼けるにほひの肉の香が磯の香を圧してかぐはし

一日の陽灼けが因の水疱を腕に持てる車中の父さん

次々と自動車行かせこのバスは己のいまの速度を保つ

運転手一人の判断でバスはいま追越車線に入りて行くなり

休憩の十五分間五平餅食べ終へて無料の熱き茶すする

乗り合はすバスの人らは一人一人目的地持つ、考へを持つ

単純なチャチャチャの曲が体内に流れ来ひとり街に歩けば

飼主が勝手に捲きし布付けて十一月の道を行く犬

鉄板に余熱もつ師の御骨いま最後の物と箸もて摑む

いちにんの生のありざま明確にわれに示して師は逝きませり

昭和六十二年(1987年)

オレはいつも御苑の道を歩くとき心奏でて歌人となる

不思議なり黒猫一匹踏切の列車通過を待ちてぞ渡る

空からの水パラパラと落ちて来て走り帰らんとす散歩の犬と

父さんが元気元気に率ゐるは母さんや子らの無言の励まし

一回のオシッコに甕一杯の水流す水洗便所オソロシ

海に来てわれは驚くなぜかくも大量の水ここに在るのかと

池の面はボートの子らでにぎはひて岸の樹陰に真鴨ら坐る

蝉の場合地中の虫の時間まで彼の一生に加算すべきだ

オレよりも遙かに高いところからオレを見おろすひまはりの首

針金は地に帰らんと自らを褐色の厚き銹に変へゆく

立つ人も坐れる人もその場所で運ばれて行く電車の函に

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

『父さんのうた』前半から28首。

言わずと知れた名歌、

運転手一人の判断でバスはいま追越車線に入りて行くなり

が「中央高速バス」という連作に登場。具体的な体験に基づくこの歌は、あたりまえのことを描写した歌でありながら鮮烈な印象を与える。

あたりまえだけど、考えてみれば恐ろしい、凄まじいこと。どきっとさせられる視点。奥村短歌でしばしば出てくる、独特の着眼点を過度にクローズアップさせるという特徴がここでも効いている。“バスはいま”という臨場感あふれるフレーズもぞくぞくする。日本文学全集『近現代詩歌』で穂村弘がこの歌を取り上げており、底深さの読めない水たまりのようだと書いていた。つまり単に運転手をまなざした歌かもしれないが、実はなにか国家のような大きな概念の比喩なのではないかと考えさせられる歌だと。本当にそう思う。具体を置き過ぎていないことが歌にそうした奥行きを持たせているのかなと感じる。

特徴的な言葉遣いに惹きつけられた歌をいくつか。

夏なれば夏らしく朝から暑くなれ張り出せよ来いよ太平洋高気圧

「張り出せよ来いよ」が印象的。太平洋高気圧に対してたきつけるようなメッセージ。

乗り合はすバスの人らは一人一人目的地持つ、考へを持つ

「考へを持つ」という結句が意外で印象的。そう、目的地を持つと共に皆一人一人考えを持って旅に出ているのだ、というあたりまえを味わわせてくれる。

空からの水パラパラと落ちて来て走り帰らんとす散歩の犬と

「パラパラ」の片仮名遣い。これは意外と珍しく、不意打ち感と雨の質感がリアルに伝わってくる。

父さんが元気元気に率ゐるは母さんや子らの無言の励まし

「元気元気に」という表現。これ以上の説明は要らず、この「元気元気に」で父さんの様子がよくイメージできる。無言の励ましという低体温の家族の優しさもリアリティがあってほほえましい。

蝉の場合地中の虫の時間まで彼の一生に加算すべきだ

「蝉の場合」という初句と「加算すべきだ」という結句。謎の力強い提案であり、うっかり納得させられてしまう。蝉を「彼の」と呼んでいて、作者がなぜか蝉に親密な立場に立っているところが面白い。

これぞ「奥村ただごと歌」と感じる歌がたくさん登場した本歌集。

近付きて電車が来れば向かひなるホームの人ら前へ踏み出す

さんざんに踏まれて平たき吸殻が路上に在りてわれも踏みたり

次々と自動車行かせこのバスは己のいまの速度を保つ

立つ人も坐れる人もその場所で運ばれて行く電車の函に

素朴だが、単なる写実とは異なる感慨を受ける。

これらの歌からはドラマティックな体温は感じない代わりに人間社会への冷徹なまなざし、批評性を受け取ることができる。個性・個人よりも集団としての人間社会の真理を素朴な実景描写を通じて歌い上げている。

次回は後半昭和63年〜64年の歌を引いていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?