第四歌集『父さんのうた』 奥村晃作鑑賞【後半】

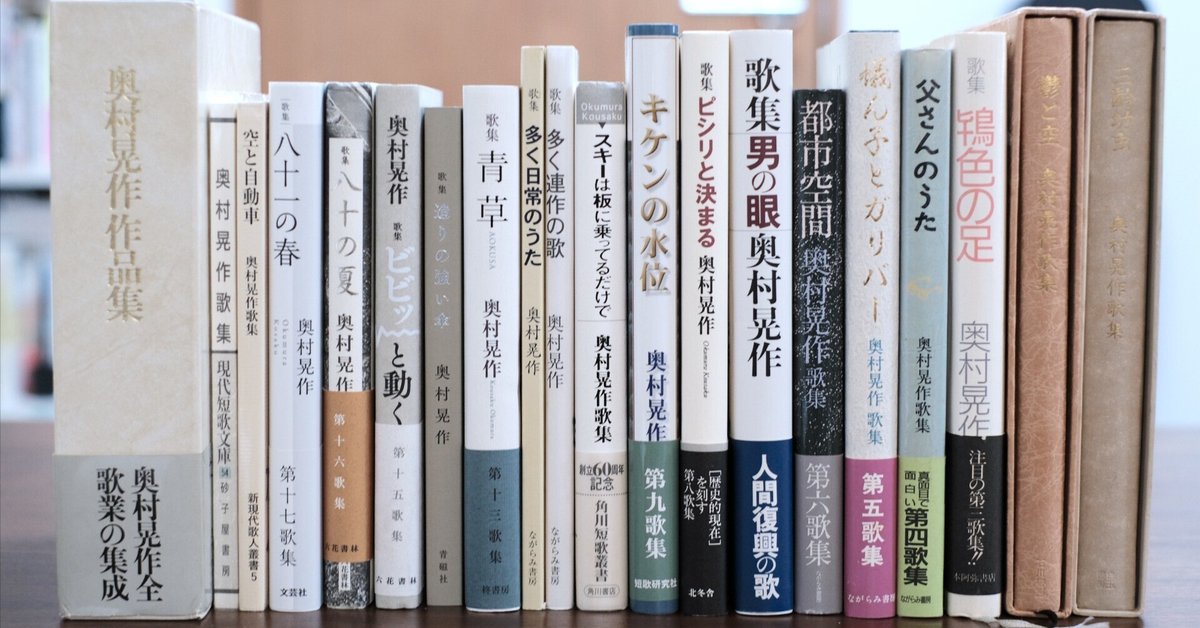

現代ただごと歌の提唱者として著名な歌人、奥村晃作の歌集を第一歌集から鑑賞。第一歌集『三齢幼虫』、第二歌集、『鬱と空』、第三歌集の『鴇色の足』を読んでまいりました。

前回に引き続き、第四歌集『父さんのうた』後半から好きな歌を引いていきます。(奥村晃作氏の紹介はこちらをご参照)

これまでの記事はマガジン「歌人 奥村晃作の作品を読む」をご参照ください。

第四歌集『父さんのうた』ながらみ書房 平成3年

昭和六十三年(1988年)

全身を震はせておびえ鳴く犬を彼の望みの玄関に入れぬ

端的に言ふなら犬はぬかるみの水を飲みわれはその水を飲まぬ

十個ある炉のうち五個はその前の机に写真立つ改まつた顔の

一時間二十分後に炉から出た義明叔父は山なす白骨

準家族といふべき犬が虚空に大声を上げ、そののち止みぬ

妻おしるこ吾ところてんを注文す三溪園内茶店に憩ひて

水さへも飲まずにわれを見つめゐしプッキーは別れを告げてゐたのだ

「もういいからあつちへ行け」と追ひ立てき首抱きしめてやればよかつた

闇の中緑の瞳をば光らせてわれをみつめゐき庭に立つたまま

平成元年(1989年)

結局は傘は傘にて傘以上の傘はいまだに発明されず

三センチほどの段差にけつまづき一瞬飛び跳ねてバランスを得つ

たちまちに面変りゆく梟の取りし鼠を食ふいまの顔

タンポポの黄の花笑ふ顔なれば踏まずに歩く草萌える土手

女の子といふだけでなぜ髪伸ばし赤いリボンで装ふか女児

雷が鳴りなるほどと納得す本日朝からのへんなお天気

梅雨明けのその日の朝は爽やかな冷気降りくる関東の空

女児たちは可愛ゆしことにゴムひもを脚で素早く踏みまたぐ時

歯止めをば失ひて乱開発が東京の地形くまなく壊す

ゴキブリも滅びるだらう清潔な無菌空間を資本は望み

現代の魔女現はれよエコロジカル・システム壊す資本を呪ひ

家事・育児・セックス男も頒ちなす〈新しい社会〉創りゆくべし

しこを踏む如くに枝を足で踏む鴉が散らす銀杏の黄の葉

黒髪をナガアーク伸ばす母と行く幼なも黒髪ナガアーク伸ばす

可愛いからセクシーだから出づつぱる歌手の時代の終りなるべし

人々が目覚めて自民独裁の壊滅の日のいよいよ迫る

世界資本主義、政府自民党、巨大企業マンモスの如斃れてゆけよ

***

『父さんのうた』後半から26首引きました。

あとがきでは、作品に通底している根っこの世界観について述べられており、

(前略)ドン・キホーテにはとても及ばぬが、わたしには根強いこだわりや思い込みがある。世界観にしても一つを信奉して、揺らぐことがない。その世界観は集を底流・貫通しているであろうが、集の末尾に到って多面的に露呈した。苦吟・苦慮の時代であったが、作品を矯めることを得、集の刊行に踏み切った。

多面的な現われ、と記したが、その根は一つ。近代のシステム即ち資本主義の解体・衰滅とそれにとって替わる新しいシステムの希求・実現・達成である。

二十一世紀が迫り、転換・移行の潮流はいまや激流をなし、日に日にその速さを増している。(後略)

今回は多様なシーンの歌がある中で、特にこうした奥村作品に通底する価値観を感じた歌を選んだ。

昭和が終わり平成を迎える時代に詠まれた歌たち。

後半は、資本主義が覆いつくす社会への違和感や、ジェンダー観の変化について、時代の空気と共に作者の思想が歌われている。

フェミニズム、女性についての歌は独特な視点や言葉の斡旋が印象的。男性が女性を表現することが、今はなかなかセンシティブに注目されてしまう時代ではあるが、当時を生きた作者の目に映った女性像は時代を刻むという意味でも、客観的な女性の認識としても面白く、貴重に感じる。余計な装飾や比喩のない“ただごと歌”だからこそ成せることかもしれない。

前半、奥村家の愛犬プッキーの歌がたくさん出てくる。

人間と犬との絶妙な距離感を思わせる歌が好きだった。犬は犬であり人間とは違う。その線は踏み越えさせない。けれども“準家族”として深い愛情をそそいでいる。この距離感と愛情を含んだ、冷たくもあたたかな歌い口、そして本歌集では決定的な出来事も重なり、涙ぐみながら読んでしまった。

次回は第五歌集『蟻ん子とガリバー』をご紹介します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?