第八歌集『ピシリと決まる』奥村晃作鑑賞

「現代ただごと歌」の提唱者である歌人 奥村晃作の全歌集を読んでいきます。(奥村晃作氏の紹介はこちらをご参照)

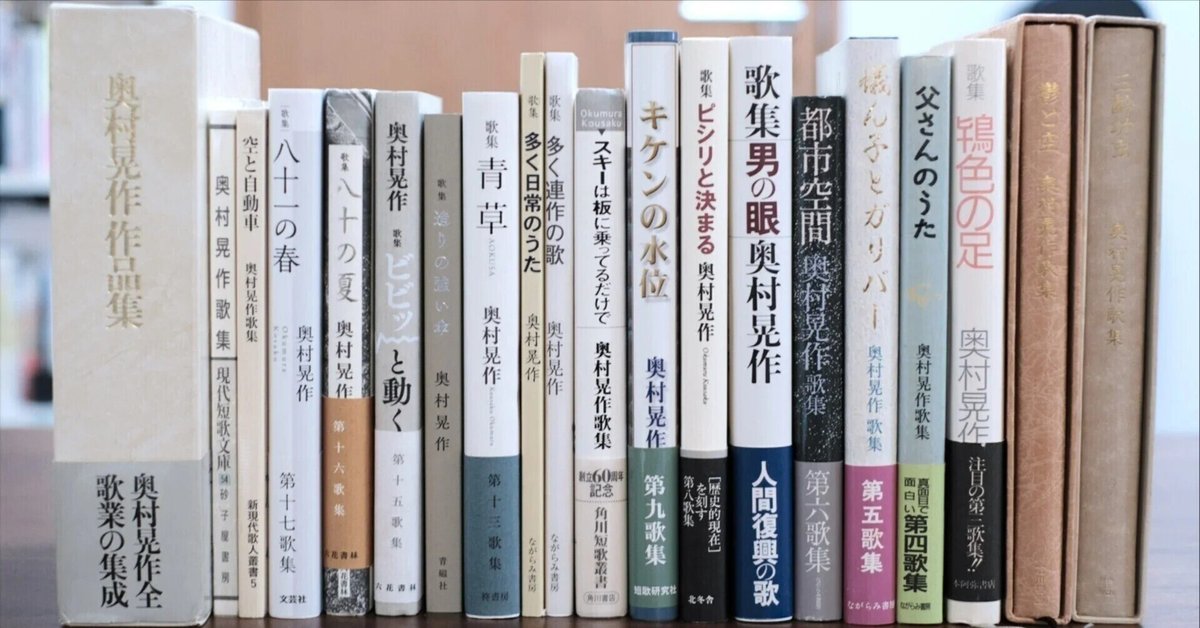

第一歌集『三齢幼虫』、第二歌集、『鬱と空』、第三歌集の『鴇色の足』、第四歌集『父さんのうた』、第五歌集『蟻ん子とガリバー』、第六歌集『都市空間』、第七歌集『男の眼』までを読んできました。

今回は、第八歌集『ピシリと決まる』です。

これまでの記事はマガジン「歌人 奥村晃作の作品を読む」をご参照ください。

++++++++++++++++++++++++++++++++++

今回より、私の特に好きな歌、奥村晃作の特長の出ていると思われる歌を歌集全体から代表して7首選び、コメントをしていく方式をとっていきます。

奥村晃作 第八歌集『ピシリと決まる』

何がなんでも乗らねばならぬ人たちが乗り込むまでを見て道に立つ

乗り合いバスか電車か、乗り物の具体的な説明はないが、何としてでもこの乗り物に乗りたいという人々の押し合いへし合いの様子が目に浮かぶ。これは中国旅行の連作の一首なので実景だ。私も途上国でこのような風景を見たことがある。ドアや窓から溢れんばかりの人。車の屋根に乗っちゃってることもある。この歌はあえて乗り物や人間たちの具体描写を省き、「何がなんでも乗らねばならぬ人たちが乗り込むまで」という言い方をして、読み手の想像を掻き立てる。作者はそれを傍から見ていて、あっけに取られて道に突っ立っているようだ。「乗り込むまで」というのが面白い。はみ出てあきらめた人もいたかもしれないが、概ね必死に押したり工夫したりして乗り込んだのだ。作者はそのしっちゃかめっちゃかな争いからは少し距離をおいた道に立っていて、珍しいものを見るような目(おそらく子どものようなピュアな目をしていただろう)でその必死な人間たちを目撃した。その感動を一首にまとめている。

この歌が奥深いのは、具体情報を減らしたことで、歌は中国旅行の実景から飛び立っていき、競争社会の座席争いのような、人々の普遍的な葛藤を描き出す。そしてその争いから離脱している作者の実存も見えてくる。「何がなんでも乗らねばならぬ」、その競争に自分は参加していないし、そもそもその競争がなんなのかわからない、といった素朴な佇まい。ゲームのルールに乗っかれない疎外感、不思議さ、滑稽さ、そんな感慨が伝わってくる一首だ。

中国語分からぬわれは曖昧に頷き笑みてその場を過ごす

同じく中国旅行中の一首。これ以上でもこれ以下でもないほどに的確な歌。お土産屋さんか屋台の人か。ガイドするよと言われているのか、何か積極的な感じの人にアピールされている状況を想像する。いずれにせよ、何言ってるかわかんないけどこの場を穏便に済ませたいときのやむを得ない「困り笑顔」というのは笑いをそそられる。

ボクの知るかぎりの操作尽くしても消えない〝線〟が不気味に迫る

この歌もおそらく日常生活における実景なのだろうが、具体が省かれていることで何とも奇妙な一首となっている。消えない“線”とは一体何なのか。それが不気味に迫ってくるとはどういう状況なのか。身も蓋もない読みだが、実際にはパソコンで何かWordやブログ制作などをしている過程でどうしても消せない線が出てきてしまい、それがずっと付いてくる、単にそういう歌なのかもしれない。

ただ、「“線”が不気味に迫る」、これだけで何とも言えない恐ろしさがある。その不思議な感じに心が留まる。上の句の「操作」という言葉の使用。単に「手を尽くしても」でもよかったと思うがそうではなく「操作尽くしても」であることによって、何らかの機械をいじっていることがわかる。しかしどうしても消せない、お手上げ状態のところに“線”が迫ってくる。

書きながら気がついた。迫りくるおそろしい“線”。放射線。原子力発電所の操作パネル。それが制御不能になって大事故になったチェルノブイリ原発を以前見学した。そのイメージが無意識下で重なったようだ。

「操作」という言葉を使うことで人間の傲慢さや無力感が強調されている。そしてそれに対して“線”というシンプルな語が効いている。ボーダーラインとか他の語だったら違っただろう。“線”だからこんなに怖かったのだろう。

「出られる」は四音にして「出れる」だと三音だからピシリと決まる

表題歌の一首。定形遵守、フォルムを重んじる奥村の短歌観が表された一首である。ら抜き言葉であろうと、フォルムを守るためならあり。同歌集の他の歌でも

「起きられる」より「起きれる」が自然体の表現なればかまわず使う

という歌もあり、正しい文法よりも自然体でアクチュアルな表現であれば迷わず使うとのスタンスだ。本書のあとがきにもあるように、奥村は「感動に立脚せよ」、そして「的確の表現を追求せよ」と述べている。動き出した状態にある心=情のまったき表現をを目指すこと。そしてそれはアプリオリに、イデア的に決まっているという。まさに「ピシリと決まる」、まったき表現を見つけ出すまで、最適な言葉を追求せよということだ。その通り、短歌は歌だ。文法の正しさよりも表現が優先されるべきだろう。

結局は一人ぼっちのボクだから顔ぶら下げてそのままに行け

顔って上に付いているものなのにこの歌では「ぶら下げて」とある。この絶妙な言葉のズレがこの歌の魅力だろう。リズミカルなのも潔い感じ。「結局は一人ぼっちのボク」、ちょっと幼稚な言い方が軽やかで深刻になりすぎていないのがよい。「ぶら下げる」には“放っておく”、"そのままにしておく”というニュアンスがあるだろう。かっこつけるでも隠すでもなく、ありのままの看板として顔をぶら下げてそのまま行くのだ。結局一人ぼっちなんだから誰に気を使うこともない。誰もが結局は一人ぼっち。ときにはこんな歌に励まされて顔を上げて一歩一歩生きていくのもいいだろう。

転倒の瞬間ダメかと思ったが打つべき箇所を打って立ち上がる

この歌は「ダメかと思ったが」のあとてっきり助かるのかと思いきや打つべき箇所を打った上で立ち上がる点に注目だろう。我々はいつだって物事を過大にあるいは過小に評価してしまいがちである。特にネガティブなことに関してはゼロヒャク思考になって、もうダメだとか思ってしまう。しかし実際にはそれなりの適度なダメージを受けて再び立ち上がることになるのだ。この歌はそんな真理を捉えている。すっかり助かるのでも、破滅するのでもない。大抵のことはそれなりの結果が起きて、結局私達は受け入れ、立ち上がることができるのだ。

静かに自分を見つめていると感情は刻々変わる今少しハイ

連作のタイトルは、この一首から取った「今少しハイ」。七音ぴったりのまさにピシリと決まった結句。なんとなく景気よいこの結句に心惹かれた。初句が八音とかなり字余だが、二句目以降は定形。滑り出しは不安定で徐々に整っていく、座禅の様子を歌にしているようだ。ひとつひとつ自分の感情を点検していくうちに安定を得て、最後に少しハイになる。心が不安定なときに思い出したい一首。

**********

次回は第九歌集『キケンの水位』です。お楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?