第五歌集『蟻ん子とガリバー』奥村晃作鑑賞後編

現代ただごと歌の提唱者として著名な歌人、奥村晃作の歌集を第一歌集から鑑賞しています。(奥村晃作氏の紹介はこちらをご参照)

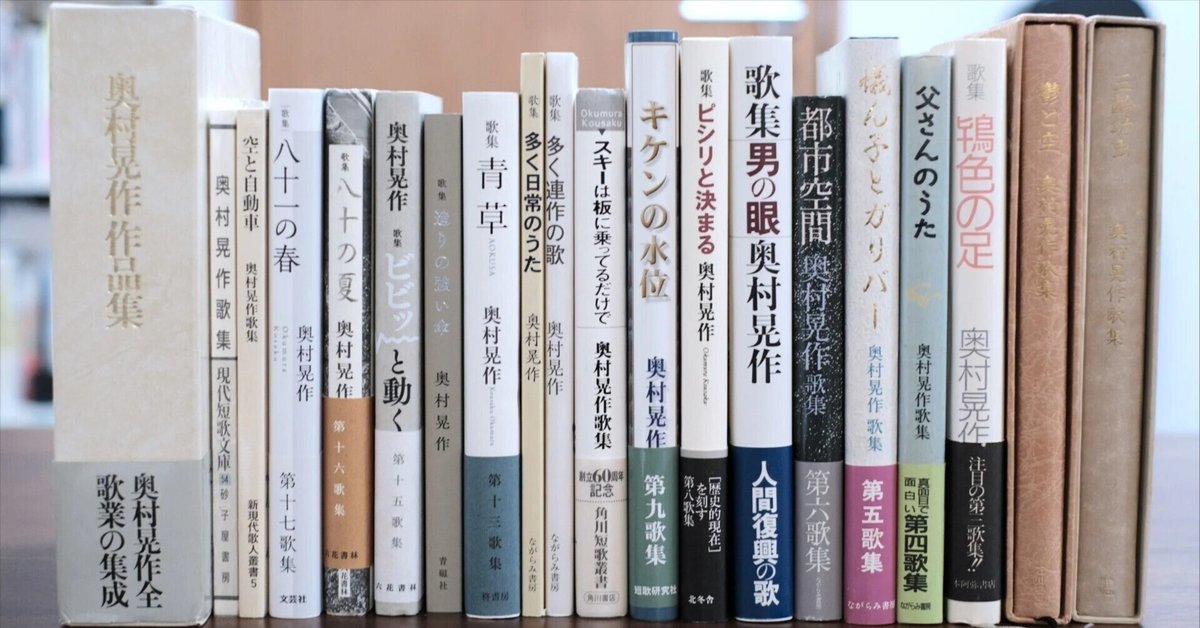

第一歌集『三齢幼虫』、第二歌集、『鬱と空』、第三歌集の『鴇色の足』、第四歌集『父さんのうた』、第五歌集『蟻ん子とガリバー』の前半まで読んでまいりました。今回は後編に入ってまいります!

これまでの記事はマガジン「歌人 奥村晃作の作品を読む」をご参照ください。

第五歌集『蟻ん子とガリバー』ながらみ書房(1993)

平成四年(一九九二)

ねぎごと

願ひごと多く持つゆゑいつまでも神前に妻は頭を垂りてをり

あとに待つ人ら思へばねぎごとは二、三にとどめ手を合す神に

年賀状雑感

儀礼的賀状といへどいくばくの心互みに込めると思へ

休火山の如き賀状のかの人がとつぜん熱き言吐きにけり

雪山

東京の書斎を発ちて二時間後雪山のてつぺんにスキー穿いて立つ

少女子

不況期を明ルクアレと少女子が足を大胆に見しむズボン穿く

一般に犬はワンワン叫ぶから普通名詞でワンちゃんと呼ぶ

鳥たち

池の端の鳩ダラクして人間を恐れず飛ばず地面を歩く

ホテル伊豆急

梅雨寒の雨降る海に意を決し妻は泳げりわれも泳げり

区民プールに通ひ自ら泳ぐ技きたへし妻の晴れ泳ぎ見る

ベラの体

夏の海身を焼くがいまのトレンディ二人少女の身をさらし焼く

水中に泳げるベラに近付きてベラの体のくまぐまを見る

尾瀬沼行

わが背丈越えるアザミに迎へられ山路に入り来尾瀬沼をさし

渓流の激して下る水流を見つむる妻の歌思ふらし

フラツイて棒立ちとなるつれあひのしりべ押しつつ山道登る

妻の荷も肩にかついで励まして山道登る尾瀬沼を指し

印象樹木

上空の一万メートル飛び行くにジュースの満つるコップゆるがず

ナナカマドの赤き実一位の赤き実と札幌の朝の印象樹木

セイウチ

セイウチは珍獣なれば居るだけでパンフレットの一席を占む

鳩口過密

人口の過密の東京上野にて鳩口過密の現実を知る

樹の枝も地面も鳩のおびただし「上野ニ行ケバボクラ食ヘルサ」

指に持つ切符機械の口に入れピュッと出て来る先の口から

髪の自然

髪の毛はおのづと好む曲もちて梳けど解かせど肯んじはせぬ

ーーーーーー

『蟻ん子とガリバー』の後半から23首を引いた。

これまでの鑑賞で、奥村短歌の魅力はそのユニークな観察眼にあると述べてきたが、もう一つの魅力は、ものごとに対する独特な認識に基づいた、彼ならではの思想・見解をずばりと詠んだ歌だろう。前者(観察眼)は心が動いたときの景をその時間・空間の座標軸そのままに切り取って歌として提示したもので、読み手は追体験を味わうことができる。例えば今回の歌集では

上空の一万メートル飛び行くにジュースの満つるコップゆるがず

こちらのような歌。まさに座標軸そのままに的確に情景が歌われ、作者の視点と感慨が憑依するように読み手に共有される。「こんな上空を飛んでいるのに、たっぷりジュースの入ったコップがこぼれることなく安定している、すごい!」という気持ち。

それに対し、後者(独特の認識に基づいた見解の歌)は、客観性でもって読み手に共有するのではなく、奥村の独自の見解、いわば勝手な解釈をすばりと歌にしており、読み手は「そうだろうか。でも確かに言われてみるとそうかもしれない」と驚き納得させられる。今回の歌集ではそういうものに特に惹かれた。

ゆくゆくはマッチ箱くらいの大きさの犬だって人は造るであらう

池の端の鳩ダラクして人間を恐れず飛ばず地面を歩く

髪の毛はおのづと好む曲もちて梳けど解かせど肯んじはせぬ

独特な作者ならではの世界認識だが説得力があり、一縷の真理を歌っている。観察の歌では作者の審美眼、認識の歌では作者の哲学が反映されている。おぼろげな世界の中でこれを見よと的確に指をさし、そしてこれはこうなんだと認識させる。歌によって世界を可視化させる、芸術家の営みである。

次回は第六歌集『都市空間』に入っていく。

筆者個人的には、段々と物心ついて「知っている時代」の歌集になってきたので、記憶と重ねながら読むのが楽しみである。