気象庁ナウキャストとRainViewerの雨雲レーダーの違いを見てみる

農業分野では天気予報、というか今の時間に自分の周りでどのように雨が降っているか、という事を把握したいという話がちらほら聞かれる気がします。

過去にアンケートを取った際にも、全員では無いですがその傾向があるようです。

じゃあ雨雲レーダー的なサイトを作ってみようかと仮で作ってみました。

RainViewerというサイトからAPIで取得できるようです。

ただ実際に作ってみると、ちょっと範囲が粗い気もしますね。

ちょっと作って放置してしまったのですが、ちょっと前に気象庁のサイトがリニューアルされ、正式なWebAPIでは無いと言いつつも「政府標準利用規約に準拠してご利用いただける」と言う事になっているそうです。

この仕様がどこまで運用し続けていくかは不明だそうですが、次のリニューアルまでは使えるのではないかと勝手に考えています。

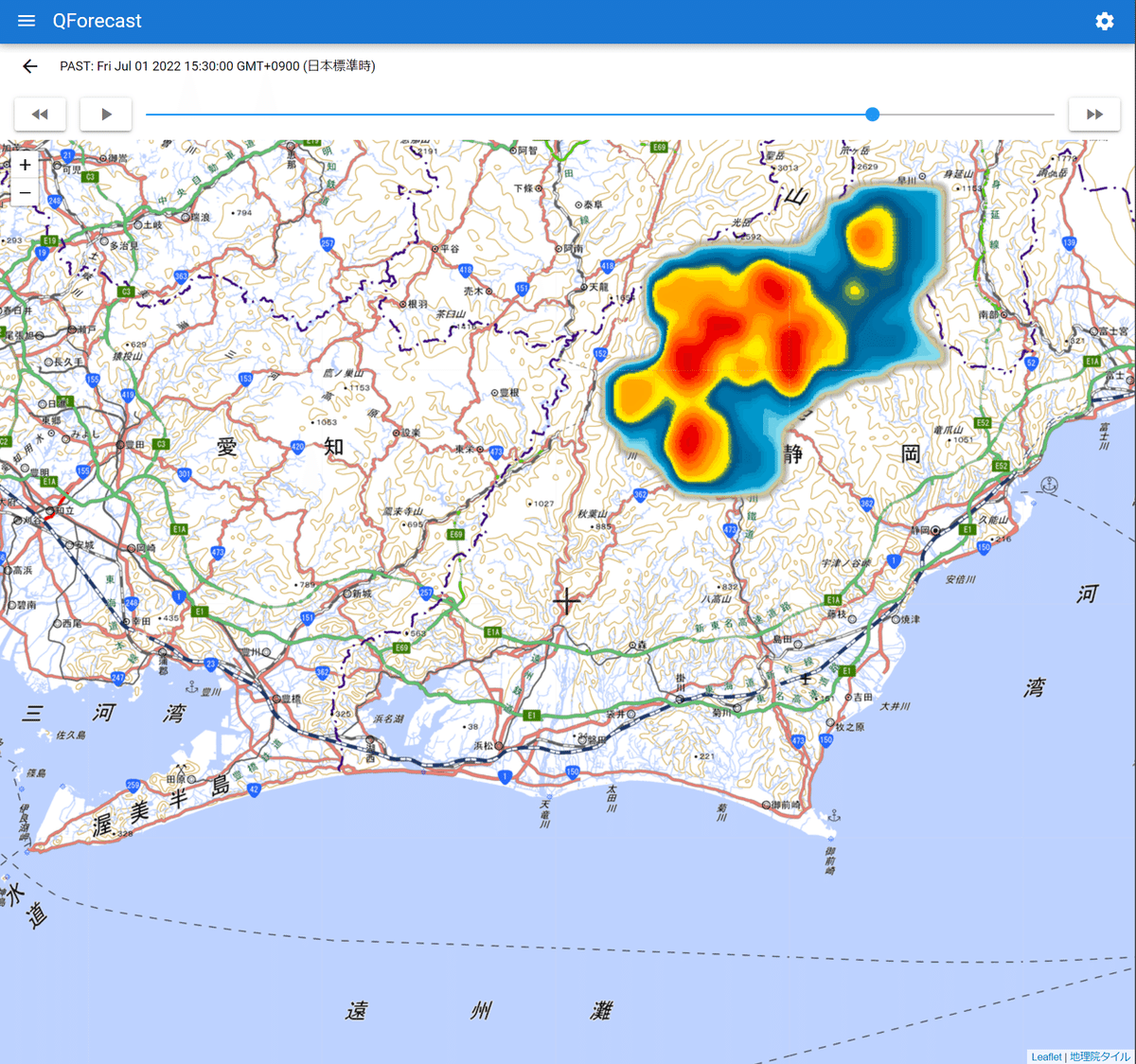

で、雨雲レーダーについてもそれっぽく取得できるそうなので、先ほどのRainViewerのプログラムを改造して見えるようにしてみました。

実装して思ったのは、RainViewerよりも実績値、予報値の計測数が多い事です。

RainViewerは標準で実績と予測を併せて15回分、気象庁のは併せて50回分でした。

それに上の写真を見る限りでは、解像度も高いような気がします。

海外製の気象情報については、気軽に試せるものが多いのですが、精度については疑問符が付くことが多いので、今回のような気象庁のデータが使えるようになると、より使える情報になるのではと思います。

と言う訳で、天気アプリ開発の情報をまとめるべくnoteのマガジンを作りました!

私が共同代表を務めているGREEN OFFSHOREでは農業向けのIoTサービスを展開しています。

そちらにも様々な情報を展開しているので、ぜひ上記リンクをクリックしてみて下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?