[物語のある英語]~第3回~knock on wood,新幹線の音は木を叩く音?

-こんにちは!スロバールです。

言葉は人によって作られた。だからその過程には物語があって味がある。

単語帳では語られない物語を味わって味わい尽くそうというのが本シリーズの目当てです。

第3回目は「knock on wood」についてです。直訳するとwood(木)をknock(ノックする、kは発音しない)という意味になりますが、木をコンコンと叩くことにどんな特別な意味があるのでしょうか?

◆目次◆

・knock on woodの意味・いつ木を叩く?

・この表現の使い方

・物語~木を叩いて大勢の命が救われた~

・もっと古い話~木の精霊~

・関連表現(日本語)

これは単語だけ眺めていても、元となった歴史的背景を知らないと意味は分からないんです。それどころか、この成り立ちを見ていくと英語圏の人々と私たち日本人を結ぶ意外な共通点まで見えてくるのですよ!

◆knock on woodの意味・いつ木を叩く?◆

この表現の意味は

「バチが当たらないように木の精霊に自分を守ってもらう」です。

「木の精霊??なんじゃそりゃ?」ですよね。

しかし現在でも英語圏では不運が巡ってきそうな時に、木の精霊の守護を受けるために木製のものをコンコンと叩くのです。だから彼らが木の机や椅子を叩いていても、理由なく叩いているわけではないのです。

「何で金属じゃなくて木なんですか」と思われるかもしれませんが、昔は金属製品より木製製品の方が身の回りに多かったので、「不運が来る、ヤバい」ってなった時すぐ助けを求められると思ったのでしょう。

また、英語圏では運のよい話や自慢話をした後、その反動で自分の運が逃げると信じられているのでそういう時にも木製のものをたたくそうです。

ツイている話をしただけで運が逃げるというのは日本人からしたら信じられない考え方ですよね。しかし英語は異文化理解の修行です、快く受け入れましょう。

もちろん人前でバンバン木を叩いていたらただの怖い人なので、 周りの人に気付かれないようにテーブルの下に手を入れそっとテーブルの裏側や脚をさわる 「touch wood」をする人も多いのだとか。

このtouch woodというのも英語圏の人を理解する上で大事なので覚えておきましょう。

◆この表現の使い方◆

まず簡単なtouch woodの方から見ていきましょう。touch woodは元々木製のものを触る動作でしたが、だんだん人々は面倒くさがってきたので、「touch wood」と言うだけで幸運が逃げないためのおまじないフレーズとして定着するようになりました。日本語の例だと、「南無阿弥陀仏」「くわばらくわばら」と唱えるだけで救われるというのと似ていますね。

言うタイミングは以下の2つです。

・I've never been in trouble with the police, touch wood.

(まだ警察にお世話になったことないんだよね、あ、運が逃げないように

言っていこう touch wood !)

・I have been lucky these days, touch wood !

(最近ついているな、あ、反動運が逃げちゃう、touch woodと言っておこう)

上の2つとも今ある幸運が逃げないように言う用例(継続用法)です。

続いてknock on woodです。基本的な使い方はtouch woodと同じです。

・I'll have a test tomorrow. Knock on wood.

(明日テストだ。ミスらないように、木の精霊さんお願いします!)

この使い方は不運が降りかからないように言う用例(未来用法)ですね。

Knock on woodの由来になる話はいくつか有るのですが、まず15世紀のラッキーな人々の話からしていきましょう。

◆物語~木を叩いて大勢の命が救われた~◆

これは昔スペインに居たユダヤ人がスペイン人の侵略・駆逐を受けて、かくまってくれるところを探して集団で必死に逃げていた時の話です。

国境を超え、ちょうど逃げ道にユダヤ教会がありそこに逃げ込めれば安全は保証されたようなものです。

しかし教会側は異教徒を入れたくないので戸を固く閉ざしています。

当時はカメラ付きインターホンなんて無いので、中の人は玄関にだれがいるのか知るすべを持っていません。危機一髪です。

しかし追われているユダヤ人達は頑丈な木の戸を開けてもらえることに成功したのです。

どうやったかというと、ユダヤ教徒の間だけで通じる秘密のノックの仕方があったのです。例えば「5回ノック=ユダヤ人が叩いている」など(実際何回だったかは不明)。

このように、木の扉をノックすることで命が救われたことから 木を叩く = 幸運、という意味合いが出来上がったのです。

この話の面白いところは、knock on woodは英語なのに、この物語はユダヤ人だったりスペイン人だったり、英語を話さない人が出てくる話だという点です。英語は色々な国の言語を取り込んでできたので、きっとこの話もある日英語に取り込まれたのでしょうね。

◆もっと古い話~木の精霊~◆

さらに時はさかのぼり、アイルランドの民話になってしまうのですが、当時人々は身の回りのモノには精霊が宿ると信じていました。

自然の多いアイルランドですから、木にも精霊が宿ると信じられており、特にオークの木にはより上級の精霊が宿ると信じられていたのです。

したがって、オークの木は神聖な木とされ、時々木に生贄を捧げていたりしたのです!!(←衝撃!!)

古代ギリシャに至っては、この世に最初にあったのはオークの木で、人間はオークの木から生まれた(←衝撃!!)、なんて風にも考えらていたようで、その神聖さが伺えますね。

ということからknock on woodのwoodはもしかしたらオークの木だったのかもしれませんね (予想)。

そんなオークの木って一体どんな木!?と思われるかもしれませんが、案外身近な木で、どんぐりを作ります。

◆関連表現(日本語)◆

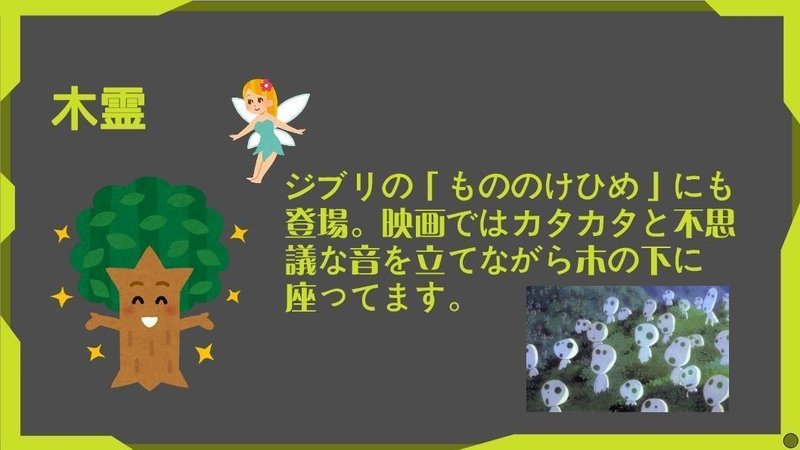

knock on woodに関連する日本語言えばもう確実に「木霊」でしょう。見たこと無いぞ、木の霊だから、キレイと読む?...のではありません。

コダマと読みます。そう、新幹線のこだまです!

木に精霊が宿るというのは実は日本にも古来からあった考え方で、神社の神木を見れば一発でピンときますよね。また、「やまびこ」も木の精霊が声を返してくれる現象だと昔は考えられていました。

新幹線の「こだま」には音速という意味が込められているのですね。山に向かった声が(木の精霊の力で)音速で帰ってくる、ということです。

Knock on woodと新幹線、一見何も関係がなさそうに見えるのですが、そこには木の精霊という英語圏と日本が共通して持っている価値観が反映されているのですね。

いつも記事を読んでいただきありがとうございます。英語学習に苦しんでいる方、つまらなそうに嫌々語学を学んでいる方が周りに居ましたら、シェアしていただければと思います。楽しく、深く、語学に取り組める人が1人でも増えたら幸いです。