Geddy Leeはひと足先にベースアンプの曲がり角を超えている

エレクトリックベース用アンプの現状について前回まで2回に分けて書いたが、今回は番外編としてゲディ・リー(RUSH)のエクイップメントの、90年代中盤以降の変遷をご紹介したいと思う。

前回の記事ではベース用アンプの近年のD級回路の浸透と小出力化に言及したが、リーはそれよりもずっと先にアンプやモニター用スピーカーを含めたエクイップメントの行く先に足を踏み入れていたのである。

☆

1974年のアルバムデビューから2015年の活動休止、そして2020年のニール・ピアート(ドラムス)の死去による正式な解散に至るまでゲディ・リーはラッシュ(RUSH)のベーシストでありリードヴォーカリストであった。

初代ドラマー、ジョン・ラッツィー(向かって右)は直後に脱退しニール・ピアートが迎えられる

70年代には同時代の多くのベーシスト同様にアンペグ(AMPEG)SVT系を使用していたし、後にはアシュレイ(ASHLEY)のプリアンプSC40やBGWのパワーアンプ750-B等も導入していたようだが、アンペグを除くこれらの製品も現在では知る人も少なく、また他ミュージシャンの使用例も見かけないため、ここでは割愛させていただく。それよりも90年代以降のベース用アンプ(以下BA)を含めた音響機材(以下BEQ)の転換のほうがずっと大きな意味を持つからだ。

☆

ラッシュの1992年のアルバム”COUNTERPARTS”のレコーディングにあたって招聘されたエンジニア、ケヴィン・”ケイヴマン”・シャーリーは前々作”PRESTO"及び前作”ROLL THE BONES”のサウンドに

音の線が細い

と批判的だった。

シャーリーはリーに対し、それまでのメインのベースであるウォル(WAL)のマッハⅡや、レコーディングで使用していたデジタルプロセッサに替えてフェンダー(FENDER)の1974年式ジャズベースと、当時はほとんど出番のなかった真空管回路のアンペグSVTを使うよう勧めた。

エフェクトひとつでアレックス・ライフソンと激しく言い争うような‐すぐ後に酒を酌み交わして和解したそうだが‐恐れ知らずなシャーリーは結果としてラッシュのサウンドに分厚さと躍動感、ラフさと生々しさを取り戻すことに貢献した。

”COUNTERPARTS”はビルボード200チャートで最高2位を記録し、アルバムデビュー20年に近いバンドとしては異例の大ヒットとなったことからも、シャーリーが提起したラッシュのサウンドは決してエンジニアの自己満足ではなく、90年代初期のグランジの台頭と、それが促したロックバンドのサウンドの潮流にもマッチしていたといえる。

”COUNTERPARTS”のフォローアップツアー終了後、リーが娘を授かったのをきっかけに18か月の休止期間をとった後にラッシュは1996年にアルバム”TEST FOR ECHO”をリリース、同時にプロモーションツアーを開始する。

そのレコーディングおよびコンサートでリーがメインに据えたのがテック21(TECH21)社のプリアンプ、サンズアンプ(SansAmp)だった。

テック21は80年代末にニューヨークで創業した楽器用機材のマニュアファクチャラーであり、主力商品のアンプシミュレイターにはサンズアンプの名を冠して積極的に展開を続けた。

アンプ無しでアンプの音を鳴らすことからフランス語のsans(~無し)+ampを組み合わせた名を与えられたサンズアンプは、レコーディングスタジオまでを最小の荷物で移動するニューヨークのスタジオミュージシャンのニーズに応えるために開発されたシミュレイターだった。

既存のアンプに近い動作やサウンドを備えた回路だけでなく、まるでスピーカーを通したかのような音質を再現する機能まで搭載しており、初期の主力モデル、クラシックは驚きの声をもって世界に迎えられた。

クラシックは2010年代に生産終了となる(後に復刻)が、ベース用プリアンプ兼DIボックス、さらには歪み系回路も組み合わせたベースドライヴァーDIがロング&ベストセラーとなったことでサンズアンプの名はとりわけベーシストに浸透した。

私が楽器屋店員だった2000年代~2010年代初頭、「さんず」といえばBドライヴァーDIを指すぐらいに定着していたものである。

リーは先述の”COUNTERPARTS”のレコーディングおよびツアーを契機としてベースのメイン機をジャズベースに据え、スタジオ、ステージともに使い続ける。

一方のアンプだが、”COUNTERPARTS”ツアーではトレース・エリオットGP12 SMXを使用したものの、次作”TEST FOR ECHO”ではレコーディングにサンズアンプのRBIを導入した。

具体的にはRBIに通したベースの音を、スピーカーから鳴らすことなく録音する、いわゆるライン録りの完全形ともいうべき手法をとったのである。

それまでの、BAおよび対応スピーカーキャビネットを通して鳴らした音をマイクで録る方法に比べて録音後の、ミックスダウンを含むサウンドの加工が行いやすく、またノイズや音ヤセ等の問題が起きにくくなる。

リーだけでなく他メンバーも録音や編集に積極的にコミットするラッシュにおいて、加工しやすいサウンドというのはメリットが大きいということなのだろう。

またRBIはクリーン‐ベースの素の音と、ドライヴ‐ディストーションのかかった音のふたつを同時に録音するうえでも有効だった。

これはリーのシグニチュアトーンともいえるのだが、ラッシュは結成時からトリオ(三人編成)の限界を超えた音の厚みを志向するバンドであり、リーのドライヴ気味のベースサウンドはギターとベースの隙間を埋める効果があった。

80年代中盤にはリーも時代の変化を感じたのだろう、先に名の出たウォルのマッハⅡや、その前にはごく短い間だったがスタインバーガー(STEINBERGER)L-2をメイン機に据え、タイトかつ丸みのあるベースサウンドに移行した。

それが”COUNTERPARTS”の制作過程でK・シャーリーの手により‐やや強引に‐かつての「ドライヴ」ベースに引き戻されたわけだが、かといってアンペグSVT系の真空管アンプではこれからの時代に合わないと判断したのであろう、サンズアンプのプリアンプによりクリーンとドライヴを適宜調整したうえでミックスして鳴らす手法によりタイトで重い低音と、ラッシュの音の厚みを構成するドライヴ感の両立を図ったのである。

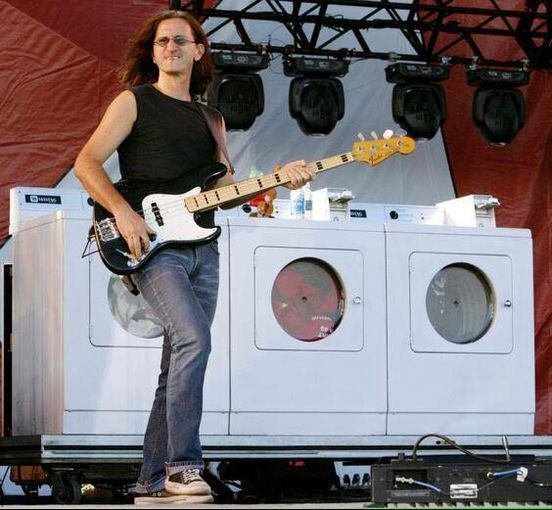

サンズアンプはレコーディングのみならず”TEST FOR ECHO”フォローアップツアーにおいてもリーのメインBEQとなったことで、それまでステージに当然のように配されていたBAの姿は無くなり、かわりに置かれたのが

メイタグ(MAYTAG)社の全自動洗濯機であった。

もちろんこれはリー一流のジョークだったのだが、後にはわざわざ洗濯機の前にマイクを立てるような小ネタまで登場したことにより、これがBAであると信じ込む人達が続出した。

さらに後の2000年代中盤には洗濯機から業務用チキンロースター”HENHOUSE”に移行、演奏中にスタッフ扮する調理担当者がチキンに脂を塗るというネタまで採り入れられることになった。

その後のリーのBEQについて先に触れておくと、2017年頃にはオレンジ(ORANGE)のBAおよびスピーカーキャビネットを使用すると公表された。

すでにその時点でラッシュは活動休止だったこともありオレンジのアンプをラッシュのステージで鳴らすリーを観ることはかなわなかったが、今後の活動においてはメインBAとして活躍する可能性もあるかと思う。

☆

改めて、90年代終盤以降のゲディ・リーがサンズアンプをメインBEQとして使い続けた理由だが、私はふたつ挙げられると思う。

ひとつは音響機器の発達、とりわけ自身のプレイする楽器の音を聴くモニター環境の変化である。

ラッシュは”TEST FOR ECHO”ツアーの時点で、インイヤー型ヘッドフォンによるミュージシャン個別のモニター‐イヤモニを導入していた。

これによりBAや、従来のステージ上のモニター用スピーカーの近くで自分の楽器や、リーの場合は歌声も聴かなければならなかったのが、イヤモニのワイアレス接続もあってステージのどこに居てもプレイできる環境となった。

もちろん、サンズアンプのサウンドや性能に信頼をおいていたというのもあるだろう。

テック21はアンプシミュレイターのパイオニアだが、それ以前に録音機器のエンジニア集団でもある。音質や柔軟性、耐久性等がリーの求める水準をクリアしたことで長年の重用に結びついたはずだ。

もうひとつはロード(road)‐コンサートツアーという環境への適性である。

これもふたつあって、ひとつはBAやモニタースピーカーを配することなく、ラック(rack)とよばれる業界統一規格の棚/ケースに収めたサンズアンプのアンプシミュレイターおよび他機材を置くだけでOKというのは、設営と撤去の繰り返しであるコンサートツアーにおいては少なからぬ恩恵をもたらしてくれる。

ほぼ中央にSansAmpが組み込まれている

また、会場の規模や音響に合わせての機材のセッティングの面でもメリットは大きかったのではないかと考えられる。

ラッシュは70年代中盤から途方もない数のステージをこなしてきた歴戦のライヴバンドでもある。

会場の規模もどんどん大きくなり、今となっては伝説となった感のある2002年のリオデジャネイロ公演では4万人のオーディエンスがマラカナン・スタジアムに集まった。

屋内/野外や音響設備の程度などの環境になるべく左右されず常に一定の水準以上のバンドサウンドをオーディエンスに届けるためにも、BAやモニター用スピーカーを排し、ライン録りをメインとした機材の構成はリーにとっても、さらにはバンドにとっても有効だったのではないかと私は推測している。

☆

2018年、テック21はゲディ・リーのシグニチュアモデル、その名もGED-2112の発売をアナウンスした。

以降、同社からは他にリーのシグニチュアとして2モデルがリリースされている。

ラックプリアンプであるGED-2112はともかく、ペダル型プリアンプであるYYZやDI-2112だけを繋いで、90年代終盤以降のリーのベースサウンドを再現するのはなかなかにハードルが高い。

もちろんそれはテック21社の製品の出来が良くないという意味ではないことを急いで記しておく。

先述のとおり、BAを使わないライン録り‐真の意味でのSans ampを体現したのがリーとサンズアンプのリレイションであり、最終的な音の出口であるBAが必須というセッティングが基本のベーシストにはリーのシグニチュアモデルはあまり使い勝手の良いものではないだろう。

一方で、ゲディ・リーのベースサウンドにも、ラッシュのベーシストであるリーそのものにも興味関心が無いというプレイヤーであっても、アンプシミュレイターを基幹としアンプやモニタースピーカーを排したBEQの導入を検討してみてもいいと思う。

前回の記事で触れたようにステージにおけるBAの小出力化は現在も進んでいるし、さらにはワイヤレス接続のイヤモニも普及が進むだろうから、BAを持ち込まず、さらには出先のBAすらも使わないBEQというものが現実的かつメリットの大きい手法となる日もそう遠くないだろう。

特に小規模の会場では低音が「まわる」‐必要以上に出てアンサンブルを崩してしまうことも多いから、BAを鳴らさないライン録りと、ステージ上のモニタースピーカーまたはイヤモニのみという組み合わせはかなり有効はなずだ。

1974年のアルバムデビューから40年以上の長きにわたって第一線で活動してきたゲディ・リー、しかもスタジオ/ステージともに素晴らしい実績を残してきた彼から、特に機材の面で学べることは多い。若い世代のベーシストにはぜひ参考にしてほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?