消えゆく音、終わらない音楽――『Ryuichi Sakamoto | Opus』の公開に寄せて①

坂本龍一を追体験する

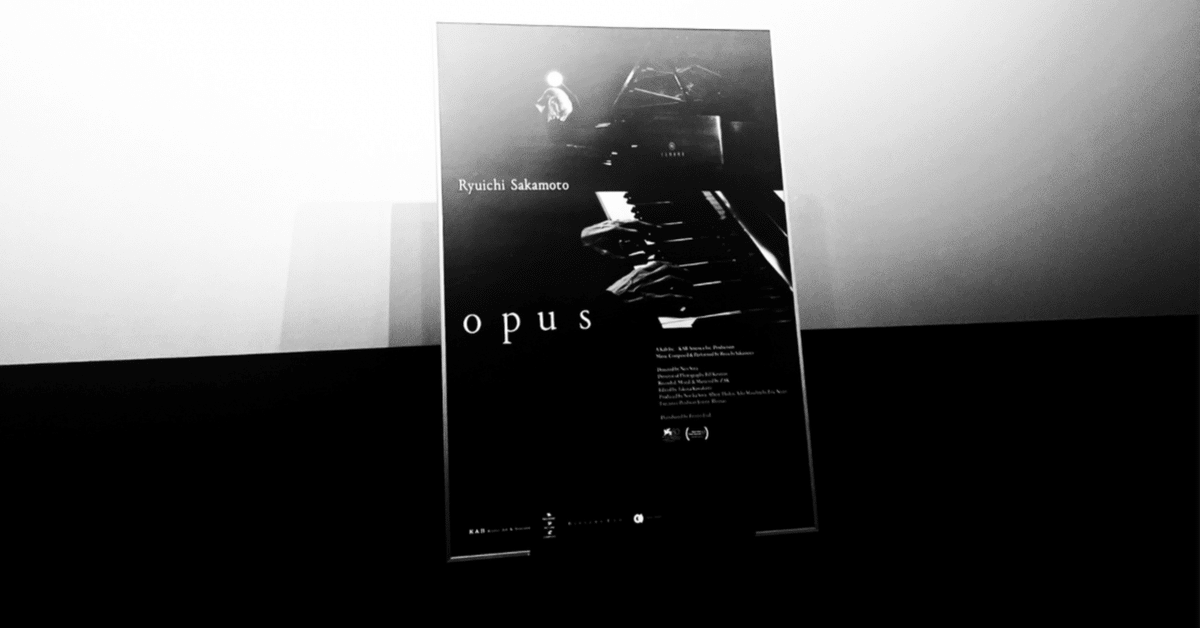

「最初で最後」になるであろう、坂本龍一のコンサート映画が公開された。

8日間に渡り収録された演奏のうち、20曲の演奏がフィルムに収められ、コンサートホールではなく映画館で、坂本龍一の音楽と向き合う機会が、私たちに訪れたのである。

撮影は坂本が、NHKのラジオ番組「サウンドストリート」の収録でも使用された、NHK509スタジオで行われたという。坂本にとっては特別な空間であったに違いない。

静謐な雰囲気に包まれ、モノクロームの映像に映し出されたピアノや、一切の装飾を廃したスタジオは、坂本の心象風景、あるいは原風景であるようにも思える。そして、劇場のスクリーンからは、坂本が演奏する姿だけではなく、坂本自身の心境や身体感覚までもが、圧倒的な臨場感を伴って伝わってくるのである。

それは冒頭のシークエンスでカメラが坂本の背後に近づくことによって、映画を見ている私たちを、坂本の感性と一体化したと錯覚させるための、映像的な演出がなされているからである。マイクもピアノの内部だけではなく、坂本の近くにも設置されており、坂本が聴いていたピアノの音を私たちは追体験することになる。

モノクロームの映像が白鍵と黒鍵のコントラストをいっそう際立たせる一方、映画の映像的・音響的演出は、坂本とわたしたちを分け隔てているものの存在感を曖昧にする。そうすることによって、大切な何かに光をあてているようにも思える。

そうであるから、この映画は、映像と音声だけを記録した、あまたのコンサート映画とは全く性質が異なる。

消えゆく音と時間の移ろい

ところで、坂本が選んだ20曲には、いままでピアノソロで演奏される機会のなかった「Wuthering Heights」のような楽曲もある。名曲であるにもかかわらず演奏されていなかった理由は、この楽曲がピアノだけで演奏することに適していないと坂本が考えたからではないだろうか。

「Wuthering Heights」も収録された、アルバム『1996』がリリースされた際、ピアノトリオの形式でアルバムをレコーディングした理由について、坂本はインタビューでこのように答えている。

チェロのジャックとバイオリンのエヴァートン、ここ数年彼らの音楽表現を核にしたいと思うようになったから。弦楽器にはピアノにない持続音(ひとつの音をのばす)があるし、その音を強くしたり弱くしたり、表情を変えて表現することもできる。

この発言を踏まえると、ピアノでは音を持続させることができないため、ピアノソロでは演奏できる楽曲に制限があると、当時の坂本は思っていたと想像できる。「Wuthering Heights」がピアノソロで長らく演奏されなかった理由もそこにあるのかもしれない。

しかし、この撮影では「Wuthering Heights」や、「Improvisation on Little Buddha Themeddha theme」(この映画の元になった配信ライブにのみ収録され、映画には未収録)のような持続音を多用する楽曲を、坂本は演奏している。何故なのだろうか。

ピアノの音が減衰し、自然と溶け込むように静寂へと消えゆく――そうした時間の移ろいに、坂本は身を委ねることにしたのではないか。

この映画を通じて、私たちは響きが静寂へと変わっていく時間の移ろいを体験する――坂本龍一とともに。しかし坂本が残した音楽は、新たな時間のなかで、未来にむかって鳴り響き続ける。

本論考の標題『消えゆく音、終わらない音楽』には、そのような想いを込めた――

ここからは坂本が残した20曲を深く理解するため、楽曲について詳細に解説していくこととしたい。

楽曲解説

以下の記載した楽曲について、曲の成り立たちを含めて順番に紹介していこう。

Lack of Love

BB

Andata

Solitude

for Johann

Aubade 2020

Ichimei - small happiness

Mizu no Naka no Bagatelle

Bibo no Aozora

Aqua

Tong Poo

The Wuthering Heights

20220302 - sarabande

The Sheltering Sky

20180219(w / prepared piano)

The Last Emperor

Trioon

Happy End

Merry Christmas, Mr. Lawrence

Opus - ending

「Lack of Love」

最初にピアノから奏でられた音楽は、誰もが予想しなかった楽曲――「Lack of Love」であった。この曲は、2000年にリリースされたドリームキャスト用ソフト「L.O.L.」のテーマ。

ゲームクリエイターの西健一と出会った坂本は、メールでのやり取りのなかで、「愛の欠如した状態に気づくみたいなゲームって作れないかな?」と投げかけ、このゲームにプロデューサーとして参加。

オフィシャルHPには以下のような記載がある。

坂本龍一がスコアの作曲は勿論の事、タイトルの命名、テーマの提示、システム効果音作成、音楽監督、プロデュースまで本格的にゲームに初参加。

1999年の公演されたOpera「LIFE」と同じように、共生をコンセプトの中心に据えて制作。坂本の環境や社会に対する意識が、ゲームというフォーマットで表現されている。

晩年の活動をみると、坂本とゲームとの組み合わせは、意外かもしれないが、当時のインタビューで坂本はこのように答えている。

僕自身、最初からゲームに興味を持っていたんです。でも、ゲーム業界の人を具体的に知っていたわけではなかったし、共通の話題を持っている人がいるとは思っていませんでした。そんなとき、知人にこの『L.O.L. (LACK OF LOVE)』の開発をしている、ラブデリックの西君を紹介されたんですよ。

おそらく初めてピアノで演奏されたであろうこの楽曲は、シンセサイザーだけで作られた原曲とは異なり、抑制的であり、かつ重厚な趣きとなっている。冒頭より映画の印象を決定づける重要な一曲となった。

「BB」

「ラストエンペラー」、「シェルタリング・スカイ」、「リトルブッダ」の3作品で音楽を担当したベルナルド・ベルトルッチ監督に捧げられた曲。

亡くなったというニュースを聞いた朝、すぐにピアノに向かって、小品ですが追悼の曲を作って弾きました。

坂本はベルトルッチと、『戦場のメリークリスマス』が出品された1983年のカンヌ映画祭ではじめて顔を合わせているが、その後の音楽活動の方向を大きく決定するような出会いとなったことが、本人より語られている。

こんな魅力的な人と仕事がしたい、大島さんだけじゃなくてベルトルッチともやりたい、とぼくは思いました。(中略)

でも、いま振り返ってみると、『戦メリ』にかかわって、カンヌでベルトルッチに会ってという展開は、ぼくのその後の仕事の中でとくに重要なものとなる「映画音楽」という一つの軸を形作ったことになります。

なお、本作のエグゼクティブ・プロデューサーを務めたジェレミー・トーマスは、大島渚監督『戦場のメリークリスマス』や、ベルナルド・ベルトルッチ監督『ラストエンペラー』、『シェルタリング・スカイ』などのプロデュースを担当していることにも注目したい。

「BB」の演奏によって、本作は坂本が自身の音楽をふりかえるというだけでなく、弔いの儀式でもあるという印象を受けた。

「Andata」

2017年リリースの『async』に収録された一曲。

ぼくの今回のアルバム『async』を作り始めた時、言うなら真っ白い大きなキャンバスを前にして、さて何を描こうかと4ヶ月ぐらい考えながらいろいろ試行錯誤をしたのですが、一番最初にやったことはバッハをアナログシンセでアレンジすることでした。

坂本がこう語るように、バッハのコラールのような厳かな雰囲気の楽曲となっている。最初の2曲と同様に極めてゆっくりと演奏され、旋律よりも響きがいっそう際立っている。そのことについて坂本は次のようなコメントを残している。

その時(引用者注記:『out of noise』(2009年)のピアノツアー)に強く感じたことは、ピアノは「もの」だということなんですね。音楽としてではなく、「もの」としての響きを聴かせたいと思いました。(中略)

「Merry Chisristmas Mr. Lawrence」(1983年)のような曲でも、ゆっくりとモヤーンと反響させて弾いたら心地良くて、それでゆっくりと弾き始めました。

たしかに、私たちは坂本のピアノから発せられる響きに身を委ねるとともに、それが消えゆくまでの時間を、この映画を通じて、体験しているようにも思える。そうだとすると、「Andata」は、そのような坂本のコンセプトをもっとも強く感じさせる楽曲になったのではないだろうか。

「Solitude」

村上春樹の原作よる、市川準監督『トニー滝谷』(2005年)からの一曲。曲の標題のとおり、孤独のもたらす寂寥に包まれるような印象を聴くものに与える。しかしそれだけでなく、透明感のある響きからは純粋な美しさをも感じさせる。

「for Johann」

楽曲のタイトルより、2018年に急逝したヨハン・ヨハンソンへの弔いでもあり、坂本が生涯に渡って敬愛した、ヨハン・セバスティアン・バッハへ捧げた曲でもあると想像できる。ピアノの持つ響きに重きをおいた作風。

電子音楽とクラシックを一体化させた「ポストクラシカル」の先駆者として知られるヨハン・ヨハンソンとのコラボレーションを進めていた矢先、ヨハンが旅立っていったことに、坂本は大きなショックを受けていたに違いない。

カールステン・ニコライと共同で音楽を制作した、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督『レヴェナント』(2015年)以降、坂本の作風はポストクラシカルに接近する。

そのような流れのなかで、重要な人物であったのがヨハンであることを考えると、ヨハンとのコラボレーションによる新たなクリエイティビティが存在していたのである。そのような可能性を感じさせる演奏となった。

これまでの演奏がそうであったように、儚く、そして美しい――

【続く】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?