第59回理学療法士国家試験 午後71−75の解説

息子は第57回の国家試験に不合格で、第58回の国家試験に合格しました。昨年は第58回の試験問題が手元にありましたので、息子の合格の後、恩返しのつもりで国家試験の解説を投稿しました。

第59回は息子は受験していないので問題が手元にはありません。毎年厚労省から問題が公表されるのは5〜6月ごろでかなり遅いです。そこから出版社も対策本を作るので、対策本が手に入るのは夏前になってしまいます。またクエスチョンバンクなどの対策本は国試問題のすべてを網羅している訳ではありません(ごく一部です)。

昨年、国試対策の問題集を作って投稿したところ、多くの方に利用していただきました。今回、投稿を利用していただいた受験生(合格ラインを超えたらしい)の一人にお願いして、国家試験問題を入手する事ができましたので、昨年同様、早めに国家試験問題と解説を投稿したいと思います。

理学療法士ではありませんが、医師の立場から解説をします。これは違うよという所があればコメントいただくと幸いです。

(71) 膝関節で正しいのはどれか。(59回午後71)

1.膝関節は顆状関節である

2.内側半月はO字状の形状である

3.外側側副靱帯は屈曲時に緊張する

4.前十字靱帯は脛骨の後方への逸脱を防いでいる

5.完全伸展位に近づくと脛骨は大腿に対して外旋する

不適切問題:解答が2つある 【答え】1・5

(解答速報では3社とも5、私も5を正解としていました)

【解説】

1.膝関節は顆状関節である:△

→通常膝関節はらせん関節として覚えます(蝶番関節と記載されているものもありますが、蝶番関節のうち、関節軸と骨の長軸がずれるものをらせん関節といいます)。あと、文献によれば、膝関節を顆状関節と記載しているものもあるそうです。したがって厚労省は選択肢1も正解としました。

(出題者は1を間違いとして出題したと思いますが)

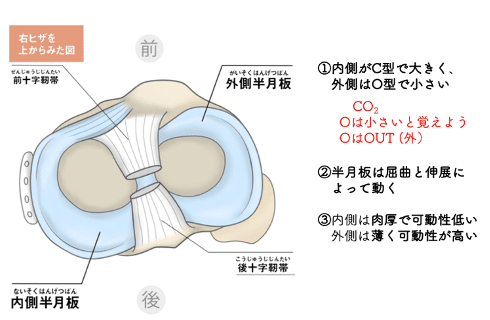

2.内側半月はO字状の形状である:×

→内側半月はC型、外側半月はO型です。内側からCO2と覚えましょう。

3.外側側副靱帯は屈曲時に緊張する:×

→側副靱帯は内側・外側ともに伸展で緊張、屈曲で弛緩します。

4.前十字靱帯は脛骨の後方への逸脱を防いでいる:×

→前十字靱帯損傷の徴候は前方引き出しというように、前十字靱帯は脛骨の前方への逸脱を防いでいます。

5.完全伸展位に近づくと脛骨は大腿に対して外旋する:○

→内側側副靱帯は内側半月に付着しており、外側側副靱帯は外側半月には付着していません。したがって膝関節は内側の可動性が低くなります。

下図は右膝を上から見た図で下側の脛骨が見えている状態です。上に乗る大腿骨は見えていません。膝関節は内側の可動性が低いので、外側が円を描くように動きます。足が接地している状態で膝を伸展すると、大腿骨が下図赤矢印のように内旋して固定・ロックされます。この動きをscrew home movementといいます【重要】。その結果、脛骨は大腿骨に対して外旋する事になります。

(72) 距骨上面の高さの足関節部と下腿筋との位置関係を図に示す。正しいのはどれか。(59回午後72)

1.①―――長腓骨筋

2.②―――前脛骨筋

3.③―――長指伸筋

4.④―――後脛骨筋

5.⑤―――第3腓骨筋

【答え】2

【解説】それぞれの筋の位置関係でなんとか正解にたどりつけると思います。

1.①―――長腓骨筋:×

→①②の領域には足関節背屈筋群が分布します。

長腓骨筋はその名の通り腓骨に沿って走行しますが、特に腓骨頭の後ろを通って、足関節底屈・外反(外がえし* [2022改訂])にはたらきます。長腓骨筋は⑤の位置だと思われます。

2.②―――前脛骨筋:○

→①②の領域には足関節背屈筋群が分布します。母指側から前脛骨筋・長母指伸筋・長指伸筋になります。①は長母指伸筋、②は前脛骨筋と思われます。

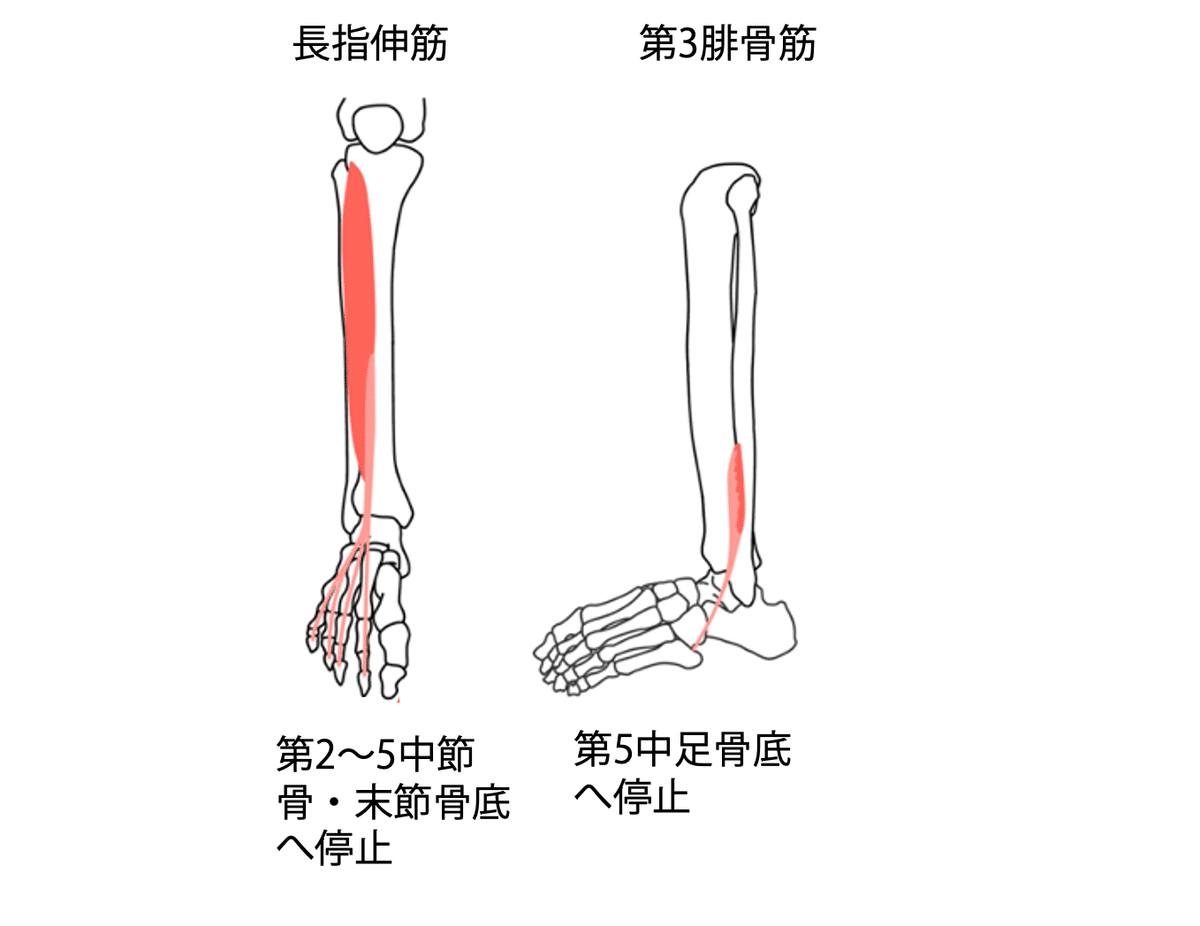

3.③―――長指伸筋:×

→足関節内側の足根管には下図のように後脛骨筋・長趾屈筋・長母趾屈筋といった足関節底屈・内反(内がえし*[2022改訂])筋群が通ります。③の筋は後脛骨筋です。長指伸筋は④の一つ内側の筋と思われます。

4.④―――後脛骨筋:×

→選択肢3の解説のように、後脛骨筋は③だと思われます。

5.⑤―――第3腓骨筋:×

→⑤は長腓骨筋と思われます。第3腓骨筋は④、その内側は長指伸筋と思われます。

(73) 成人の正常立位姿勢で正しいのはどれか。(59回午後73)

1.仙骨は前弯を示す

2.腰仙角は約5度である

3.重心の位置は小児より相対的に頭部に近い

4.矢状面における重心は仙骨の前方に位置する

5.矢状面上における身体の重心線は大転子の前方を通る

【答え】4

【解説】

1.仙骨は前弯を示す:×

→仙骨は後弯を示しています。

2.腰仙角は約5度である:×

→腰仙角は約30度です。

3.重心の位置は小児より相対的に頭部に近い:×

→重心点は成人(身長の男性56%、女性55%)に比べ幼児では高いです。

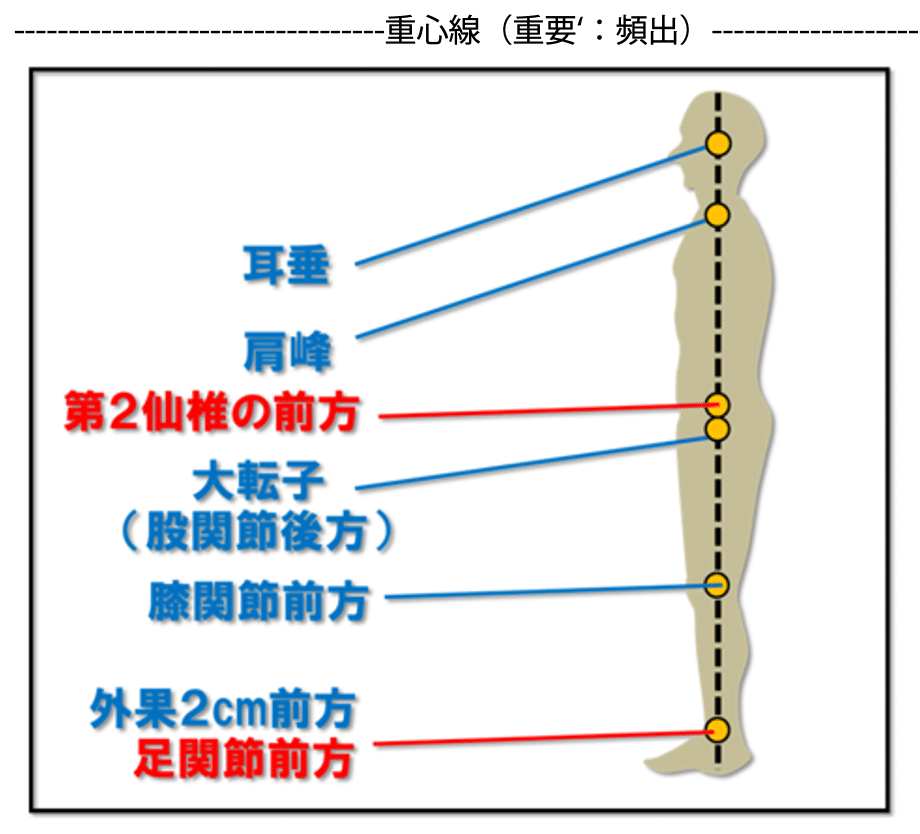

4.矢状面における重心は仙骨の前方に位置する:○

→重心線は仙骨の前方を通ります。

5.矢状面上における身体の重心線は大転子の前方を通る:×

→重心線は大転子上を通ります。

(74) 運動学習で最も適切なのはどれか。(59回午後74)

1.学習初期から二重課題法を取り入れる

2.学習課題の難易度は高いほど効果がある

3.療法士の助言は内在的フィードバックである

4.記憶障害がある場合は試行錯誤学習を適応する

5.学習技能が向上すればエネルギー効率が良くなる

【答え】5

【解説】

1.学習初期から二重課題法を取り入れる:×

→学習初期は簡単な課題が良いです。

2.学習課題の難易度は高いほど効果がある:×

→学習課題の難易度が高すぎると、失敗する事が多くなるので、学習効果が低くなります。

3.療法士の助言は内在的フィードバックである:×

→療法士の助言は、学習者以外のフィードバックですので、外在的フィードバックになります。

4.記憶障害がある場合は試行錯誤学習を適応する:×

→試行錯誤は課題が困難なとき、何回もやってみて、失敗を重ねながらも段々と目的にせまって行くという方法です。記憶障害がある場合は、失敗の経験も忘れてしまって生かせません。

5.学習技能が向上すればエネルギー効率が良くなる:○

→学習が進むと無駄な動きが少なくなるので、エネルギー効率が良くなります。

(75) 疾患と病因・病理学的変化の組合せで正しいのはどれか。(59回午後75)

1.Creutzfeldt-Jakob病―――神経変性疾患

2.Parkinson病――――――腫瘍性疾患

3.肝性脳症――――――――感染性疾患

4.多系統萎縮症――――――脳血管疾患

5.多発性硬化症――――――脱髄疾患

【答え】5

【解説】

1.Creutzfeldt-Jakob病―――神経変性疾患:×

→感染性疾患

2.Parkinson病――――――腫瘍性疾患:×

→神経変性疾患

3.肝性脳症――――――――感染性疾患:×

→代謝性疾患

4.多系統萎縮症――――――脳血管疾患:×

→神経変性疾患

5.多発性硬化症――――――脱髄疾患:○

以下類似問題です。

****************************************************

疾患と病因の組み合わせで正しいのはどれか。(58回午後76)

1.Creutzfelt-Jakob病 ― 感染

2.Parkinson病 ― 脱髄

3.肝性脳症 ー 神経変性

4.正常圧水頭症 ― 血行障害

5.多発性硬化症 ― 腫瘍

【答え】1

疾患と病因・病理学的変化の組合せで正しいのはどれか。(52回午後75)

1. Creutzfeldt Jakob病:感染性疾患

2. Parkinson病:脱髄疾患

3. 肝性脳症:神経変性疾患

4. 正常圧水頭症:血行障害

5. 多発性硬化症:腫瘍性疾患

【答え】1

****************************************************

Dr. Sixty_valleyの第60回理学療法士国家試験対策のポータルサイトページは以下です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?