第59回理学療法士国家試験 午後16−20の解説

息子は第57回の国家試験に不合格で、第58回の国家試験に合格しました。昨年は第58回の試験問題が手元にありましたので、息子の合格の後、恩返しのつもりで国家試験の解説を投稿しました。

第59回は息子は受験していないので問題が手元にはありません。毎年厚労省から問題が公表されるのは5〜6月ごろでかなり遅いです。そこから出版社も対策本を作るので、対策本が手に入るのは夏前になってしまいます。またクエスチョンバンクなどの対策本は国試問題のすべてを網羅している訳ではありません(ごく一部です)。

昨年、国試対策の問題集を作って投稿したところ、多くの方に利用していただきました。今回、投稿を利用していただいた受験生(合格ラインを超えたらしい)の一人にお願いして、国家試験問題を入手する事ができましたので、昨年同様、早めに国家試験問題と解説を投稿したいと思います。

理学療法士ではありませんが、医師の立場から解説をします。これは違うよという所があればコメントいただくと幸いです。

(16) 心電図を示す。考えられるのはどれか。(59回午後16)

1.心房細動

2.心房粗動

3.房室ブロック

4.心室細動

5.心室期外収縮

【答え】5

【解説】

1.心房細動:×

→心房粗動や心房細動では心房内に刺激がリエントリーしながら、房室結節へとつながります。心房がちゃんと収縮しないからP波がなくなります。

心房粗動では心房内で大きなリエントリー回路ができる結果、比較的大きいギザギザの波 (F波)が見えます。F波の3つ〜4つ程度に1回房室結節につながる(3:1ブロック、4:1ブロック)のでR-R間隔は一定になります。

2.心房粗動:×

→心房細動では心房内に小さいリエントリー回路がたくさんできます。リエントリー回路が小さいので小さいf波が見えます。房室結節に刺激が伝わるのがばらばらなので、R-R間隔は一定ではありません(絶対性不整脈といいます)。

3.房室ブロック:×

→房室ブロックでは心房からの刺激が房室結節にうまく伝わらなくなり、徐脈となります。I度ブロックからIII度ブロックまであります。

4.心室細動:×

→心室がこまかく震える状態です。血液がうまく送りだせず心室が動いていても心停止と同じ状態です。直ちに除細動が必要です

5.心室期外収縮:○

→通常よりも早く収縮が起こる事を期外収縮といい、異常収縮が心室で起こるものを心室(性)期外収縮といいます。刺激は正常の伝導路を通らないので、刺激が伝わるのは遅くなり、QRS幅は通常より幅が広くなります。

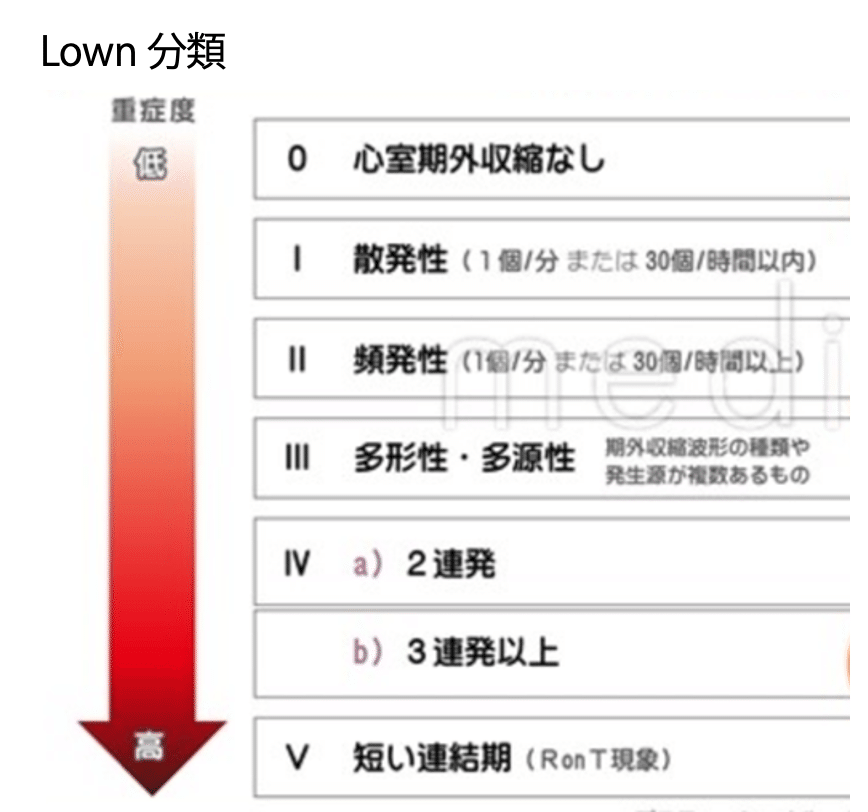

Lown分類も覚えてください(未出題)。

(17)85歳の男性。急性発症2日目の脳梗塞に対して、積極的に離床を行ってもよいのはどれか。2つ選べ。(59回午後17)

1.呼吸数 40/分

2.心拍数 80/分

3.神経症状の増悪

4.平均血圧 65mmH以上

5.RASS (Richmond Agitation Sedation Scale) -3

【答え】2・4

【解説】

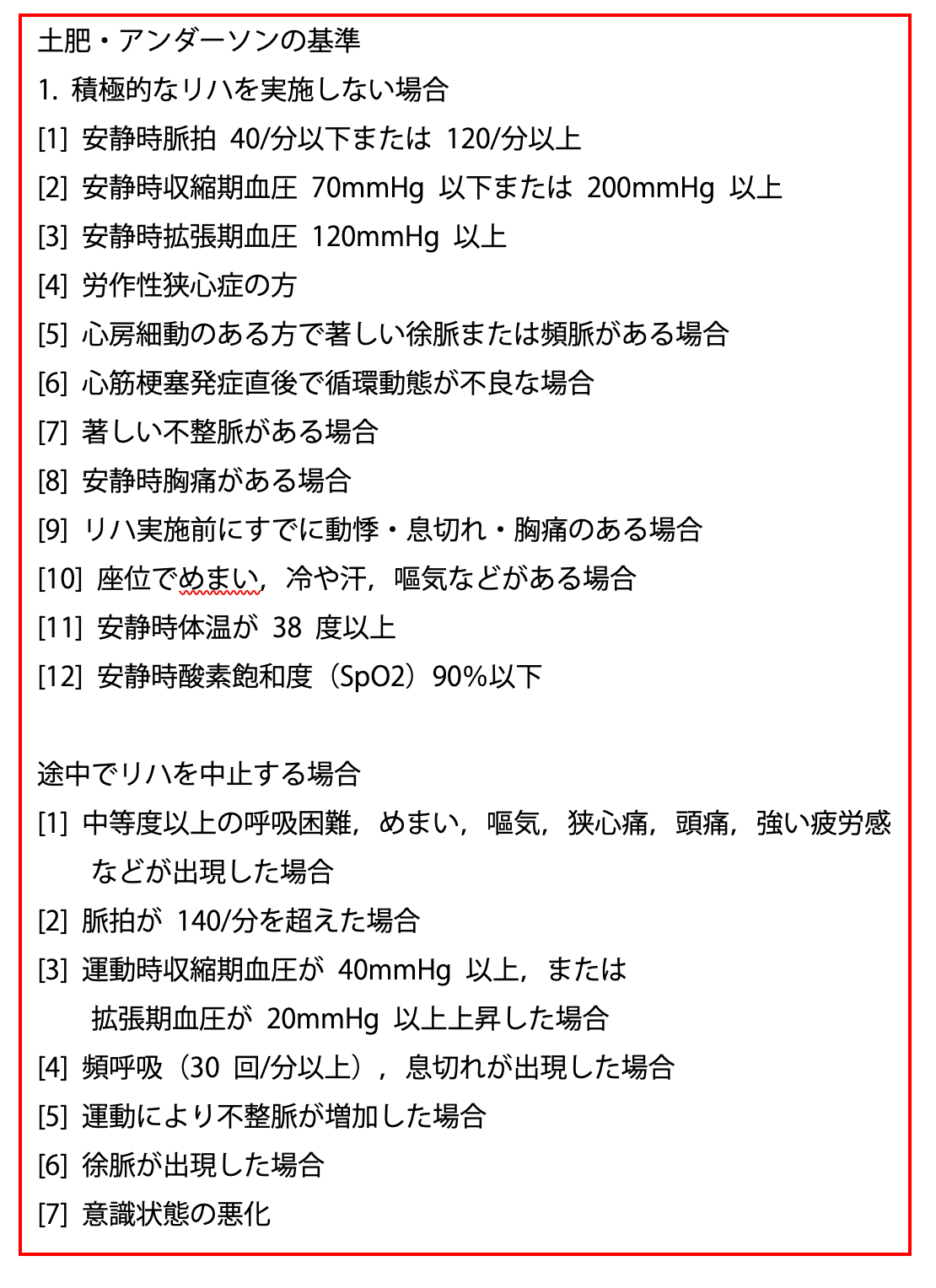

土肥・アンダーソンの基準は国試頻出です。すべての疾患に適応します。国試までに絶対に覚えてください。

1.呼吸数 40/分:×

→正常の呼吸数は12〜15回/分です。正常より2倍以上(30回/分)の頻呼吸では積極的なリハビリはしない方が良いです(途中で中止の基準に該当します)。

2.心拍数 80/分:○

→正常の心拍数は60〜100/分です。リハビリを行っても良いです。

3.神経症状の増悪:×

→脳梗塞患者で神経症状が悪化している場合は積極的治療を行うべきではありません。当然ですよね?

4.平均血圧 65mmH以上:△

→あいまいな表現です。そして日常臨床では平均血圧などいちいち計算しませんよね。基準では収縮期血圧が70mmHg以下は積極的なリハビリはしないという基準があり、過度の低血圧では積極的なリハビリはすべきではありません。平均血圧は「収縮期血圧70mHg以下」という基準はクリアしていますが、逆に平均血圧が65mmHg以上というのは過度の高血圧(たとえば平均血圧200mmHg)も含む事が可能です。その意味では(?)となるので△にしました。正確な選択肢とするのは平均血圧60mmHgとある特定の数字を示さなければなりません。

5.RASS (Richmond Agitation Sedation Scale) -3:×

→agitation(アジテーション)とはイライラと興奮する状態を指します。RASSは集中治療室で人工呼吸管理を受けている患者の薬剤での鎮静の状態を評価するスケールです。下の表のように(-3)では中等度鎮静状態で「呼びかけに動きますが、アイコンタクトがない」状態ですので、あまり積極的にリハビリするような状況ではないと思います。

(18) 介護予防事業にて、図のようなテストで確認可能なのはどれか。

(59回午後18)

1.フレイル

2.サルコペニア

3.ダイナペニア

4.ロコモティブ症候群

5.コンパートメント症候群

【答え】2

【解説】

1〜4の選択肢は以下のような関係にあります。

1.フレイル:×

→フレイルとは frailty(フレイルティー)の日本語訳で、病気ではない けれど、年齢とともに、筋力や心身の活力が低下し、介護が必要になり やすい、健康と要介護の間の虚弱な状態のことです。

以下のFriedの診断基準で5項目中3項目該当でフレイルと診断されます。

1.体重減少:意図しない年間4.5kgまたは5%以上の体重減少

2.主観的な活力低下:何をするのも面倒、何かを始める事ができない、と週3〜4日以上感じる

3.握力低下:標準より20%以上の低下

4.歩行速度低下:標準より20%以上の低下

5.活動度低下:1週間の活動量が男性353kcal未満、女性270kcal未満

問題文については、サルコペニアの診断基準には直接筋肉量の低下は含まれていませんので、該当しません。

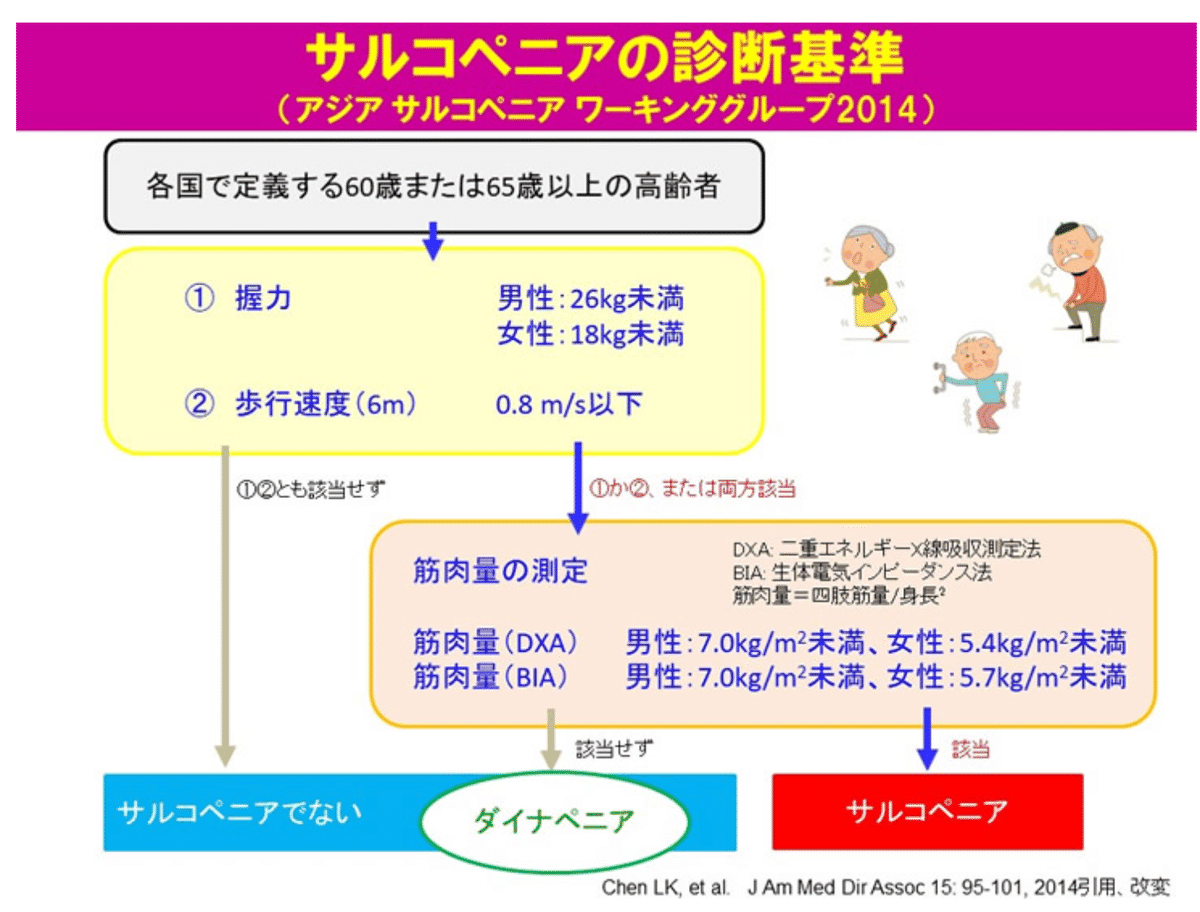

2.サルコペニア:○

→サルコペニアとはギリシャ語のサルコ=筋肉、ぺニア=喪失という言 葉を組み合わせて作られた造語で、筋肉の喪失を意味します。加齢や病気 によって筋肉量が減っていく現象をサルコペニアと呼びます。

診断は以下の図のように、(1)握力低下、(2)歩行速度の低下という2項目の両方またはいずれか1つがあった場合、さらに筋肉量を測定し基準値以下であれば、サルコペニアと診断します。

https://kanazawa-doc.com/フレイル・サルコペニア

問題文では下腿の周径を測る事により、下腿の筋肉量が減少しているかどうかを推定しています。

3.ダイナペニア:×

→ダイナペアとはサルコペニアの前段階です。サルコペニアのように筋肉の減少はありませんが、筋力低下が起こっている状態です。

4.ロコモティブ症候群:×

→ロコモティブ症候群とは、Locomotion (運動、機関車)から来ている言葉で、骨、関節、軟骨、椎間板といった運動器の障害のために、移動機能のが低下した状態の事を指します。進行すれば介護が必要になるリスクが高まります。

5.コンパートメント症候群:×

→コンパートメント症候群は前腕や下肢の骨折の後、阻血性浮腫をきたした状態です。浮腫をきたすので、図のようなテストである程度評価はできますが、介護予防事業にて行うような事ではありません。

(19) 理学療法の臨床実習に参加している学生。脳梗塞による左片麻痺患者の評価を臨床実習指導者と行った。患者は常に右側を向き、左側からの声かけへの反応が遅かった。担当作業療法士の診療記録から収集する検査結果で最も優先度が高いのはどれか。(59回午後19)

1.BIT

2.FAST

3.Stroop test

4.WAIS-IV

5.WCST (Wisconsin Card Sorting Test)

【答え】1

【解説】

問題文の「脳梗塞による左片麻痺患者の評価を臨床実習指導者と行った。患者は常に右側を向き、左側からの声かけへの反応が遅かった。」というのは、右脳梗塞による半側空間無視の状態と考えられます。

1.BIT:○

→半側空間無視のテストは(1) 線分末梢試験、(2) 文字末梢試験、(3) 線分二等分試験、(4) 描画試験など色々ありますが、それらを総称してBIT: Behavioural inattention test : 行動性無視テスト)といいます。

inattentionは無視という英単語 (attentionは注意ですからその反対語です)ですが、国試は意地悪いですから、無視を想像できるように略語の内容を書いてくれません。

覚え方は半分しか見えないから「全体のちょびっとしか見えない」→「びっと」→「BIT」と覚えるようにしました。

2.FAST:×

→FASTはFunctional Assessment Staging of Alzheimer’s Diseaseの略でアルツハイマー型認知症の進行度、重症度評価スケールを指します。

3.Stroop test:×

→StroopとはJ.R.Stroopというヒトの名前です。J.R.Stroopは1935年Journal of Experimental Psychology誌に「色と単語が意味的に不一致な色単語を命名するときに反応時間が遅れる干渉効果」をstroop効果を名付けて発表しました。このテストを行う事によって前頭葉機能を評価することができるそうです。

(覚え方)下の図のようにストラックアウトのような枠の中をぐるぐる光がループするとして覚えました。ストラックアウト-ループでストループです(かなりこじつけです)。

4.WAIS-IV:×

→WAISとは大人の知能検査です。

覚え方としては[wise]という英単語が賢いという意味から

WISC:Wise is C (child) で子供の知能検査

WAIS :Wise is A (adult) で大人の知能検査

と覚えるようにしました。

5.WCST (Wisconsin Card Sorting Test):×

→WCSTはカード (card) を並び替える (sort)するテストです。遂行機能障害の検査になります。

遂行機能障害の検査ではWCSTの他にBADSという検査もありますので覚えておいてください。WCSTのカードを並べているのがバットマンとして一緒に覚えるようにしてました。具体的には動物園の一筆書きのテストですが、最後にコウモリ(バット)の小屋に行くとイメージしていました。

(20) 水中での立位姿勢を図に示す。体重の50%が免荷されるのはどれか。(59回午後20)

【答え】4

【解説】

1.× 90%

2.× 70%

3.× 70%

4.○ 50%

5.× 15% ぐらい?

Dr. Sixty_valleyの第60回理学療法士国家試験対策のポータルサイトページは以下です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?