第59回理学療法士国家試験 午後6−10の解説

息子は第57回の国家試験に不合格で、第58回の国家試験に合格しました。昨年は第58回の試験問題が手元にありましたので、息子の合格の後、恩返しのつもりで国家試験の解説を投稿しました。

第59回は息子は受験していないので問題が手元にはありません。毎年厚労省から問題が公表されるのは5〜6月ごろでかなり遅いです。そこから出版社も対策本を作るので、対策本が手に入るのは夏前になってしまいます。またクエスチョンバンクなどの対策本は国試問題のすべてを網羅している訳ではありません(ごく一部です)。

昨年、国試対策の問題集を作って投稿したところ、多くの方に利用していただきました。今回、投稿を利用していただいた受験生(合格ラインを超えたらしい)の一人にお願いして、国家試験問題を入手する事ができましたので、昨年同様、早めに国家試験問題と解説を投稿したいと思います。

理学療法士ではありませんが、医師の立場から解説をします。これは違うよという所があればコメントいただくと幸いです。

(6) ゴムバンドを用いて筋力増強運動を実施している様子を図に示す。この運動で最も増強される筋はどれか。(59回午後6)

1.前鋸筋

2.大胸筋

3.棘下筋

4.肩甲下筋

5.烏口腕筋

【答え】3

【解説】

図の動きは肩関節外旋です。

1.前鋸筋:×

→前鋸筋は肩甲骨の外転・上方回旋・肩甲骨を胸郭に引き寄せる作用があります。図の動きでは肩甲骨は内転します。

2.大胸筋:×

→大胸筋の作用は主に(1)肩関節の水平内転で、その他、(2)肩関節屈曲、(3)肩関節内転、(4)肩関節内旋です。

3.棘下筋:○

→棘下筋は肩関節ローテーターズ・カフの一つで、肩関節外旋作用があります。

4.肩甲下筋:×

→棘下筋は肩関節ローテーターズ・カフの一つで、肩関節内旋作用があります。

5.烏口腕筋:×

→烏口腕筋は肩関節屈曲・内転・外旋作用があります。しかし、図では肩関節は伸展位・外転内転中間位で固定されているため、烏口腕筋の筋力増強効果は棘下筋に比べかなり弱いです。

(7) 17歳の女子。サッカー中に転倒し歩行困難となったため受診した。右足関節外側靱帯損傷と診断され、安静目的に10日間の固定を行った。短下肢装具を着用し、理学療法を開始した。正しいのはどれか。(59回午後7)

1.足関節周囲筋のストレッチを行う

2.歩行練習は圧痛が改善してから開始する

3.装具はできる限り早く外すように指導する

4.バランストレーニングは開眼片脚起立から開始する

5.筋力トレーニングは閉鎖性運動連鎖 (CKC: closed kinetic chain)から

開始する

【答え】1

【解説】

足関節外側靱帯損傷についてのリハビリ問題です。足関節外側靱帯損傷に関してはこれまで1点問題で損傷を受けやすい靱帯=前距腓靱帯を問う問題がほとんどでしたが、リハビリの内容を問う問題は初めてです。

また43回午前85で以下のような問題も出ています。以下の問題はそのまま再度出題される可能性があるので、チェックしておいてください。

****************************************************

足関節で内反捻挫が起こりやすい理由はどれか。2つ選べ。(43回午前85)

1. 外がえしに作用する筋が少ない

2. 内側の靱帯が外側に比して脆弱である

3. 内果に比べ果の骨性制限が小さい

4. 背屈位で不安定になる

5. 底屈に伴い回外が生じる

【答え】2、5

****************************************************

では本問題の選択肢を見ていきましょう。

1.足関節周囲筋のストレッチを行う:○

→急性期はもちろんストレッチをしてはいけません。ただし状況は10日間の安静・固定を行った後に理学療法を開始する状況です。

10日間の固定により、足関節周囲筋が廃用性に固まりROM制限が起こっている可能性があります。最初は内側から(外側からではありません)ストレッチを始めるのが良いと思います。

2.歩行練習は圧痛が改善してから開始する:×

→短下肢装具を装着しているので、足部が内がえし*とならないと思いますので、痛みが少し残っていても歩行練習は開始すべきです。

(注)*2022年の改訂により足関節・足部に関する前額面の運動に関して、足底が外方に向く動きを外がえし、内方に向く動きを内がえしと名称変更されました。

3.装具はできる限り早く外すように指導する:×

→上記のように、足部が内がえし*とならないように、装具はしばらくつけておいた方が良いと思います。

4.バランストレーニングは開眼片脚起立から開始する:×

→過度な内がえし*とならないように、バランストレーニングは両脚立位でできるようなトレーニング (functional reach testなど)から始めた方が良いと思います。

5.筋力トレーニングは閉鎖性運動連鎖 (CKC: closed kinetic chain)から開始する:×

→CKCは末端が壁や床に付けた状態で行う運動です。自体重がかかりストレッチ効果が高くなるので、初めは末端が壁や床に付けずに行うOKC (open kinetic chain)で行う方が良いでしょう。

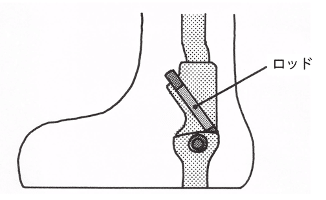

(8) 図のようなクレンザック継ぎ手の機能で正しいのはどれか。2つ選べ。(59回午後8)

1.背屈補助

2.背屈遊動

3.底屈制限

4.底屈制動

5.底屈補助

【答え】2・3

【解説】

図ではロッドが1本なので、シングルクレンザック継ぎ手となります。

下図左のように背屈ではロッドがじゃまにならないので遊動(フリー)となりますが、下図右のように底屈ではロッドがあるところで当たるので制限(ある所以上は曲がらなくなる)がかかります。制動とはブレーキがかかるという意味なので違います。

1.背屈補助:×

2.背屈遊動:○

3.底屈制限:○

4.底屈制動:×

5.底屈補助:×

(9) 60歳の男性。パーキンソニズムで、すくみ足を認める。メトロノームを用いた歩行練習により、10m歩行において、歩行率が120歩/分、歩行速度が0.8m/秒に改善した。平均的な歩幅はどれか。(59回午後9)

1.30cm

2.35cm

3.40cm

4.45cm

5.50cm

【答え】3

【解説】

1分間に歩く距離は0.8m/秒から0.8m×60秒=48mです。

歩行率が120歩/分ですから、歩幅は48m÷120=0.4mとなります。

(10) 65歳の女性。右膝関節の痛みを主訴に来院した。右膝関節に軽度の屈曲制限があり、右内側広筋が軽度萎縮している。歩行時に内反膝を呈し、階段昇降時に右膝の関節内側の痛みを強く感じている。装具療法で適切なのはどれか。(59回午後10)

1.ロッカーバー

2.トーマスヒール

3.メタタルザルバー

4.外側ウェッジヒール

5.内側ウエッジヒール

【答え】4

【解説】

歩行時に内反膝を呈しており、右変形性膝関節症と思われます。

膝OAについてまとめました。

1.ロッカーバー:×

→ロッカーバー(下図では⑧)は靴底をロッキングチェアのように加工します。前足部全体で転がるような丸みがついた補正、 中足骨頭の免荷と共に、踏みかえしを容易にしています。変形性膝関節症に特に有用ではありません。

2.トーマスヒール:×

→トーマスヒールは親指側、逆トーマスヒールは小指側のヒールが突出しています。覚え方はToe (つま先)が出ているのがトーマスと覚えました。

トーマスヒールは下腿・足部が内反傾向になるので外反足、逆トーマスヒールは下腿・足部が外反傾向になるので内反足に適応です。

変形性膝関節症では下腿が内反になるので逆トーマスヒールが適応です。

3.メタタルザルバー:×

→メタタルザルバーは中足骨の免荷を目的としています。慢性関節リウマチに適応となります。

4.外側ウェッジヒール:○

s→変形性膝関節症では下腿が内旋(O脚)となっているたね、足部は外がえし*となっています。そのため、外側にウエッジヒールを挿入する事によって外がえしが軽減します。(注)*2022年の改訂により足関節・足部に関する前額面の運動に関して、足底が外方に向く動きを外がえし、内方に向く動きを内がえしと名称変更されました。

https://akaishionline.com/ashinoonayami/2017/01/980/

5.内側ウエッジヒール:×

→選択肢4を参照してください。内側ウェッジヒールは症状を悪化させます。

Dr. Sixty_valleyの第60回理学療法士国家試験対策のポータルサイトページは以下です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?