理学療法士国家試験対策 循環器・内部障害難問 57回午後11 QT延長を理解する

これまで58回の国家試験問題について詳しく解説を加えてきましたが、今回は過去問について解説を加えます。

解説を加えるのは内部障害(循環器)で57回午後11の問題です(3点問題です)。これはQT延長に関する問題で、まじめに考えると、とても難しい内容です(臨床的にはとても重要な事なんですが…)。ネットで解説を検索しても、解説が??ですので、今回はこの問題について解説を加えます。

57回午後11はこのような問題でした。

………………………………………………………………………………

治療前後の心電図を下に示す。治療の作用として正しいのはどれか。(57回午後11)

1.不応期の短縮

2.心収縮力の増強

3.房室間の伝導の抑制

4.洞房結節の脱分極促通

5.心室筋の活動電位持続時間の延長

【答え】5

………………………………………………………………………………

この問題の内容は理学療法士のレベルではありません。内容はとてもむずかしいです。

さて、このような問題を解く上では、いくつかの基本事項や臨床的背景を知っておく必要があります。

まず第1に心電図の波形の成り立ちを基礎レベルから理解して行こうと思います。

以下は正常の心電図波形です。主な波形としてはp波・QRS波・T波・U波があります。

https://www.kango-roo.com/learning/1705/

それぞれの波の意味が以下の通りです。

P波:心房の興奮(収縮)

QRS波:心室の興奮(収縮)

T波:心室の興奮からの回復

を表します。

そもそも心電図は心臓の電気的な活動を記録するものです。心臓の電気の変化を、主に体の左下(図では右下)から見ている形になり、センサーに向かってくる電気の流れを上向きに描出します。

【1】心房の収縮を表すP波

心臓の刺激は洞房結節の興奮から始まりますが、洞房結節が興奮した電気信号はとても小さいので、心電図で捉えることはできません。P波は洞房結節の興奮に引き続いておこる心房の収縮を捉えたものです。

https://www.kango-roo.com/learning/1705/

【2】心室の収縮を表すQRS波

心房から刺激は房室結節に伝わり、房室結節が興奮します。房室結節やHis束での電気信号も小さい電位なので、心電図で捉えることはできません。心室に電気信号が伝わり、心室が収縮する際にQRS波が描出されます。心房の筋にくらべて、心室の筋の量はとても多いので、QRS波はP波にくらべてとても大きな波となります。

https://www.kango-roo.com/learning/1705/

QRS波が心室の興奮(収縮)を表すとすると、心室の興奮から冷める過程のT波との間、すなわちST部分ではどのような状態なのでしょうか?QRS波が心室の興奮(収縮)だとすると、ST部分は収縮が終わっているのでしょうか?

答えはNoです。実はST部分はまだ心室の収縮が持続しています。

以下に心室内の活動電位の話をします(57回午後11の設問はまさにこの点について問われています)。

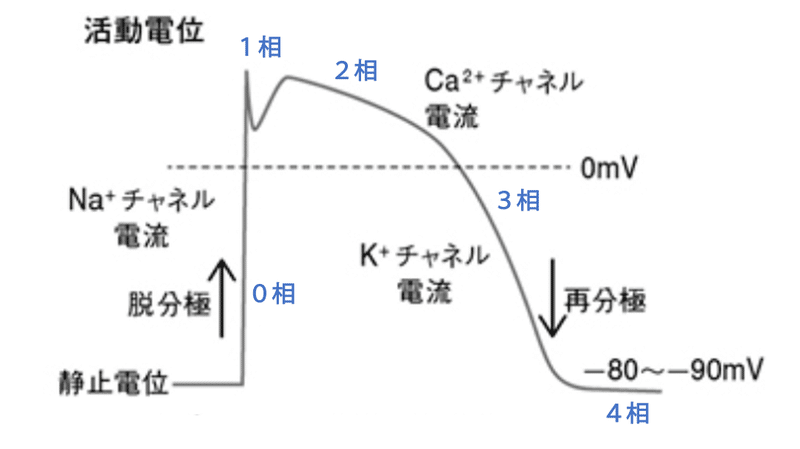

下図は心筋内のプルキンエ線維の静止電位と活動電位です。静止状態であは-80〜90mVに分極していますが、刺激が伝わるとNaチャンネルが開いて、急激にNaイオンが流入し、スパイク状に活動電位が生じます(脱分極)。その後,細胞内電位はしばらくの間プラスの電位を保ち続けます。この時期(2相)ではCaチャンネルが開き、Caイオンがゆっくり細胞内に流入しています。3相になると外向きのKチャンネルが開き、Kイオンが流出する事により、再び静止電位に戻ります(再分極)。

https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=9623

この一連の流れを、体表面で捉えた心電図と重ね合わすと、実は活動電位はQRSの部分で終わるのではなく、T波の頂点からT波の終わりまで持続している事がわかります(うーん、こんな知識、理学療法士の学生に必要でしょうか?おそらく医師でも循環器内科専門医以外はほとんど知らないと思います)。

臨床薬理 Jpn J Clin Pharmacol Ther 2017 ; 48(2): 67-72

ではQRS波とT波って一体何?

ここでQRS波とT波とは何かを掘り下げてみます。上図の中に最内心室筋と最外心室筋という表記があります。最内心筋とは心筋のうち最も内側にある心筋で、最外心筋は心筋のうち最も外側にある心筋の事です。最内心室筋と最外心室筋には以下の特徴があります。

心室が収縮する時は最内心室筋から収縮し、最後に最外心室筋が収縮する。

「心室が収縮する時は最内心室筋から収縮し、最後に最外心室筋が収縮する」は、考えてみれば理にかなっています。心筋が収縮する場合、心室の外側の筋が先に収縮しても、心室の内側の筋が収縮していないと、外側の心筋は内側に向かってうまく収縮できません。

まず、心室の内側の筋が収縮し、外側の筋がわずかに遅れて収縮するとスムーズに収縮できるのです(同時でも良いような気がしますが…)。

心室が拡張する時は最外心筋が拡張し、最後に最内心筋が拡張する。

前述の収縮の話の反対です。心筋が拡張する場合は、まず外側の心筋が拡張する事によって、内側の心筋がスムーズに外側に拡張していく事ができます。

QRS波とは?

これまで説明した(下図再掲)ように、心内膜側と心外膜側で興奮開始時点に時間的ずれがあります(最内心室筋の興奮が速く、最外心室筋の興奮が遅いです)。最内心室筋が興奮し始めた時には、最外心室筋の電位はまだ0で、その差が上向きの大きなR波となります。これは下図の1相にあたりますが、内側に電位があり、外側の電位が0なので、刺激は内側から外側へ向かうため、波形は上向きになります。

次に最外心室筋の電位が立ち上がると、最内心室筋との電位差がなくなるため、上向きの波が見かけ上なくなってしまいます。この部分がST部分になります。

したがって、ST部分は心室内の活動電位がまだ持続している期間になります【重要】。ST部分は心室が興奮していない(活動電位が持続していない)という事ではない事に注意してください。

臨床薬理 Jpn J Clin Pharmacol Ther 2017 ; 48(2): 67-72

T波とは?

前述のように心室の収縮が終了して拡張する時は、先に最外心室筋が弛緩して最後に最内心室筋が弛緩します。上図でも最外心室筋の電位が最内心室筋の電位よりも先に低下しています。ここで電位差が生じますので、心電図上に波が発生しますが、先に最外心室筋の電位が下がりますので、最内心室筋の電位が残り、その結果、内側から外側に電流が流れ、T波は上向きになります。

上図からT波の立ち上がりは最外心室筋の電位が下がるポイントであり、心室が拡張し始める(心室の興奮が冷め始める)時であり、T波の終わりは最内心室筋の電位が下がるポイントで心室の拡張が終わる(心室の興奮が完全に冷める)時である事が理解できると思います。

絶対不応期と相対不応期

心筋細胞は興奮し活動している時は、そこに新たな刺激が加わっても反応を示さない特性があります。とくにQRSからT波の頂点までは、いかなる刺激でも心筋は反応を示さないため絶対不応期といいます。一方、T波の頂点からT波の終わりでは弱い刺激には反応しませんが、強い刺激には反応するため、相対的不応期といいます。

https://kusuri-jouhou.com/pharmacology/arrhythmia.html

上図右の活動電位のタイミングで見ると、活動電位が持続している時期(1相から2相)は絶対的不応期になり、活動電位が低下する3相では相対不応期になります。

相対不応期は別名受攻期(攻撃を受けやすい期間)とも呼ばれ、この時期に期外収縮などが起きると、心室細動に移行しやすいので注意が必要です【超重要】。相対不応期はT波の後半ですので、この時期に期外収縮がおきる事を特にR on Tと呼びます(Rは期外収縮のQRS波のR波の事です)。

https://med.toaeiyo.co.jp/contents/cardio-terms/disease/3-50.html

QT延長のメカニズム

心電図でQTとはQRS波の始まりのQ波からT波の終わり(始まりではありません)の期間を指します。

https://www.kango-roo.com/learning/1705/

QT延長の成因を考えるために、活動電位の成り立ちを確認します。

心筋細胞では、刺激伝導系から刺激が入ると、Naチャンネルがまず開いて、脱分極が起こります。電位がスパイク状に急激に立ち上がった後、Caチャンネルが開いて、Caイオンがゆっくり細胞内に入るため、脱分極状態が維持されます。その後、Kチャンネルが開いて、Kイオンが細胞外に流出する事により、電位は急激に下がる事になります。

https://ogw-media.com/medic/cat_care/3928

57回午後11の問題では何かの治療をした後、QTが延長しています。これはおそらく(いや確実に)抗不整脈薬を投与した後と考えられます。

下の表はVaughan Williamsによる抗不整脈薬の分類です。不整脈がひどい場合には抗不整脈薬を用いて治療を行いますが、下の表のように、I・III・IV群はそれぞれNa・K・Caチャネル(チャンネル)を遮断する事によって、作用を発揮します。

上の活動電位のイラストでわかるように、Na・K・Caチャネル(チャンネル)が遮断されると活動電位に抑制的に働く事が分かると思います。

Caチャンネル遮断によるQT延長

QTが延長する機序の一つにCaチャンネルの遮断があります。

前述のようにCaチャンネルは活動電位の2相で開き、心筋細胞内へCaを流入させ、活動電位の維持に働きます。Vaughan Williams IV群の抗不整脈薬によりCaチャンネルを遮断(この場合閉じるのではなく、抑制されて狭くなる)すると、細胞内へのCaの流入が遅くなり、その結果、心筋内での活動電位が長く維持されます(おそらく、3相にはCaが一定量以上細胞内に流入しないと移行しないのでしょう)。

https://youtu.be/S2dOVziHM3M

その結果、最内心筋でも最外心筋でも活動電位が長くなり、QRS波からT波の立ち上がり(図では緑矢印の区間)までの時間が長くなります(QT延長)。また、このような現象は、Caチャンネルの遮断以外に低Ca血症でも起こります。

この場合、心筋細胞内へのCa流入が阻害されますが、心筋細胞へのCa流入の阻害は心収縮力を低下させます【57回午後11:選択肢2】。これは以下の理由によります。心筋は骨格筋と違って、心筋細胞膜に活動電位が生じると、それが引き金となって細胞外から細胞内へCaイオンが流入します。流入したCaイオンは筋小胞体に作用して、筋小胞体から大量のCaイオンが放出され、心筋が収縮します。したがって、心筋細胞内へのCaイオンの流入が阻害されると、心筋細胞の収縮力が低下する事になります。

https://www.mnc.toho-u.ac.jp/v-lab/shinkin/ion/ion-2-1.html

細胞外のCaイオンが心筋細胞の収縮に必須であることは、下図のように心筋標本を浸す溶液( 細胞外液 )からCaイオンを除去すると、活動電位は起こっていても心筋収縮力は極めて短時間に消失するという簡単な実験からも容易に推測できます。

また、活動電位持続時間が長くなると、絶対不応期が長くなります【57回午後11:選択肢1】。

Kチャンネル遮断によるQT延長

一方Kチャンネルは活動電位の3相で開き、心筋細胞内から細胞外へKを流出させ、活動電位を低下させます。Vaughan Williams III群の抗不整脈薬によりKチャンネルを遮断(この場合閉じるのではなく、抑制されて狭くなる)すると、細胞外へのKの流出が遅くなり、心筋内で活動電位が再分極するのに時間がかかってしまいます。その結果、T波の立ち上がりから最後まで(T波そのもの)が延長し、幅が広くなってしまいます(これもQT延長)。

この場合は、心室の相対的不応期が延長することになります。心室の相対的不応期は受攻期とも呼ばれ、この時期に期外収縮が起こると心室細動に移行しやすいので、このタイプのQT延長はリスクが高いと言えます。

なお、このような現象は、Kチャンネルの遮断以外に低K血症でも起こります。

ここまで説明して、やっと57回午後11の問題について解説をする事ができます。

………………………………………………………………………………

治療前後の心電図を下に示す。治療の作用として正しいのはどれか。(57回午後11)

1.不応期の短縮

2.心収縮力の増強

3.房室間の伝導の抑制

4.洞房結節の脱分極促通

5.心室筋の活動電位持続時間の延長

………………………………………………………………………………

治療前後での心電図の変化はQTの延長です。これはおそらく抗不整脈薬を投与(内服でなく、即効性の静脈注射でしょう)を行ったものと思われます。前述のように、QT延長はQRS波からT波の立ち上がりまでの時間が延長するタイプで、Vaughan Williams IV群の抗不整脈薬によりCaチャンネルを遮断した事による影響だと思われます。

1.不応期の短縮:×

QT延長でQRS波からT波の立ち上がりまでの時間が延長している場合は、活動電位持続時間が延長しており、その場合は絶対的不応期が延長しています。T波が全体的に幅広く延長している場合には、相対的不応期が延長しています。

2.心収縮力の増強:×

Vaughan Williams IV群の抗不整脈薬によりCaチャンネルを遮断した場合に起こる変化と考えられ、心筋細胞内へのCaイオンの流入が遅延するため、心収縮力は低下します。

3.房室間の伝導の抑制:×

QT延長は心室筋内の変化です。房室間の伝導はPQ間隔で表されますが、問題の心電図上は治療後もPQ間隔は一定であり、房室間の伝導が抑制されているとは考えられません。

4.洞房結節の脱分極促通:×

下図左のように、心筋ではNa・Ca・Kチャンネルが活動電位に関連しており、脱分極はNaイオンの流入によっておこり、Caイオンの流入によって活動電位が持続し、Kイオンの流出により活動電位は低下し再分極します。

一方、洞結節、房室結節の性質は特殊で、Na電流はほとんど存在せず、脱分極はCa電流で起こり、再分極はK電流で起こります。

https://knowledge.nurse-senka.jp/226988

したがって、問題の症例のように、Caチャンネルを遮断するような薬物が投与され、QTが延長するような状態では、洞結節の脱分極も抑制される事になります。問題の心電図では、治療後に徐脈傾向になっています(洞結節の脱分極自体は心電図上では確認する事はできません。P波はあくまで洞結節の脱分極に引き続いておこる心房の収縮を表しています。

5.心室筋の活動電位持続時間の延長:○

QT延長でQRS波からT波の立ち上がりまでの時間が延長している場合は、Caイオンチャンネルが遮断される事により活動電位持続時間が延長していると考えられます。

以上、57回午後11の解説ですが、すべての選択肢を理解するためには、とても専門的な知識が必要です。このような知識は理学療法士、とくに国試受験生レベルではありません。一般的な医師レベルとしても高度で、循環器専門医レベルと思います。

国試出題委員はこのような難解な問題を出題すべきではありません。国試出題委員会も出題レベルをコントロールできていません。出題委員・委員会は猛省してもらいたいものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?