第59回理学療法士国家試験 午前91-95の解説

息子は第57回の国家試験に不合格で、第58回の国家試験に合格しました。昨年は第58回の試験問題が手元にありましたので、息子の合格の後、恩返しのつもりで国家試験の解説を投稿しました。

第59回は息子は受験していないので問題が手元にはありません。毎年厚労省から問題が公表されるのは5〜6月ごろでかなり遅いです。そこから出版社も対策本を作るので、対策本が手に入るのは夏前になってしまいます。またクエスチョンバンクなどの対策本は国試問題のすべてを網羅している訳ではありません(ごく一部です)。

昨年、国試対策の問題集を作って投稿したところ、多くの方に利用していただきました。今回、投稿を利用していただいた受験生(合格ラインを超えたらしい)の一人にお願いして、国家試験問題を入手する事ができましたので、昨年同様、早めに国家試験問題と解説を投稿したいと思います。

理学療法士ではありませんが、医師の立場から解説をします。これは違うよという所があればコメントいただくと幸いです。

(91) 脳卒中の身体機能評価に用いられる評価尺度はどれか。2つ選べ。(59回午前91)

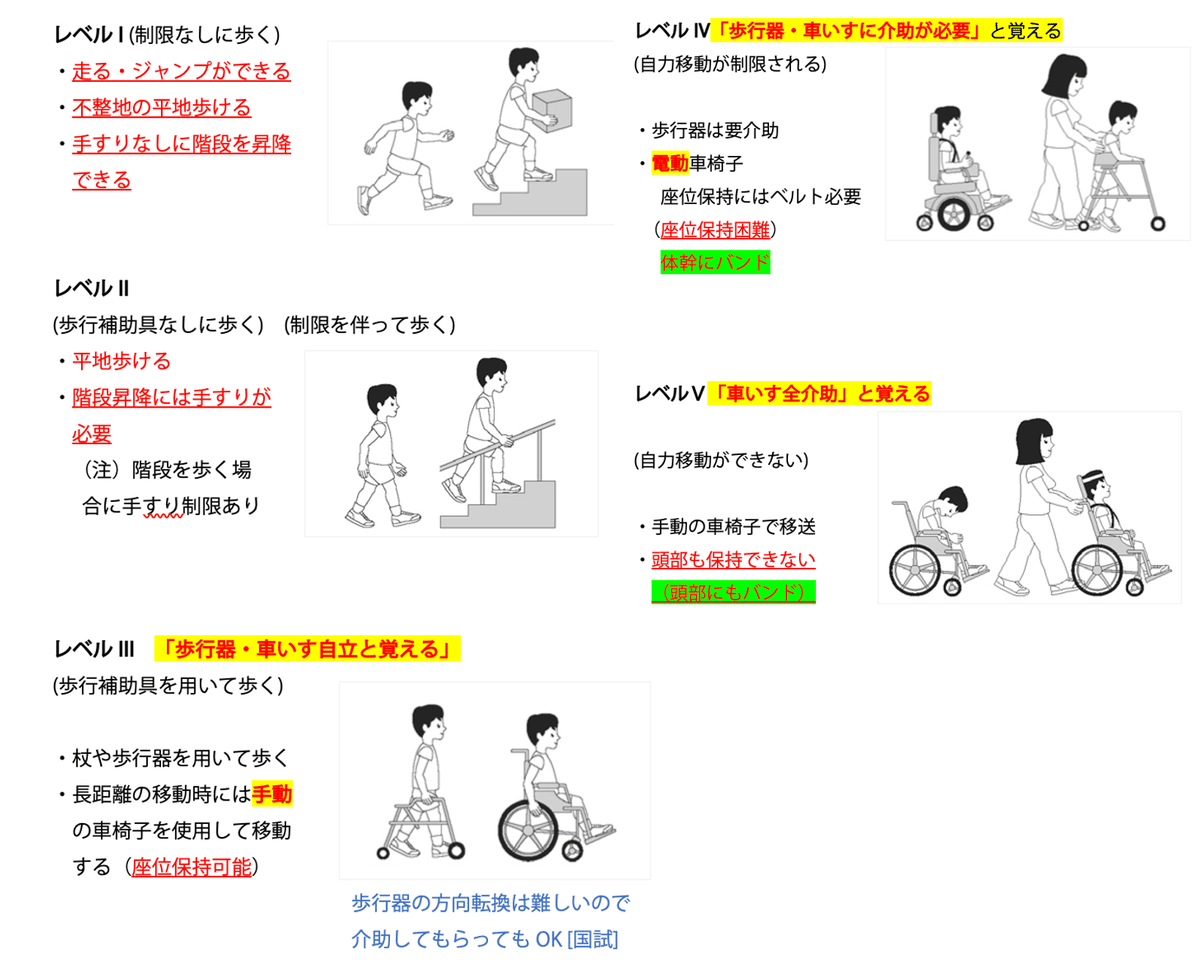

1.GMFCS

2.MMPI

3.NIHSS

4.SIAS

5.UPDRS

【答え】3・4

【解説】

1.GMFCS:×

→GMFCS はGross Motor Function Classification Systemの略で脳性麻痺の粗大運動機能分類システムです。

2.MMPI:×

→59回午前71でも選択肢にでました。MMPIはMinnesota Multiphasic Personality Inventoryの略でミネソタ多面人格目録といいます。質問紙法によ

る人格検査です。MMPIのP は人格を表すpersonality (パーソナリティー)から人格検査として覚えてください。550項目を「はい」「いいえ」「どちらでもない」で答えさせるものです。

3.NIHSS:○

→NIHSS はNational Institute of healthcare, Stroke scaleの略で、NIHとはアメリカの国立衛生研究所の事、Strokeは脳梗塞の別名、Scaleはスケールです。脳梗塞の初期診断、重症度診断を行うスケールです。

4.SIAS:○

→SIASはStroke Impairment Assessment Setの略で脳梗塞によって生じた機能障害を総合的に評価する指標です。

以下のような項目を評価します。

5.UPDRS:×

→UPDRSはUnified Parkinson's Disease Rating Scaleの略で、統一されたパーキンソン病の評価スケールです。UPDRSのPDはパーキンソン病の事です。

覚え方はUPDRSのUPからアップアップでプールで溺れているイメージで、プールの4角形から4つのパートと覚えるようにしていました。

(92) 手根管症候群でみられる徴候はどれか。(59回午前92)

1.下垂手

2.骨間膜の萎縮

3.小指のしびれ

4.母指球筋の萎縮

5.Guyon管のTinel徴候陽性

【答え】4

【解説】

手根管症候群は手根管によって正中神経が絞扼されておこる症候群です。

1.下垂手:×

→下垂手は橈骨神経高位麻痺で起こります。下垂指は橈骨神経低位麻痺(後骨間神経麻痺)で起こります。後骨間神経麻痺については59回午前13の解説を参照してください。

2.骨間膜の萎縮:×

→骨間筋は尺骨神経支配です。下図右のように、股間(骨間)に柄杓をイメージして骨間筋=尺骨神経支配と覚えました。

3.小指のしびれ:×

→小指側は尺骨神経支配です。薬指の半分を超えないことをring finger split signと呼びます。

4.母指球筋の萎縮:○

→正中神経は母指球に分布しており、とくに母指対立筋と短母指外転筋は正中神経単独支配(短母指屈筋は正中神経と尺骨神経の二重支配)であるので、正中神経麻痺によって母指球筋が萎縮します。

5.Guyon管のTinel徴候陽性:×

→ギオン管症候群は手関節で尺骨神経が通るギオン管の絞扼症状です。

(93) ケトアシドーシスによってKussmaul呼吸が起こる理由で正しいのはどれか。(59回午前93)

1.O2を取り込むため

2.H+が減少したため

3.CO2を排出するため

4.HCO3-が増加したため

5.pHの上昇を基準値に戻すため

【答え】3

【解説】

Kussmaul呼吸とはKussmaulの大呼吸とも言われ、簡単に言えば大きな深い呼吸です。これは代謝性アシドーシスを呼吸性に代償しようとするものです。

1.O2を取り込むため:×

→代謝性アシドーシスを呼吸性に代償しようとするものです。低酸素に対する代償反応ではありません。

2.H+が減少したため:×

→アシドーシスはH+が増加した事によります。H+が減少するのはアルカローシスです。

3.CO2を排出するため:○

→大きな呼吸で換気量を増やし、PaCO2を低下させる事により呼吸性アルカローシスの状態とし、代謝性アシドーシスを代償します。

4.HCO3-が増加したため:×

→代謝性アシドーシスではHCO3-が減少します。代謝性アルカローシスではHCO3-が増加します。

5.pHの上昇を基準値に戻すため:×

→アシドーシスではpHは低下します。アルカローシスではpHが上昇します。

(94) 急性心筋梗塞が疑われる場合に最も優先度が低い検査はどれか。(59回午前94)

1.心電図

2.心エコー

3.冠動脈CT

4.冠動脈造影

5.心筋シンチグラフィー

【答え】5

【解説】

急性心筋梗塞が疑われる場合、早急に診断し、冠動脈の血流を再開する治療を行わなければなりません。

1.心電図:○

→心電図は簡単に手早く検査する事ができます。急性心筋梗塞では下図のような心電図変化がみられます。超早期には「hyper acute TとよばれるT波の増光高さ」が見られ、1〜3時間で「ST上昇」、3〜6時間で異常Q波がみられます。異常Q波は貫壁性梗塞となったことを意味します。

2.心エコー:○

→心エコーもまた簡単に手早く行う事ができる検査です。急性心筋梗塞では心エコーで心電図で上記の異常が見られた部位に一致して壁運動異常がみられるかどうかを評価します。急性心筋梗塞で心筋壁が全く動かなくなるakinesisや収縮方向とは反対方向に動くdyskinesisが見られます。ただし、急性心筋梗塞の一歩手前の狭心症でも心筋が気絶したようになって(気絶心筋: Stunned Myocardiumといいます)同様の壁運動異常が見られる事があります。

通常急性心筋梗塞の確定診断は心エコーでの壁運動異常と採血での心筋逸脱酵素上昇で行います。最近では外来で簡単・迅速に結果がでるトロポニン Tが良く使われます。

3.冠動脈CT:○

→急性心筋梗塞は冠動脈が閉塞しておこるので、冠動脈造影が確実な診断法です。ただし冠動脈造影は大きな専門病院で循環器内科専門医でしかできません。冠動脈造影ができない施設では、造影CTを用いて冠動脈の造影をできるようになってきました。

冠動脈CTは高速・高解像度のMD-CT (multi detector - CT)と専用ソフトウェアがあれば撮影できます。

https://www.takanaka-clinic.com/index.cgi?page=system-01

4.冠動脈造影:○

→冠動脈造影は冠動脈にカテーテルを挿入して、冠動脈を直接造影する検査法です。冠動脈の閉塞の有無を最も確実に検査できる検査法で、もし閉塞があれば、それに引き続いて治療を行う事ができます。

https://nagoya.heart-center.or.jp/div01.html

5.心筋シンチグラフィー:×

→心筋シンチグラフィーは放射性同位元素を体内に注射して、末梢の心筋細胞の血流の状態を評価する検査法です。

https://www.ogaki-mh.jp/gazoubumon/kensa/ri.html

この検査法は放射線を発生する試薬を用いるため、大学病院など特殊な施設でしか検査する事ができません。また試薬は事前に発注・調整する必要があるため、緊急で検査をする事ができませんし、検査には比較的長い時間を要しますので、急性心筋梗塞の急性期診断に用いられる事はありません。狭心症など心筋梗塞になっていない患者で予定検査で心筋虚血の有無を検査する事が多いです。

(95) Levy小体型認知症の早期にみられる症状はどれか。(59回午前95)

1.幻視

2.考想伝播

3.失語

4.人格変化

5.脱抑制

【答え】1

【解説】

Levy小体型認知症はレビー小体と呼ばれるたんぱく質が神経細胞にたまることで起きる認知症です。横浜市立大学の小阪教授が世界で初めて症例報告しました。

Levy小体型認知症が認知機能の低下に加えて、幻肢(小人がみえる)が特徴的です。その他、以下の図のような症状が見られます。

https://kaigo.homes.co.jp/manual/dementia/basic/lewy/

最近、パーキンソン病は黒質線条体系にLevy小体が蓄積している事がわかってきました。したがって、Levy小体型認知症はパーキンソン病関連疾患として考えられるようになり、「パーキンソン症状」や、パーキンソン病でみられる「レム睡眠行動障害」なども見られます。

認知症全体の約2割がLevy小体型認知症といわれ、女性よりも男性に発症が多い傾向があります(レビーと言う響きからボビーオロゴンさんを連想して、レビー=男性と覚えるようにしました)。

他の認知症と比較すると進行が速いことが特徴です。初期では幻肢・パーキンソン症状・レム睡眠行動障害・自律神経障害がみられ、認知機能の低下がみられるのは中期以降です。

1.幻視:○

2.考想伝播:× 統合失調症

3.失語:× 脳梗塞・脳出血など

4.人格変化:× 前頭葉障害

5.脱抑制:× 前頭葉障害

Dr. Sixty_valleyの第60回理学療法士国家試験対策のポータルサイトページは以下です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?