第59回理学療法士国家試験 午前31-35の解説

息子は第57回の国家試験に不合格で、第58回の国家試験に合格しました。昨年は第58回の試験問題が手元にありましたので、息子の合格の後、恩返しのつもりで国家試験の解説を投稿しました。

第59回は息子は受験していないので問題が手元にはありません。毎年厚労省から問題が公表されるのは5〜6月ごろでかなり遅いです。そこから出版社も対策本を作るので、対策本が手に入るのは夏前になってしまいます。またクエスチョンバンクなどの対策本は国試問題のすべてを網羅している訳ではありません(ごく一部です)。

昨年、国試対策の問題集を作って投稿したところ、多くの方に利用していただきました。今回、投稿を利用していただいた受験生(合格ラインを超えたらしい)の一人にお願いして、国家試験問題を入手する事ができましたので、昨年同様、早めに国家試験問題と解説を投稿したいと思います。

理学療法士ではありませんが、医師の立場から解説をします。これは違うよという所があればコメントいただくと幸いです。

(31) 変形性股関節症でみられるのはどれか。(59回午前31)

1.Tinel徴候

2.Froment徴候

3.Romberg徴候

4.Lhermitte徴候

5.Trendelenburg徴候

【答え】5

【解説】

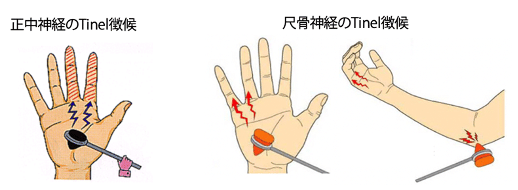

1.Tinel徴候

Tinel徴候は絞扼性神経障害で絞扼部をハンマーなどで叩打すると痛みやしびれを生じるものです。手根管症候群(正中神経)やギオン管症候群・肘部管症候群(尺骨神経)や足根管症候群(後脛骨神経)などでみられます。

2.Froment徴候:×

Froment徴候は尺骨神経麻痺でみられる徴候で、母指と第2指で紙を挟むように指示した際に,患側の母指が伸展したまま紙をはさめず、代償的に屈曲を呈する所見です。母指内転筋および背側骨間筋はともに尺骨神経支配ですが、尺骨神経麻痺によってこれらが麻痺する結果、起こります。

Froment徴候→尺骨神経麻痺

(1)母指内転筋の麻痺

(2)背側骨間筋(示指の外転)

3.Romberg徴候:×

Romberg徴候は主に脊髄小脳変性症の診断・テストで、脊髄性失調との鑑別診断で用いられるテストです。脊髄小脳失調症ではロンベルグテストは陰性です。脊髄性失調(後索路障害)ではロンベルグテストが陽性となります。

4.Lhermitte徴候

Lhermitte徴候は神経難病の多発性硬化症 (MS: multiple sclerosis)でみられる徴候です。多発性硬化症は中枢神経の脱髄から多彩な神経症状をきたします。

1.温熱で悪化(ユートフ徴候)

2.四肢の有痛性けいれん

3.頸部前屈で腰痛(レルミット・レーミッテ徴候)

4.視力障害(球後視神経炎)

5.小脳性失調

6.大脳障害→痙縮

7.脊髄→感覚障害・しびれ

などです。

球後視神経炎による視力障害と合わせて視力検査の(「れ」を見て)で覚えるようにしました。

5.Trendelenburg徴候 :○

トレンデレンブルク徴候とは、歩行の際に患側と反対側に体が傾き、骨盤の高さが傾斜する事(支持している足の反対側が下がってしまう状態)を指します。

トレンデレンブルグ徴候【股関節検査】より引用

https://anma-massage.jp/trendelenburgs-sign/

左の股関節に変形がある場合は、左足で体重を支えるタイミングで、体幹が右側に傾斜し骨盤の右側が下がってしまう現象を指します。

この体の傾きの原因は、(1) 患側股関節の筋力(主に外転筋)の低下、 (2) 患側股関節の関節可動域(主に外転可動域)の制限、 (3) 患側股関節の痛みなどが考えられます。

(32) 股関節の屈曲拘縮を調べるテストはどれか。(59回午前32)

1.Adsonテスト

2.Jacksonテスト

3.Lachmanテスト

4.Neerテスト

5.Thomasテスト

【答え】5

【解説】

(31)に続いて股関節に関連するテストです。股関節や骨盤に関しては以下のテストを知っておいてください。

1.Adsonテスト:×

胸郭出口症候群のテストです。58回午前31でも出題されていました。

胸郭出口症候群の検査を問う問題です。胸郭出口症候群では、その場所によって検査法が違います。

胸郭出口症候群は腕神経叢が主に3つの場所で圧迫を受ける症候群で、圧迫される場所には①斜角筋隙、②肋鎖間隙、③小胸筋下間隙の3つがあり、それぞれ症状を誘発するテストがあります。

①斜角筋隙の誘発テスト

・Morleyテスト: 鎖骨上部を圧迫すると肩から上肢に痛みが走る

・Adsonテスト: 頸を患側に回して深呼吸すると患側の脈が弱くなる

(覚え方):

前斜角筋と中斜角筋が作る三角形がAに見える(アドソン)

Aの下にMを重ねるとちょうど三角形に形になる(モーレイ)

Aの形から腕神経叢が出る形が水が漏れているように見える(水が漏れる=モーレイ)

鎖骨上窩を指で押さえているのが水漏れを押さえているように見える(水が漏れる=モーレイ)

②肋鎖関節隙

・Edenテスト: 両腕を下にひっぱると痛みを生じる

(覚え方):

鎖骨を押し下げる事で、肋骨との間におでんを挟んでいるイメージ

鎖骨を押し下げ、上腕と胸郭の間におでんを挟んでいるイメージ(おでん=Eden)

③小胸筋下間隙

・Wrightテスト:図のように両腕を上に上げると痛みを生じる

・Roosテスト:図のように両腕を上に上げ、手の平を開いたり閉じたりすると痛みを生じる

(覚えかた)

・Wrightテストは両手を上にあげた手に2つライトを持って周囲を照らすイメージを持つ (2つのライト=Wright [ライト])

・Roosテストは家の外で両手を上にあげた手に2つライトを持って周囲を照らすけど、隣の家は留守だった (ライトで留守=Roos[ルース])

すべてばかばかしい覚え方ですみませんが、息子は結構気に入って、すべて覚える事ができました。

2.Jacksonテスト:×

JacksonテストとSpurlingテストは頸椎症のテストです。Jacksonテストはまっすぐ頚を後屈させて上から頭部を押さえると痛みを生じます。Spurlingテストは頭部を側屈させて上から頭部を押さえると痛みを生じるものです。臨床ではJacksonとSpurlingをセットでテストします。

ジャックと豆の木から、上を向いて押さえる方をJacksonと覚え、それで手にスパークが走る事から側屈をスパーリングと覚えました。

3.Lachmanテスト:×

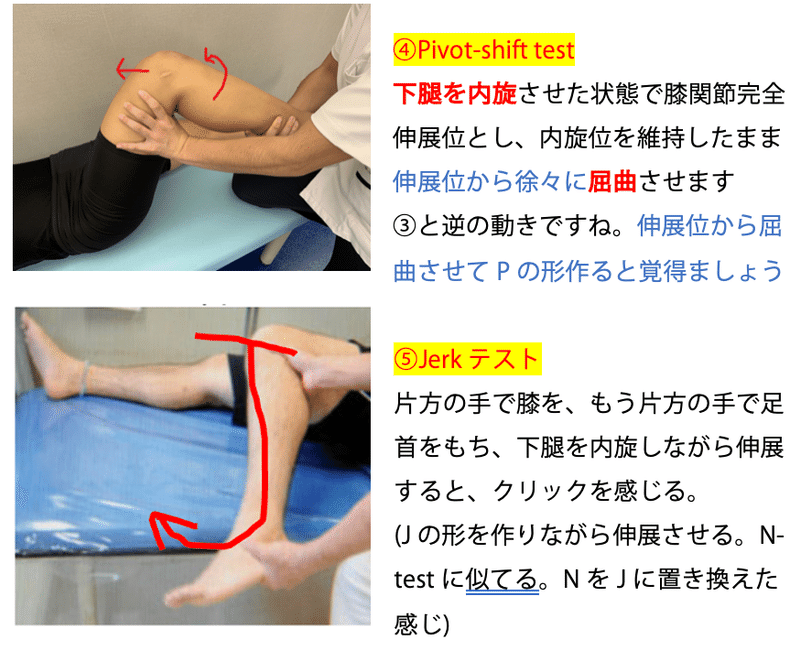

Lachmanテストは前十字靱帯 (ACL) 損傷のテストです。ACL損傷のテストは以下の5つを覚えましょう【頻出・重要】。

その他、半月板損傷のテストも重要です。McMurrayテストはNテストと手技が似ていますが、国試では区別できるように伸展する際に外旋させるように出題されています。半月板損傷では動揺を見るのではなくて、主に疼痛やクリックを見ます。

4.Neerテスト:×

肩腱板損傷のテストです。腱板損傷のテストはdrop arm signが有名ですが、60回以降ではNeerテスト含め他のテストも出題されるかもしれませんので要注意です。

Neerテストは患側の肩甲骨を押し下げ、もう片方の手で外転させていきます。これは上腕骨を肩峰下面に押し当てるテストであり、外転90°を過ぎたあたりで疼痛がみられれば陽性。

(覚え方)肩峰と上腕骨を近く(near)にして痛みを誘発するテスト

https://fuelcells.org/topics/12783/

余裕があれば以下のテストも知っておいてください。Full canとかempty canは覚えやすいかも(ビールの缶を上むければ缶は満杯:full can、下向ければ缶は空っぽ:empty canです)。external rotaionは外旋だから棘下筋そのままだしね…。棘上筋の腱板断裂が多いので、少なくともFull canとかempty canは覚えておいてください。

肩甲下筋テストは少しおぼえにくいですね。すべて肩内旋の動きですが、下右図はLift Offの様子です(腕を背中に回して、持ち上げて[Lift]背中から離す[Off])ですね。Bear-hug(熊さんをハグする)とBelly-press(腹を押す)は腕を前にして肩内旋の動きです。

5.Thomasテスト:○

上の図から、足が対側と交叉するのをPの文字のようになるのでPatrickテスト、足をまっすぐ上げた感じが(対側と交叉せず)Tの文字のようになるものをThomasテストと覚えるようにしました。

(33) SIASに含まれるのはどれか。(59回午前33)

1.意識障害

2.異常知覚

3.嚥下機能

4.測定障害

5.視空間認知

【答え】5

【解説】

SIASがまた出ましたね。日本人が作った指標ですので、良くでるのでしょうか?特殊なので、細かく聞かれるときついですね…。検査する項目としない項目の一貫性がわからないのは私だけでしょうか…?理学療法士や作業療法士が簡単に検査できるもの?と考えれば良いような気がします(痛み刺激を与える痛覚はダメなど)。ちなみに腹筋力や垂直性テストは体幹の検査です。

SIASがどのような目的で開発されたかは以下の藤田保健衛生大学リハビリテーション科教授、園田先生の論文を一読する事をおすすめします。

園田 茂:脳卒中片麻痺患者の機能評価法Stroke Impairment Assessment Set (SIAS)の信頼性および妥当性の検 討(2) 一体幹, 高次脳機能, 感覚項目, 帰結予測一。リハビリテーション医学 32 (2): 123-132; 1995

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrm1964/32/2/32_2_123/_pdf

1.意識障害:×

脳梗塞の急性期評価はNIHSSです。SIASやFMA(Fugl-Meyer assessment)は基本的にリハビリ施行時の評価、退院時はModified Rankin score:mRSと思ってください。したがって、SIASでは意識障害は評価しません(基本的に意識障害のない患者で評価します)

2.異常知覚:×

SIASでは感覚は触覚と位置覚を評価します。また痛覚は評価しないのが国試ポイントです(疼痛は評価します)。

3.嚥下機能:×

SIASでは言語機能は評価しますが、嚥下機能は評価しません。嚥下機能は検査するのが大変なので、簡便にできる検査のみをピックアップしているのかなと思います。SIASでは高次脳機能として言語機能と視空間認知を評価します。そのうち、言語機能は構音障害を除外し失語症の重症度のみで採点しています。

4.測定障害:×

SIASでは小脳失調でみられる測定障害は評価しません。

5.視空間認知:○

SIASでは視空間認知を評価します。SIASでは高次脳機能として、視空間認知(半側空間無視)と言語機能を評価します。視空間認知測定には日常診療の場で簡便に行えるテープ二等分を用い、患者が指し示した位置のテープ中央よりのずれを測定します。視空間認知で測定を評価するので、測定障害は検査しないとこじつけで覚えてください。

(34) Parkinson病で正しいのはどれか。(59回午前34)

1.感覚障害が出現する

2.安静時振戦が出現する

3.深部腱反射が亢進する

4.症状の日内変動は少ない

5.発症初期には症状が左右対称に出現する

【答え】2

【解説】

1.感覚障害が出現する:△

パーキンソン病では運動症状(安静時振戦・無動・筋強剛・姿勢反射異常)の他に非運動症状と呼ばれる症状が出現しますが、便秘・発汗異常・流涎などの自律神経障害が主体です。その他、しびれや痛みなどの異常感覚も見られる事があります。

2.安静時振戦が出現する:○

パーキンソン病では安静時振戦が見られます(小脳失調では企図振戦がみられます)。

3.深部腱反射が亢進する:×

深部腱反射の亢進は錐体路障害で見られますが、パーキンソン病では錐体外路障害なので深部腱反射の亢進はみられません。

4.症状の日内変動は少ない:×

パーキンソン病ではさっきまで調子が良かったのに、急に動けなくなるなど日内変動がみられる事があります。これをオンオフ現象と呼びます。

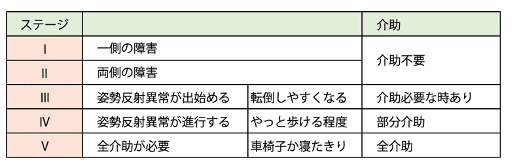

5.発症初期には症状が左右対称に出現する:×

パーキンソン病の病期分類としてYahrの分類が有名です。病初期のステージIでは一側の障害がみられ、ステージIIになると両側の障害が見られるようになります。

(35) 筋萎縮性側索硬化症で正しいのはどれか。(59回午前35)

1.深部感覚が障害されやすい

2.認知機能が障害されやすい

3.筋萎縮は四肢の遠位に著しい

4.眼球運動が早期に障害されやすい

5.動脈血二酸化炭素分圧が低下しやすい

【答え】3

【解説】

筋萎縮性側索硬化症 (ALS)は主に中年以降に発症し、一次運動ニューロン(上位運動ニューロン)と二次運動ニューロン(下位運動ニューロン)が選択的にかつ進行性に変性・消失していく原因不明の疾患(ニューロパチー)です。

車椅子の天才物理学者スティーヴン・ホーキング博士が有名ですね。

1.深部感覚が障害されやすい:×

下にALSの4大陰性症状を示します。ALS では運動ニューロンの障害ですので、感覚障害はみられません。

2.認知機能が障害されやすい:△

ALSは運動ニューロンの障害ですので、末期まで認知症など高次脳機能を伴わないとされてきましたが、ALSを発症した方のうち、約30~50%は前頭葉の機能が低下し、前頭側頭型認知症のような症状がみられることが、最近の研究でわかってきました。

3.筋萎縮は四肢の遠位に著しい:○

ALSはニューロパチーですので、筋萎縮は遠位筋に起こりやすいです。ALSの患者のうち、約4分の3の人が手足の動きに異常を感じて病院を訪れます。 最初は、箸が持ちにくい、重いものを持てない、手や足が上がらない、走りにくい、疲れやすい、手足の腫れ、筋肉のピクツキ、筋肉の痛みやつっぱりなどの自覚症状を感じます。

https://www.sanofi-als.jp/public/als-about/about-02

ミオパチーでは筋萎縮は近位筋に多いですが、ニューロパチーが遠位筋の筋萎縮が主体であることは、神経は脳から長い距離を走行するので、遠い程、刺激が伝わりにくいと考えれば、納得できるのではないでしょうか?

4.眼球運動が早期に障害されやすい:×

ALSの4大陰性症状の一つに「眼球運動障害」があります。ALSでは脳幹の上の方(中脳)の障害は起こりにくいのですが、逆に脳幹の下の方(延髄)の障害が起こりやすく、嚥下障害や構語障害などの球麻痺をきたします。

5.動脈血二酸化炭素分圧が低下しやすい:×

ALSは末期には呼吸筋麻痺をきたします。肺実質は障害を受けませんので酸素化能が障害される事はなく、動脈血酸素分圧 (PaO2)は正常です。一方、呼吸筋麻痺のため換気能が低下するため、動脈血二酸化炭素分圧 (PaCO2)は上昇しやすいです。

Dr. Sixty_valleyの第60回理学療法士国家試験対策のポータルサイトページは以下です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?