第59回理学療法士国家試験 午後31−35の解説

息子は第57回の国家試験に不合格で、第58回の国家試験に合格しました。昨年は第58回の試験問題が手元にありましたので、息子の合格の後、恩返しのつもりで国家試験の解説を投稿しました。

第59回は息子は受験していないので問題が手元にはありません。毎年厚労省から問題が公表されるのは5〜6月ごろでかなり遅いです。そこから出版社も対策本を作るので、対策本が手に入るのは夏前になってしまいます。またクエスチョンバンクなどの対策本は国試問題のすべてを網羅している訳ではありません(ごく一部です)。

昨年、国試対策の問題集を作って投稿したところ、多くの方に利用していただきました。今回、投稿を利用していただいた受験生(合格ラインを超えたらしい)の一人にお願いして、国家試験問題を入手する事ができましたので、昨年同様、早めに国家試験問題と解説を投稿したいと思います。

理学療法士ではありませんが、医師の立場から解説をします。これは違うよという所があればコメントいただくと幸いです。

(31) 運動療法を受ける患者の自己効力感が低下する可能性が高いのはどれか。(59回午後31)

1.運動療法時に医療者が励ます

2.運動後の疲労は問題無いことを説明する

3.すでに退院した患者の成功した治療例を伝える

4.類似した事例に対して過去に成功体験がある

5.達成が困難な高い目標の運動課題を初めに設定する

【答え】5

【解説】

運動課題を行う場合、最初から達成の困難な課題を行うと、失敗する事が多くなるため、自己効力感が低下しますよね。最初は簡単な課題を行い、徐々に難易度を上げていくと、成功体験が蓄積し、やる気を維持する事ができます(常識問題です)。

(32) 内側型変形性膝関節症における歩行の特徴で正しいのはどれか。(59回午後32)

1.歩隔は狭くなる

2.両脚支持期は短くなる

3.骨盤の回旋は大きくなる

4.股関節伸展角度は増加する

5.床反力前後成分は小さくなる

【答え】5

【解説】

変形性膝関節症 (膝OA)では膝の内側が摩耗する内側型が多いです。歩行の特徴は立脚相の外側スラストと患側への体幹傾斜です。またバランスを取るためにToe outとなります。

1.歩隔は狭くなる:×

→膝OAでは歩幅が狭くなり、歩隔は広くなります。

2.両脚支持期は短くなる:×

→患肢で支える片脚支持は膝痛のため短くなります。そのため、両脚支持期は長くなります。

3.骨盤の回旋は大きくなる:×

→骨盤の回旋が大きくなる=歩幅が長くなります。膝OAでは歩幅が短い=骨盤の回旋が小さいです。

4.股関節伸展角度は増加する:×

→股関節伸展角度は増加=歩幅が広くなります。膝OAでは歩幅が短い=股関節伸展角度は減少します。

5.床反力前後成分は小さくなる:○

→歩幅が短いので床眼力前後成分は小さくなっています。

(33) Brunnstrom法ステージIVの判定基準で正しいのはどれか。(59回午後33)

1.座位で肩関節90度外転が可能

2.肘関節伸展位で肩関節90度屈曲し前腕の回内外が可能

3.手指で対向つまみが可能

4.座位で下腿部の内外旋が可能

5.座位で踵接地での足関節背屈が可能

【答え】5

【解説】

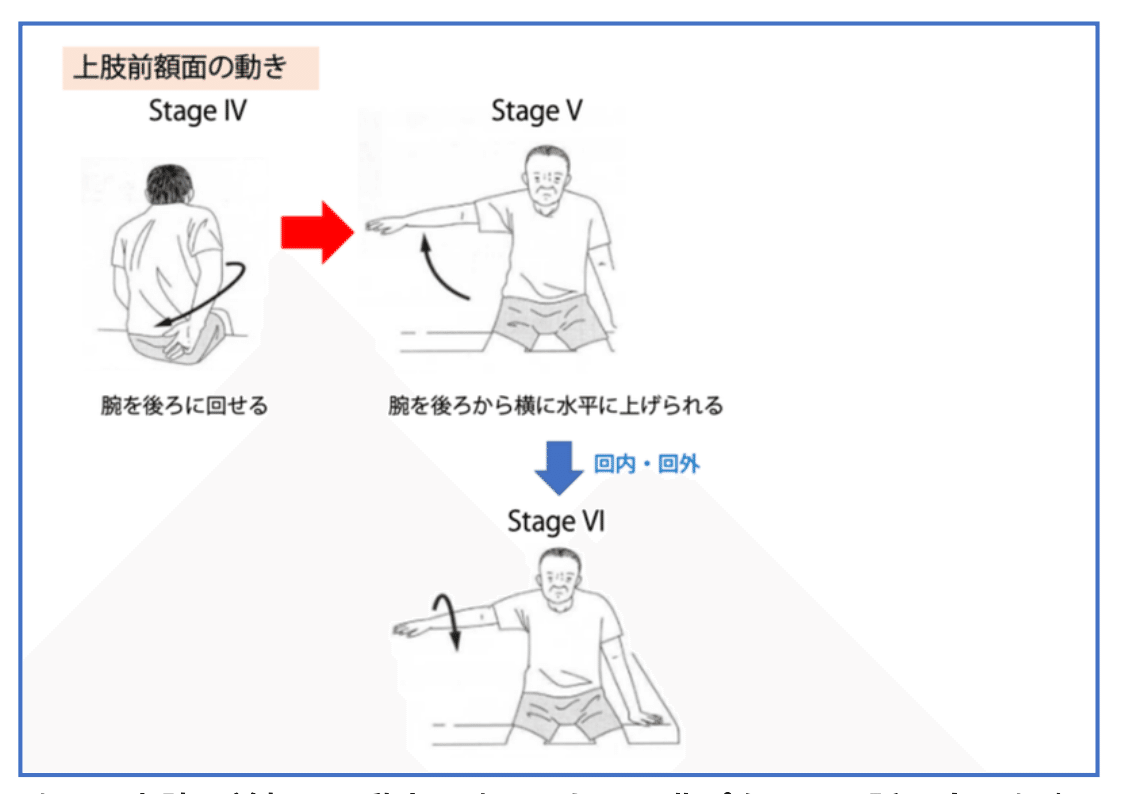

1.座位で肩関節90度外転が可能:× →stage V

2.肘関節伸展位で肩関節90度屈曲し前腕の回内外が可能:× →stage V

3.手指で対向つまみが可能:× →stage V

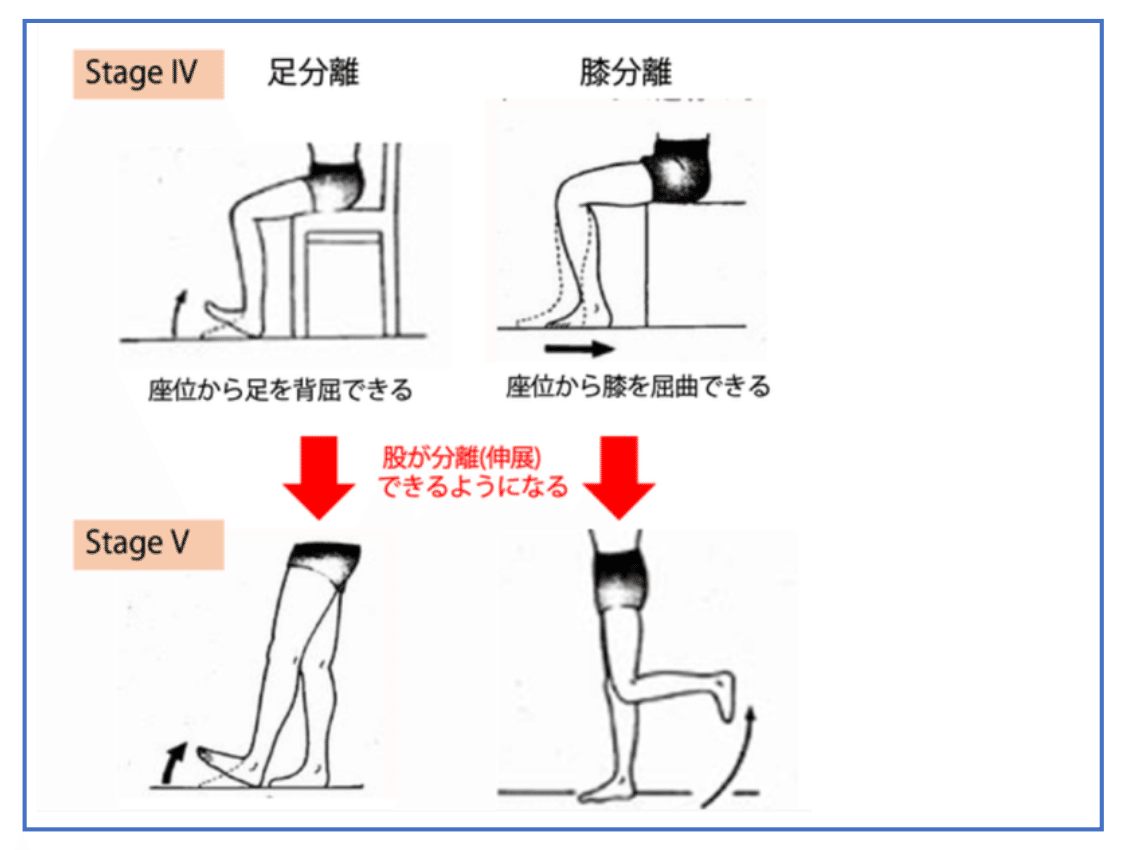

4.座位で下腿部の内外旋が可能:× →stage VI

5.座位で踵接地での足関節背屈が可能:○

→座位姿勢の屈曲パターン (stage III)から足関節を分離し、背屈が可能となるのはstage IV となります。

(34) 脳卒中片麻痺患者の足関節を底屈位から背屈位に他動的に動かし、最終域に若干の抵抗感を感じた。MAS (modified Ashworth scale)における筋緊張のレベルはどれか。(59回午後34)

1.0

2.1

3.1+

4.2

5.3

【答え】2

【解説】

MAS (modified Ashworth scale)では、勉強してなければ全くわからない1+前後が問われる事が多いです。

0:筋緊張の亢進はない。

1:軽度の筋緊張の亢進がある。引っかかりと消失、または屈曲・伸展の可動域の最終域でわずかな抵抗がある。

1+:軽度の筋緊張の亢進がある。引っかかりが明らかであり、それに続くわずかな抵抗が可動域の1/2以下でみられる

2:より顕著な筋緊張の亢進がほぼ全可動域でみられるが、他動運動は容易に可能である

3:かなりの筋緊張の亢進がみられ、他動運動は難しい

4:患部が固まり他動屈曲・伸展が困難である

問題文では「最終域に若干の抵抗感を感じた」ため、MAS: 1(選択肢は2)となります。

(35) 正常歩行の立脚相で筋活動が最大となるのが最も遅いのはどれか。(59回午後35)

1.大殿筋

2.大腿四頭筋

3.大腿二頭筋

4.前脛骨筋

5.下腿三頭筋

【答え】5

【解説】

1.大殿筋:×

→IC〜LRの衝撃吸収で最大

2.大腿四頭筋:×

→IC〜LRの衝撃吸収で最大

3.大腿二頭筋:×

→ハムはTswにおいて膝伸展を減速する際に働く

4.前脛骨筋:× →IC〜LRの衝撃吸収で最大

5.下腿三頭筋:○

→Tstにおけるヒールオフ(踵離地)でのPush off動作で最大となる

Dr. Sixty_valleyの第60回理学療法士国家試験対策のポータルサイトページは以下です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?