episode12 次元観察子が進化を導く

この「ヌーソロジーが面白い」というマガジンでは、ヌーソロジーという思想体系を創り上げた半田広宣さんの「2013:人類が神を見る日」と「2013:シリウス革命」という2冊の本を読み解きながら、私たちの意識(魂)の出自や私たちがこの世界に存在している理由を紐解いています。

前回は、ヌーソロジーの「次元観察子」Ψ1とψ2についての書きましたが、今回は、あらためて「次元観察子」とは何かを説明していきたいと思います。

タカヒマラは、次元観察子と呼ばれる全部で12の段階を持つ高次の空間構造から構成されており、この構造体は私たちが意識と呼ぶものの構造と全く同一のものであるらしい。

この引用に出てくるタカヒマラとは「およそ存在と呼べるもの、そのすべてを送り出している宇宙精神のシステムのようなもの」のことを指していて、この引用から、私たちの意識は高次の空間構造と同じような構造で成り立っているということがわかります。

つまり、私たちの意識は空間構造によって造られているということになります。

この構造の12の数字は半田さんの分析により後に、14へと訂正されています。

この次元観察子のシステムは、基本的にΨ1~ψ14まで14個の構成で成り立っているが、これらの実質はΨ1~ψ2、Ψ3~ψ4、Ψ5~ψ6、Ψ7~ψ8、Ψ9~ψ10、Ψ11~ψ12、Ψ13~ψ14というように、7組をペアにして段階的に分類されることができる(他者側を考慮すると、Ψ*1~ψ*14が加わり、次元観察子の総計は合計で、「28」となる)。

この引用から、私たちの意識の構造は二つ一組で7つの構造から成り立っているといえます。

では、なぜ観察子の構造が二つ一組になっているかというと、ひとつの方向性を認めると、そこには必ず反対側に向くベクトルが生まれてくるからです。

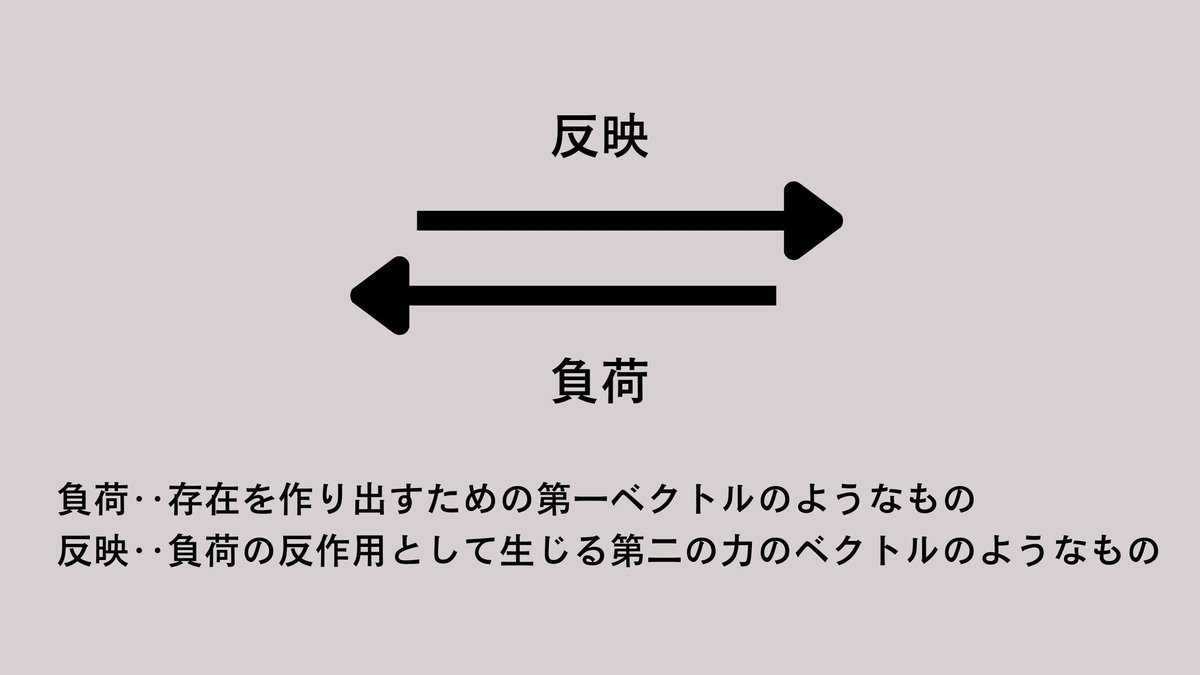

こちらは、負荷と反映を示した図ですが、これは一つの方向(ベクトル)を決めると、それに反する方向(ベクトル)が生まれてくることを示していています。

たとえば主体を決めれば客体が生れたり、空間を認識すれば時間が生まれるというふうに、ひとつの方向を定めると、そこにその反映となる概念が必ず生まれてくるのが、私たちが暮らすこの世界の宿命でもあります。

こういったことから、二つの異なるベクトルのものが7組あり、それらが複雑に絡まり合って私たちの意識が出来上がっているといってもいいでしょう。

こういった理由で、前回はΨ1とΨ2の説明をししましたが、もう一度、Ψ1とψ2の構造をおさらいしてみます。

このΨ1とΨ2はミクロとマクロの仕組みを示していて、同じ構造の球空間でもベクトルの向きが異なると、その印象が違って見えるということが前回の内容でした。

このΨ1とΨ2は同じひとつの球空間をベクトルの向きを変えて二通りに示したものであるため、実際のイメージは伸縮可能な一つの球空間となります。

ちなみに、Ψ1の青い矢印のベクトルが存在を作り出すための第一ベクトルの負荷になり、Ψ2の赤い矢印が負荷の反作用となる反映のベクトルです。

なお、反映とは「光などが反射してうつること。転じて、影響が及んで現れること」という意味があるため、存在を作り出す第一原因である青いベクトルの方が「主」であり、赤い矢印が「従」の関係になっているといっていいでしょう。

そして、このベクトルの向きを「意識の方向」と捉えて貰えるとわかりやすいかと思います。

つまり、私たち一人ひとりは「自分を中心にして外に広がっている存在」であり、青いベクトルの意識を「主」としている存在なのです。そして、赤いベクトルの意識は「従」であり、「外側にあるものは私の意識の反映」ということになります。

また、青いベクトルは「空間」を表していて、赤いベクトルは「時間」を表しています。なぜかというと、青いベクトルは「空間の広がり」を表していて、赤いベクトルはその「空間の広がり」を「時間」で計量できるからです。

こういったことから、青いベクトルである「空間の広がり」が「存在を作り出す第一のベクトル」になり、その赤いベクトルが「反映」としての「第二のベクトル」になります。

したがって、先ほども述べた通り、Ψ1とΨ2を見ていくと、私たちは「自分が中心の存在」であり「外がその反映」ということにまります。

このことが、前回お伝えした「私たちは一人ひとりが主人公」の意味でもあります。

このように、「ヌーソロジー」では、Ψ1、Ψ3、Ψ5といった奇数は「青」で、Ψ2、Ψ4、Ψ6は、「赤」で表されることになります。

こういった感じで、今後、Ψ3とΨ4、Ψ5とΨ6と空間認識とその意味を見ていきますが、私たちの生き方として参考とすべき方向は常に「存在を作り出す第一のベクトル」の「奇数側」であり「青いベクトル」となっていきます。

あなたがたの物理学は20世紀に入ってプレアデス領域における極小と極大の壁を発見しました。これは言い換えれば、プレアデス領域に投影されたタカヒマラの流動のすべてにあなたがた人間の意識が交差を起こしたことを意味します。

次元観察子ψ1とΨ2は、現在、あなたがたが空間と時間と呼んでいるものに相当しています。

現在の人間の意識には、そのうちのそのうち2つの次元領域しか顕在化しておらず、残りの10個の次元が見失ったままだというのだ。

これら3つの引用は、Ψ1とΨ2を表していて、最初の引用の中にある極小とはミクロのことを指し、極大とはマクロを指しています。そして、この極小であるミクロと極大であるマクロは、物質の最小単位である素粒子と空間の最大単位であるこの宇宙の大きさにあたり、このマクロとミクロを20世紀に人類は発見しています。

私たちは、先ほどの青と赤のベクトルが一緒になった球体をイメージで伸縮させることができるようになっていて、最小の世界から最大の世界の姿をイメージできることが顕在化できているということです。

しかし、残念ながら残りの10個(正確には12個)の次元については、まだ顕在化できていないというのが現状であり、それを描像していこうとするのが、Ψ3以降の次元観察子の空間認識ということになります。

そこで、次のΨ3とΨ4のキーワードが「見るもの」と「見られるもの」になりますが、今回は、ここで終了することにします。

実は前回の記事の終わりで、次元観察子ψ3とΨ4を見ていきますと予告しましたが、今回、「次元観察子とは」を説明していたら記事の内容がそれだけで、ここまでの量になってしまったので、Ψ3とΨ4については、次回にします。

また、場合によっては「見る」と「見られる」を説明するだけでも相当量になってしまうことも考えられるため、次回にΨ3とΨ4の説明まで出来ない可能性もあるかと思いますが、その点はご了承ください。

いずれにせよ、前回と今回の2つの記事を見て頂いたことで、「次元観察子」とは何かということが理解できたのではないかと思います。

あらためて「次元観察子」を私なりに説明すると、「空間をどの方向で見るか」によって、その意味付けが変わってくるということであり、その意味付けによって意識が構成されているということいなります。

そして、その意識の意味付けを次元観察子でいうところの奇数系で見ていくことができると、私たち意識を正しい方向で使っていけるようになっていくことでしょう。

そういった意味でも、次回の「見る」の意味はとても重要になっていきます。というのも、「見る」とは「観察する」ということでもあり、次元を観察する行為は「見る」ということでもあるし、私たちの出自が、元来「観察する者」であるということにも繋がっていくからです。

といったわけで、次回はこの「見る」ということをキーワードにしてひとつの記事を書いていきたいと思います。

いつもサポートありがとうございます。感謝ですー😆👍💓