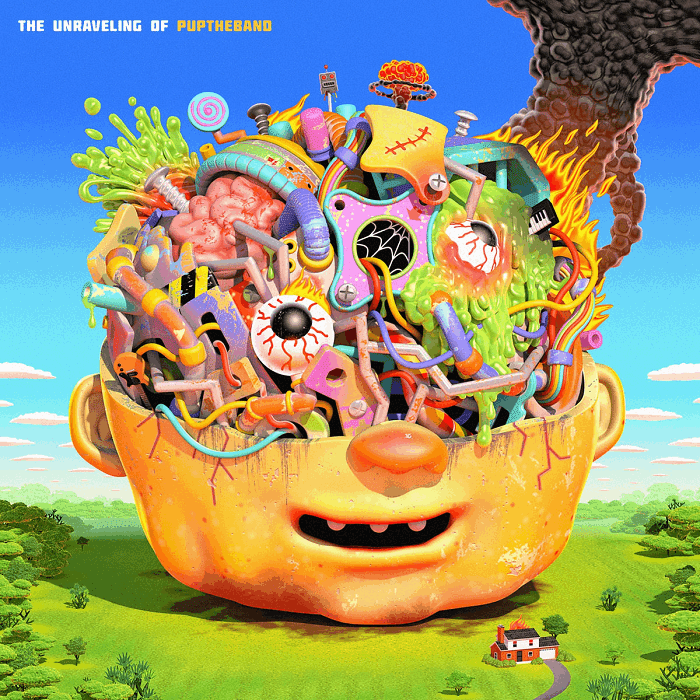

PUP "THE UNRAVELING OF PUPTHEBAND"

カナダ・トロント出身のロックバンドによる、3年ぶりフルレンス4作目。

自分がこのバンドを知ったのは、2016年リリースの楽曲 "DVP" の MV をたまたまネット上で見つけたのが最初だった。海外レビューサイトの片隅で紹介されていたか、もしくは YouTube のおすすめ機能で流れてきたか…はっきりとは覚えてないが、ともかくこれ以上ないくらいに「痛快」の二文字が似合う内容で、即座にノックアウトされたのだ。いわゆるリリックビデオの類だが、どこぞから訴えられないのか見ているこっちがヒヤヒヤする勢いで往年のビデオゲームを片っ端から改変しまくり、ファストな躍動感で突っ走る演奏、シンガロング必至の突き抜けたポップさ、そして映像本来の雰囲気にひとつも合ってないトホホ感満載の歌詞と相まっての、凄まじくキャッチーな仕上がりにはどうしても笑わずにいられなかった(ここぞというキメの瞬間で懐かしのネットミーム "All Your Base" を引っ張り出してくるのはもはや卑怯ですらある)。

そんな "DVP" の3年後、2019年にリリースしたアルバム "Morbid Stuff" がカナダのグラミー賞とも呼ばれるジュノー賞のオルタナティブアルバム部門を受賞したりと、着実に成果を積み重ねてきた上での今回の新譜なのだが、これが "DVP" で感じた痛快さやコミカルさ、ひとつまみの悪趣味さといった彼らの魅力が全方位的にエスカレートしていて、思わず「これだよこれ!」と拳を高く上げてしまったのだった。

今作はコンセプトアルバム仕立てになっている。PUP というバンドがひとつの企業で、メンバーはその役員という設定。破産寸前の我が社をどうにか立て直すために彼らは四半期毎の定例会議で意見を交わすが、「いつまでもパンクしか聴いてないような何もわかってないリスナーの好みを気にしても無駄だろう」との結論に達し、どうせなら残った資金をすべて注ぎ込んでファンの誰も望んでないものを作ってやれ、という流れで完成したのがこの作品だと。そしてこの判断は見事に功を奏し、最終的に会社は倒産手続きに入るというオチまである("Four Chords" と題されたピアノ弾き語りによる3曲のインタールードで、このコンセプトが独白のような形で説明されている)。実際に今作は「誰も望んでない」、すなわち彼らを単純にパンクバンドと見なした場合には、余分な贅肉に思える要素がギッシリ詰め込まれている。

ギターサウンドはこれまでよりもフィードバックノイズや不協和音が増し、快活と呼ぶには暑苦しく、毒気のある印象も。また細かい部分の変拍子も多く、アップリフティングな勢いは保たれているが直線的なショートカットとはいかない、うねり曲がるドライブ感が全編に貫かれている。さらにはシンセや管弦楽器の装飾も随所に取り入れ、以前と比べればかなりオペラチックと言うかプログレッシブと言うか、重厚に作り込まれた構成で以前とは一味違った聴き応えがある。メタルの領域にも肉薄するヘヴィなギターリフが効いた "Totally Fine" 、ファンキーなリズムと捻れた不協フレーズ、だけど不思議と牧歌的な彼らなりのアートポップ "Robot Writes a Love Song" 、そして真っ当にパンクらしい疾走感のある "Matilda" "Relentless" にしても、音色の切り替えや巧みな抑揚によって色味は複雑になり、感情の機微がよりダイナミックな波と化す。ポップパンクならではの即効性に加え、曲毎の仕掛けが良い意味でキッチュ、なおかつ効果的で、一筋縄ではいかない憎らしさを孕み、それでいてひどくエンターテインメント性に満ちている。

そして、このエンターテインメント性は破滅、堕落へと向かうためのスピードを助長するためにある。上にも書いた通り、今回実践している音楽性の変換は「分かってもらえなくてもいい」といった、言わばやぶれかぶれな、周囲に対する諦めが出発点にあるものだ。アルバム表題は "バンド PUP の経営破綻" だし、最後の楽曲は "PUP 社、破産申請中" 、そもそも PUP というバンド名が "Pathetic Use of Potential(才能の無駄遣い)" の略である。もちろん歌詞の多くにも鬱屈、自虐、自己憐憫、その他諸々のマイナスの感情が吐き出されている。彼らは前からそうだった。溜め込みきれない反吐を楽曲に載せ、見っともない姿を晒け出したままで転がっていく。抱えている問題を決して解決はできないが、それでも別に構わない、情けないけど文句ありますか?と言わんばかりの逆ギレアティテュードでアクセルを踏み込み続けている。そんな感じで、彼らの鳴らすパンクロックは苦悩に満ちているが、それがシリアスだったりヒロイックには映らず、つい苦笑いしてしまうようなコミカルさ、またある種のナードっぽさもあり、その意味で彼らはどちらかと言えば Green Day よりも Weezer 、ELLEGARDEN よりも銀杏BOYZに近いニュアンスがあるように思う。個人的にはついつい共感指数が高まってしまうタイプなのだが、その自己破壊っぷりが今作ではアレンジの練り込みの向上に伴って、より一層過剰に仕立てられ、リスナーをゲラゲラ笑かすくらいのパワフルさを獲得しているわけだ。

アルバム最後は「スポンサーの皆様に感謝します」と冗談めかして締めくくってはいるが、もしかしたら成功するかもしれない、このままでは終われないという言葉もその直前に残している。あらゆる手を駆使し、ユーモアと切迫感がギリギリの火花を散らしながら、タダで終わってたまるかというヤケクソ精神全開で、ゴテゴテのまま最後まで駆け抜ける。PUP ならではの魅力が最大限に拡張するとともに密度濃く凝縮された、なんともパンチの効いた一枚である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?