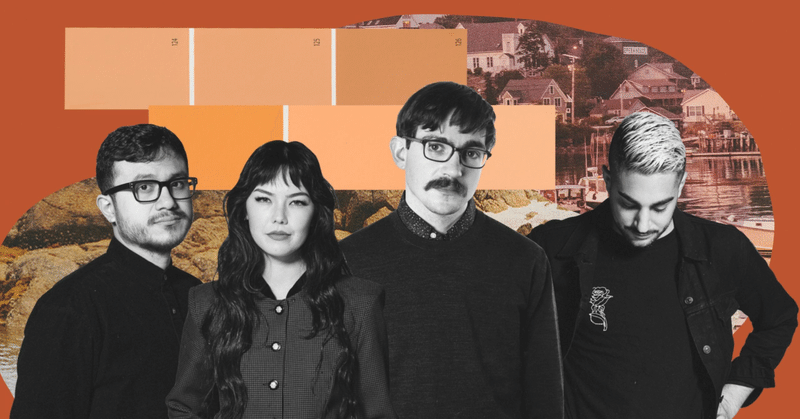

Really From "Really From"

アメリカ・ボストン出身のロックバンドによる、3年8ヶ月ぶりフルレンス3作目。

便宜上「ボストン出身」と書いたが、実際にはメンバー4人のうち3人が日本や中国、プエルトリコといったアメリカ国外の血を引いているとのこと。それで、彼らは当初 People Like You というバンド名で活動していたが、周囲から事あるごとに「本当はどこ出身なんだ (Where are you really from) ?」と尋ねられ続けてきた経験を元に、バンド名を2018年に現在の Really From に変更。それは皮肉的なユーモアであるとともに、彼らの出自や思想、スタンスをよりダイレクトに打ち出していくという意気込みの表れだろう。しかも今作は改名後としては初のリリース、第二のデビュー作にしてセルフタイトルなのだから、そりゃもう力の入れ具合も相当なはず…と予想しそうなところだが、実際には(少なくとも演奏面のみを取ってみれば)力みや圧の強さなどよりも、むしろ優美で繊細な側面の方が大きく打ち出された、何とも滋味深い傑作なのだった。

音楽性はざっくり言えば American Football の影響下にあるポストエモ/マスロック。ただ彼女らの場合はホーン奏者を擁していることからもわかる通り、ジャズの要素もかなり強い。1曲目は "Apartment Song" 。神秘的な雰囲気を湛えた中で Michi Tassey の伸びやかなボーカルが揺蕩い、やがてパンク由来の芯が通った硬い鳴りのドラムス、そして高らかに響くトランペットが楽曲を静謐から祝祭的な華やかさへと移行させる。ダイナミックでありながら極めて流麗な場面転換。この時点ですでに熟達の手腕をはっきりと見せつけている。そして次曲 "Quirk" からは明確に歌詞を聴かせる歌が入り、少しずつアティテュードを露わにしていく。曲最後の "私はあなたたちの特質をこれからも受け継いでいくだろう" というライン。ここでの "あなたたち" とは自身の親のこと。これはつまり、両親それぞれの異なるルーツ、それらが交わって生まれた "奇抜な (Quirk) " 個性を抱えたままで生きていくのだという、ある種の決意表明を歌っているのだと思う。ミックスという出で立ちは肯定的にばかりは受け入れられず、もしかすると生活を送る上での足かせとなってしまう場面もあるかもしれない。そんな自身のアイデンティティと向き合う時の悲しみがこの曲の根底には流れているはずだが、彼らの演奏は新しい夜明けを迎えたかのように瑞々しい輝きを放ち、しなやかにリズムを変え、それこそ American Football に勝るとも劣らない精緻さで情感を力強く滲ませている。なので曲全体から受ける印象はポジティブで、なんとも感動的だ。

もうひとつ歌詞に着目してみたい。4曲目 "Try Lingual" 。"あなたの言うことを一生懸命聞いて、頭の中で翻訳してる" 。彼女らが話すのは基本的に英語のはずだが、両親の母国の人々と話すときには必然的に別の言語となる。普段とは違った言語でコミュニケーションを取る際に、解釈の違いが起こらないように必死に頭を回転させ、理解しているふりをして笑ってみたり、それでも会話の齟齬が起こると自罰的になってしまいそうにもなる。そういった奮闘、苦悩の様子を綴った歌なのだと。しかしながらここでもアンサンブルは多彩に表情を変化させており、序盤は素朴かつ真摯に、中盤からはどこかわちゃわちゃしたコミカルさすらも見せながら、苦悩を苦悩だとばかりにシリアスに強調しすぎることなく、あくまでも鮮やかな色味による表現が試みられている。完全に問題が解決しているわけではなく、戸惑いや逡巡は拭いきれないが、それでも彼女らの目線は常に前を向いているのである。

その後も、エモ/パンクならではの切れ味鋭い疾走感とセンチメンタルなメロディの取り合わせに降参せざるを得ない "I Live Here Now" 、シンセを導入して一層スケール豊かなアートロック性を打ち立てた "I'm From Here" 、バンドサウンドが一丸となってドラマチックに爆発する "In the Spaces" と、アルバム終盤に向かうほどにアレンジの複雑さと情緒の起伏が比例して増加するが、最後は意外にもアコースティックギター弾き語りの "The House" で締められる。この曲の歌詞はギターボーカル Chris Lee-Rodriguez とその家族についての、特に具体的かつストレートな内容で、書いた本人が両親に聴かせるのを躊躇しているとインタビューで語るほどだ。かつて住んでいた家、受け継がれた血、それらに対する愛憎半ばのような思い。ひどくパーソナルであり、痛々しいまでに切実である。なぜ彼らがバンド名を変更するに至ったのか、その所以が "The House" には凝縮されている。"In the Spaces" で盛り上がりのピークを迎えたあとのアンコール的な佇まいではあるが、実はこの曲こそがアルバム全体の、そしてバンド自体の核の部分を担っていると言えるだろう。

簡単に答えが出なくとも問い掛けを続けていく姿勢と、複雑に入り組みながらも澄んだ流れを絶やさない演奏。メッセージの重みと身体の躍動する軽みを一本に結び付けた、独自のエモ・スタイルがここに確立されている。実に噛み締めがいのある力作だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?