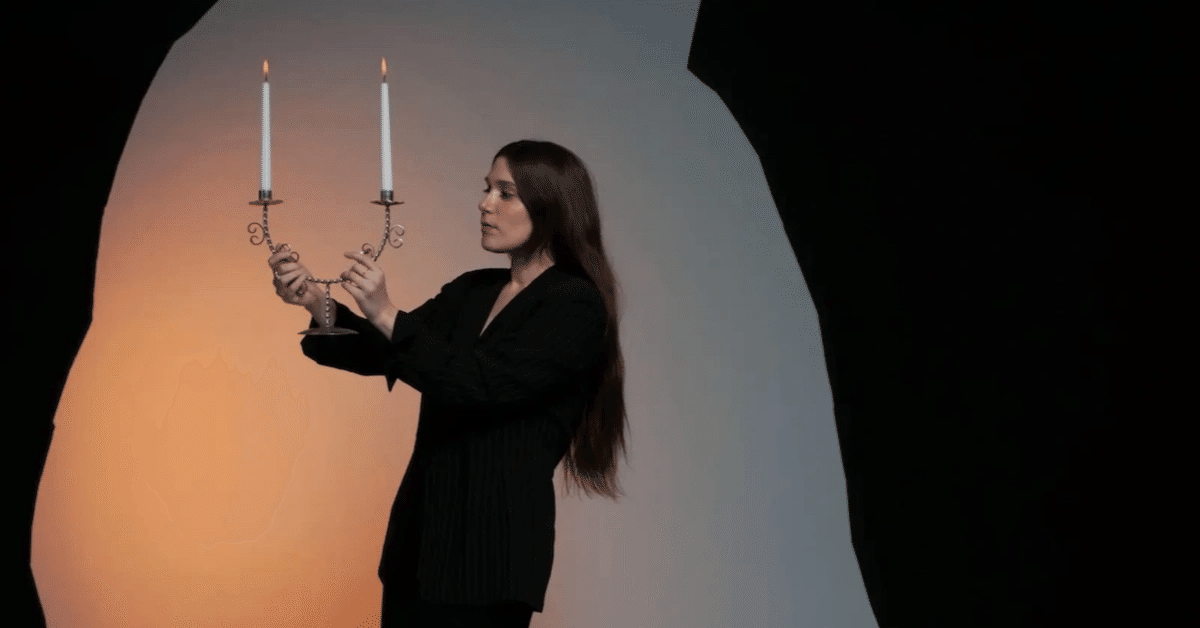

Gia Margaret "Romantic Piano"

アメリカ・シカゴ出身のシンガーソングライターによる、約3年ぶりフルレンス3作目。

ふと思い返すと、最近はピアノをフィーチャーした作品に惹かれることが多い気がする。シンセではない、なるべく加工されないままのアコースティックなピアノの音色。昨年末にリリースされた Duval Timothy "Meeting with a Judas Tree" は、実験的なエディットを多用する彼にしては意外なくらいストレートなクラシカル作品で、時に軽やかに、時に厳かに鳴らされるピアノの音色は狂おしいほどに美しく、冷え切ったナイフのような鋭利さで胸に突き刺さった。今年に入ってからは、坂本龍一が辛うじて残された全ての体力気力を注ぎ込んで完成させた "12" が、やはり見逃せないところだろう。微妙なタッチ、息遣いまでもを生々しく真空パックした中でのピアノ独奏は、全ての音色が彼の心音、脈拍と同等の重みを持ち、極めて簡素なアレンジであるにもかかわらず、容易には近づき難いほどに空気は緊張感に満ち満ち、聴き応えはこの上なく重いものだった。また、現代ジャズシーンの最新鋭ばかりが集結したスーパーグループ Dinner Party の新譜 "Enigmatic Society" は、決してピアノばかりが主役を張っているわけではないのだが、ここぞという場面で Robert Glasper が奏でるささやかな旋律は、深いため息にも似た陰翳を湛え、同時に艶めかしい流線形のしなやかさも持ち、高級なベルベットのような品格を発揮しながら、至って親密に聴き手を包み込む、ある種の魔的な魅力が表れていた。

からの、今回の Gia Margaret である。

情報の整理。Gia Margaret の2018年の初作 "There's Always Glimmer" はフォークロックを基盤としつつ、そこに弦楽隊やシンセなどを織り交ぜて色彩豊かなアートポップへと向かい、そこに真っ当な形でのボーカルが乗った歌モノ作品だった。しかし2020年のツアー中、彼女は体調を崩してまともに発声ができない状態に陥り、ライブ活動を休止して療養を余儀なくされる。そのため同年リリースの2作目 "Mia Gargaret" では大胆にもボーカルパートをほとんど排除し、浮遊感の強いシンセサウンドとフィールドレコーディングによる環境音が主体のアンビエント路線へと方向転換した。それから3年が経って体調は快方に向かっているが、インストゥルメンタルの可能性に開眼した彼女はこの度の新作 "Romantic Piano" においても歌モノには回帰せず、より自由なフォーマットでの作曲方法を引き続き模索する道を選んだ。怪我の功名とでも言うべきか。ただ元々彼女は音楽学校に進学して学位の取得を目指していたのが、オーケストラの一員として演奏することの創造性に限界を感じ、学校を中退してソングライターへ転身したという経緯もある。ある意味でオルタナティブな気質が元来から備わっていたのだろう。

それで "Romantic Piano" の内容だが、アルバム表題が示す通りにピアノの音色が一番の大幹を成す。前作のようなエレクトロニックな質感ではないピアノ本来の音色を前面に置き、そこにシンセやギター、フィールドレコーディングなどの装飾を塗すといった方向性で、前作での実験からさらに的が絞られ、目指す世界観が具体的になった印象がある。冒頭 "Hinoki Wood" で奏でられるノスタルジックで牧歌的なメロディ。ピアノの鍵を打つ微かな響きまで収められた音像は極めて親密なものに感じられるが、上記の坂本龍一みたくリアルな身体性を帯びるのではなく、豊かな残響処理がファンタジックな雰囲気を演出し、まるで現世から隔絶された遠い世界の音のように感じられる。続く "Ways of Seeing" ではドローンサウンドの追加で幻想性がさらに強調され、"Cicadas" では静かな虫の鳴き声と柔らかなメロディが衒いなく胸を打ち、"Judo" はアンビエント成分の増強によってピアノの音色の繊細さを際立たせる。曲によってメロディの輪郭は抽象的になったり明確になったり、微妙に方向性を調節しながら、わずか1~2分程度の短尺を丁寧に繋ぎ合わせて、彼女のサウンドスケープは奥行きと広がりをジワジワと拡張していく。

このアルバムが変わっているのは、中央の6曲目に置かれた "City Song" だけが自身のボーカルを乗せた歌モノになっている点だ。突然現れるウィスパーボイスに最初は面食らう。しかもこの1曲のみ、それ以降は歌声はすっかり姿をくらませてしまうので、声の持つ白昼夢のような儚さは余計に際立っている。他の楽曲と同様に穏やかなピアノをメインとする静かな曲調で、あくまでボーカルもピアノを引き立てるためのレイヤーの一部と捉えることもできるが、元々はフォークシンガーであったことが嘘であったかのごとく、声の存在が明らかに異質に感じられるのだ。1曲目から手を変え品を変えで少しずつ彼女の築き上げた迷路に手招かれていたのが、この "City Song" によっていよいよ帰り道を封鎖された心地になる。一度は失われた声とピアノの響きが一体化してこの世ならざる魅力と化し、安寧と困惑のはざまに意識を完全に囚われてしまう。

そもそもピアノという楽器は、きっと多くの人にとって、人生で一番最初に実物を体験する楽器だと思う。学校や家庭などで幼少期からの親しみがあるだけに、何気なく鳴らされた一音を取っても、そこから何かしらのパーソナルな記憶、幻想を掻き立てられる人は多いだろう。もちろんクラシカルやジャズの場面になれば、その表情は無限に変化する。Gia Margaret はその音色の可能性を様々な角度から追求している。決して長いとは言えない12曲27分の時間の中で、彼女はピアノの音色をナチュラルな美しさで飾り立て、聴き手の内に存在するはずの懐かしい景色を、どこまでも深遠に掘り起こす。それは単純な癒しではない。どこへ迷い込んで行くのかわからないスリルをもうっすらと内包した、ここではない場所へ思いを馳せる一種の内省体験なのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?