ダイダラ坊の足跡を追え

世田谷区には「代田」という地名がある。近くには「代田橋」があり、その名前の駅もある。この名には、この地に語り継がれている伝説に由来があると。ここにダイダラボッチの足跡があったというのだ。

その伝説や民話を調べると、まあたくさん出てくる。でも、実際にあるのだろうか。確かめたくてその該当場所まで行ってみたけれど、そこは既に住宅地となっており、その痕跡はないようにみえる。

けど、よくよくみると、妙に小さな坂が四方にあることに気づく。武蔵野台地の坂は、大抵、古多摩川の堆積跡か、ハケか、縄文海進よるスリバチなのだけど、この坂はそのどれにも当てはまらない。つまり、これは窪地なのだ。この地形はいったい何なのだろう。

ダイダラボッチについてはまだよく分かっていない事が多い。柳田國男が書いた「ダイダラ坊の足跡」には、この武蔵野に伝わる伝説が数多く書き残されている。そこから色んな話を展開し、かつ、全国の民俗学ネットワークの力でダイダラ坊の話を集めていたけれども、結局はぼやんと謎のままであった。

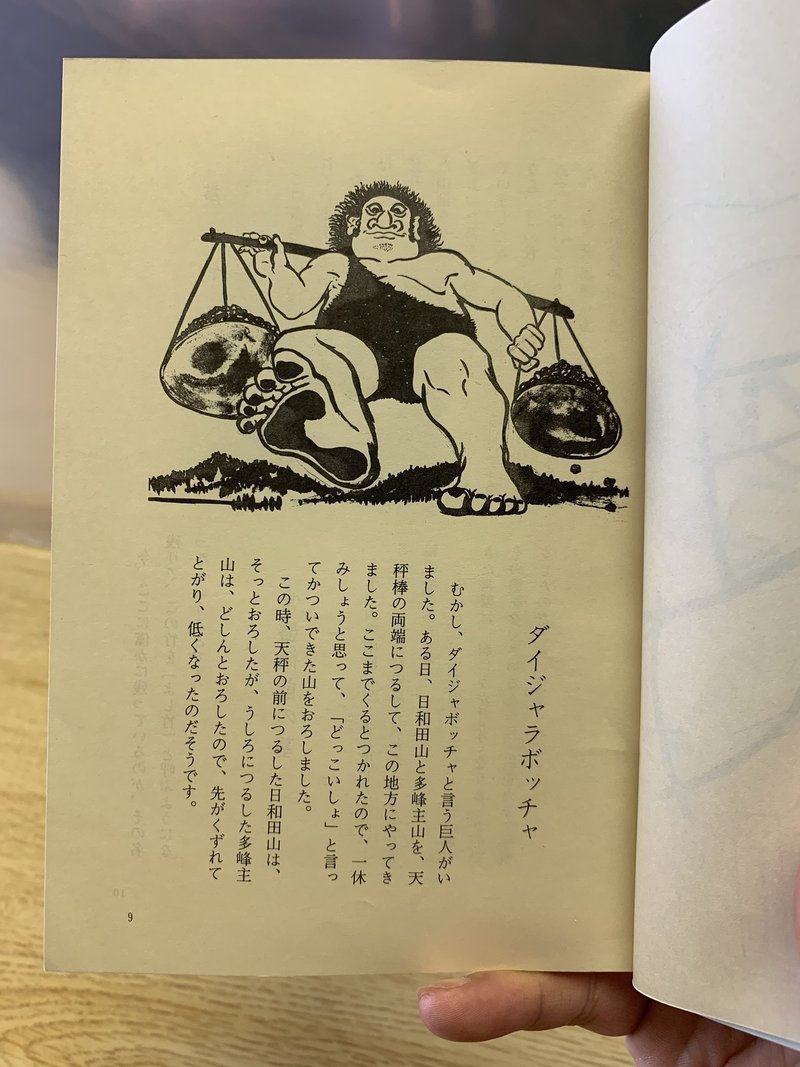

ダイダラボッチとは何か。民話には、山を担いで歩く途方もない巨人の姿がある。その足跡は、大きな沼や湧水の起源として語られる。そういう意味では、国造り神話の一形態だ、ということもできる。

一方で、かなりおっちょこちょいで、感情的な、でもイイやつとして描かれたりする。

富士山を担いで歩いたダイダラ坊は、丹沢で一休みをする。すると、山が根付いてしまい運ぶことは出来なくなってしまった。その場で地団駄を踏んで悔しがった跡が、相模野に今も池として残されていたりする。

あの大きな山も広い池や川も、藤蔓がここにない理由も、巨人の気まぐれや失敗から生まれたものになってしまう。

柳田はダイダラ坊伝説の中心は東京、武蔵野だと考えていたけれど、一方で、狭山や川越にもあり、秩父や諏訪、海沿いの常陸にも残されていることも言及している。一説によると「窪」や「久保」という名が付く地名の土地には大抵ダイダラボッチの伝説があるという。

巨人神話として他に目を向けてみると、出雲の国引き神話や、九州南部の弥五郎どん、東北の八太郎など、連想される事例はたくさんある。さらに、東南アジアでは島造りの神話に巨人が関与していたりする。

いったいどんな姿をしているのか。民話では、大きな原始人や大入道、「大多羅法師」というお坊さんのビジュアルとして描かれたりする。今は、もののけ姫や妖怪ウォッチなどアニメキャラクターとしても表現されていたりするけど、どれも似ていなかったりする。

相変わらずよくわからない、見えないダイダラボッチの姿。でも、それゆえに想像力を非常に刺激されるのかもしれない。

もう少しその足跡を追ってみたいけれど、ちょっと歩幅が大きすぎるんじゃないかしら👣

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?