武居城跡/信州史跡探訪1

妻のドレミを洗馬の職場に送り、いつものように写生しながら時間をつぶすため安曇野に向かった。ところが朝日村まで来ると北アルプスに雲がかかっているのが見える。山が見えなければ無理に北上せず近場でよい場所を探そうと考え辺りを物色していると、サラダ街道沿いに「武居城跡」という小さな看板が目に入った。

案内に従って集落の細い道を抜けていくとなんとも長閑な景色が広がっていた。

信濃移住1年生の初心者としてはまず「三村氏」が初耳である。検索するとなぜか播磨の専門家による播磨屋ドットコムというサイトのページがヒットした。

案内板に沿う形で要約しておく。「尊卑分脈(初期の系図集)」によれば信濃三村氏の祖は清和源氏頼親である。頼親は999年に信濃守に任ぜられ洗馬に居住、一度土佐に流されたが1064年に戻り永住した。その後、室町時代を通して三村氏は国人領主として洗馬に勢力を持ち続けたと考えられる。朝日村の案内と照合すると承久の乱の後、地頭に就任したのは頼親から数えて8代、9代目にあたる仲氏、仲宗の頃と推測される。

芦ノ田に本拠を移した16世紀初めは明応の政変を経て足利将軍の力が決定的に衰え始めた時期にあたり、武居城と芦ノ田の位置関係はおおよそ地図に示した通りである。芦ノ田は奈良井川の河岸段丘に広がる平地なので、おそらく防衛上の拠点は武居城に残し、政務を執るための居館のみを設けた地と思われる(筆者推測、案内板にはない)。

やがて戦国時代に突入し、三村氏も多くの国衆と同様に強大な戦国大名の勢力争いに翻弄されてゆく。すなわち信濃にあっては小笠原長時と甲斐の武田晴信の対立である。1548年に小笠原長時が武田晴信と雌雄を決した塩尻峠の合戦において三村氏16代にあたる駿河守長親は小笠原方から武田方へ寝返り、武田軍を大勝利に導くという大功績を上げたにも関わらず、7年後に長親主従二百余人が晴信によって撫で斬りにされたと「三村氏系図」に記されているそうだ。いつの時代も裏切り者に心を許す将はいない。洗馬の三村一族も深志城代馬場美濃守によって滅ぼされ、三村氏は没落する。その後は17代長行が小笠原家に帰参を許されて細々と家をつないだ。従って武居城を現存する形に改修したのは三村氏ではなく馬場美濃守もしくは小笠原貞慶という可能性が高い(この部分も筆者推測、武家家伝原文にも案内板にもない)。

家紋の研究を専門にしていらっしゃる岡山の専門家が三村氏についてここまで調査、記録しているのにはちょっとした訳があると推測される。それは播磨にも影響の大きかった戦国武将で備中松山城主として名高い三村氏がこの信濃三村氏から分かれた支流だからではなかろうか。意外なところで信州洗馬と播州が繋がっていた。

さて案内板に依れば主郭まで500mとある。重度の脊柱管狭窄症を患っているボクとしてビミョウな距離である。それに今日は写生の予定だったので画材を詰めたリュックしか持ってきていない。とりあえず中間地点に描かれている門まで歩いてみることにして、ショルダーバッグにカメラやタオルを入れて歩き出した。

五月晴れの信州朝日村は暑くもなく寒くもなく空気が心地よい。誰が手入れするのかヤマブキや野ばらが路傍を埋めるように咲いている。

50mもしないで地図にあった茶室に着いた。

茶室を過ぎると中間地点らしき門もすぐに見えた。

地図の通り、城の飲料水となった「鳥飼いの清水」なる池もある。ここから水を運べるくらいだから城までの勾配も大したことはないようだ。

なーんだ。こんなもんか。主郭まで150mの間違いじゃないのか?軽く登れそうじゃん。

池のすぐ上に冠木門がある。屋根に本物の銅板が使われている。村の文教予算は限られているであろうに、なかなか凝った作りの復元である。村がこの城跡をとても大事に保存していることがうかがえる。これは郭や堀の保存状況も期待できそうだ。

すっかり登る気になっているが地図上にタイヘンな見落としをしていることに気づいていない。

黄色い矢印の先である。これはどう見ても川の記号ではない。グラフなどの下部にひかれているあの波線だ。

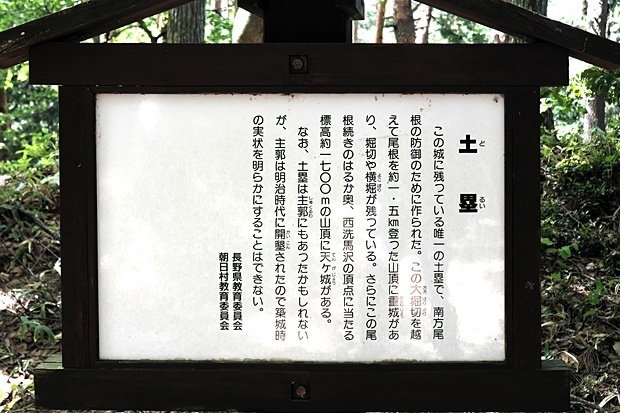

門の脇にある案内板でも主郭はすぐそこにありそうに見える。

…が、こちらもよく見ると波線がしかも二ヵ所も入っているではないか。

そうとも知らずにボクは鼻歌交じりに冠木門をくぐった。

あれ?錠が下りてチェーンも巻いてある。立ち入り禁止?…いえいえこれは鹿除けの柵である。こうしておかないとちょっとの錠なら鹿たちは鼻先で外して出てくるほどに賢い。

ん?いきなりの急坂…。

この辺りまで来てようやく事態に気づいた。これはもしかしなくても登山ではないだろうか。山登りとなると、2年前に須磨一ノ谷で鵯越え逆落としの坂を逆登りして以来のことである。

健常者にはラクラクの程よいハイキングコースだが脊柱管狭窄症患者にとっては青息吐息の大登山だ。

緩やかな西側というのは今登ってきた急坂のことであろうか(;^_^A

はいはい、これね。左が横堀、右に下っているのが竪堀。

一見…じゃなくてじっくり見てもただの空き地だが…

腰郭と呼ばれ重要な意義を持っている。

らせん状に主郭に取りつく道にも帯郭という名がついている。

二郭(にのくるわ)に向かう道と分かれてさらに帯郭を進むと…おお!主郭も近そうだ。

…って、やっぱりね。人生それほど甘くない。

ぜいぜい、はあはあ。主郭にたどり着いた。

どこの城跡でも思うが、更地になっていると建物のあとはとても狭く見える。ここに少なく見積もっても50人近い人がホントに暮らしていたのだろうか。城主以外の居住環境はかなり悪そうだ。

東側の視界が開けて桔梗ヶ原が一望できる。もっとも、かつてはこんなに木が生えてはいないだろうから360度の展望だったろう。

南東側、すぐ下に二郭が見下ろせる。恐る恐る駆け下りた。20代のときならジャンプで届くようなところだ。

どうやらそれを専門的には「従属性が強い」と言う。↑

二郭から下を覗いてみた。まるで垂直の崖である。案内板によれば東側はもっと険しいことになる。

なんとー!!垂直のような崖でも防御がいるのかー(;^_^A

明治時代の主郭の開墾とは林業である。背負い引き(しょいびき)道という木を担ぎ下ろすための道を整備したために土塁や堀は崩されたり埋め立てられたりした。ほとんど材として使えないことを知ってか知らずか明治政府が奨励して落葉松を日本中に植林してしまった。景観的にはともかく、山城などの歴史的遺構にとってダメージは大きかった。

さらに文中、尾根伝いの砦の位置は以下の通り。

敵がこの尾根に取りつくためにどれほど南に迂回しなくてはならなかっただろう。それまで警戒して複数の砦を築く必要があったとはなんとも殺し合いの壮絶さよ。気の休まるときなどなかっただろう。戦国時代の小領主にだけは生まれたくないものである。

二郭の切り株にミラーレスを置き、セルフタイマーの10秒間に主郭に駆け上ってみた。まるでワカモノの風情であるが、数度のチャレンジは楽しくて慣れないぼっちハイキングの寂しさが紛れる。

ここでドレミの持たせてくれたおやつの時間とする。コーヒーのポットもがんばって担いできた。

包装に高らかに謳われているチョコ&クリーム。その実際の含有率に若干驚かされたが想定内ではある。

二郭を去るとき案内板がずいぶんと傾いていることに気づき、戻ってみると根元が腐っていた。後ろから子どもの力でトンと突いても倒れそうである。知らずに近づくと危ないので、下山した後、朝日村教育委員会ホームページのメールフォームに報告しておいた。すると後日、丁寧な返信が届いた。

°。*☆*☆* °。°。°。+ ° °。°+ ° °。°+ ° °。°+°

朝日村教育委員会からのメール

このたびは二郭の案内板の状況をお知らせくださり、ありがとうございました。本日、点検に行ったところ、既に倒れてしまっておりました。根元がすっかりアリにやられていて、スポンジのように空洞化していましたので、あの時今村様にお怪我がなくてよかったです。修復か建て替えか、また業者とともに調査して対応したいと思います。ご丁寧にありがとうございました。また登りに来てください。

朝日村教育委員会

担当******

°。*☆*☆* °。°。°。+ ° °。°+ ° °。°+ ° °。°+°

シュウの返信

******さま

わざわざのご報告ありがとうございます。朝日村の印象爆上がりです(笑)

そうですか。その足で直接役場に伺えばよかったです。すみません。怪我人など出なくて何よりでした。週1,2度の頻度で朝日村を通過しています。武居城跡はとても気持ちのよい場所だったので、案内板が直った頃を見計らって、また登山にチャレンジします。

今村修一Shu on iPad

°。*☆*☆* °。°。°。+ ° °。°+ ° °。°+ ° °。°+°

朝日村教育委員会からさらに返信

また武居城にお出かけくださるとのこと、ありがとうございます。これから草刈りシーズンに入ります。案内板の修理を含め、できるだけ環境整備には努めたいと思いますが、夏草のほうが優勢を極めていることもあるかも知れません。通行困難な個所など見かけましたら、またお知らせいただければ幸いです。どうぞまた眺めに来てください。

朝日村教育委員会

担当******

°。*☆*☆* °。°。°。+ ° °。°+ ° °。°+ ° °。°+°

ボクも筆まめな方だが朝日村教育委員会の方も相当なものである。さすがこれだけ丁寧な史跡保存をしている部署であることよ。…という訳で成り行き上ボクは武居城跡を再訪することになりそうなので、そのうちこの稿にも追記があると思われる。

せっかく登ったのに下るのは惜しいというセコい考えが老いの証と言えよう。そして「下りの方が足に来る」とは、たいていの登山者やハイカーの知るところだろうが、還暦の俄かハイカーには足だけでなく腰と背中にも来る。

登る前にはなぜ駐車場間近のこんな場所に「休憩所」が設けられているのか不思議だったが今は理由が分かった。足腰背中に来て足下の危ない人のためである。

サラダ街道まで戻ると雲が上がって爺ヶ岳や鹿島槍がくっきりと見えた。今からでも遅くない。ドレミの退勤時刻まで時間はいくらでもあるのだ。安曇野のいつもの写生ポイントまで行ってみようか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?