Photo by

kazumaogiso

上弦の月と下弦の月の見分け方・覚え方

小学校や中学校の理科では月の満ち欠けを学習します。そのときに、半月に対する2つの名前を習います。それが「上弦(じょうげん)の月」と「下弦(かげん)の月」です。「弦(げん)」というのはカーブを描いている「弧(こ)」と対になる表現で、直線の部分のことです。

弦(げん) 直線の部分のこと

弧(こ) カーブの部分のこと

「上弦の月」「下弦の月」という表現は、本来は「西の空に月が沈むときに、弦が上になっているか、それとも下になっているか」という区別から名づけられているのですが、西の空に沈むときにどうなっているかを想像するのは大変かもしれません。

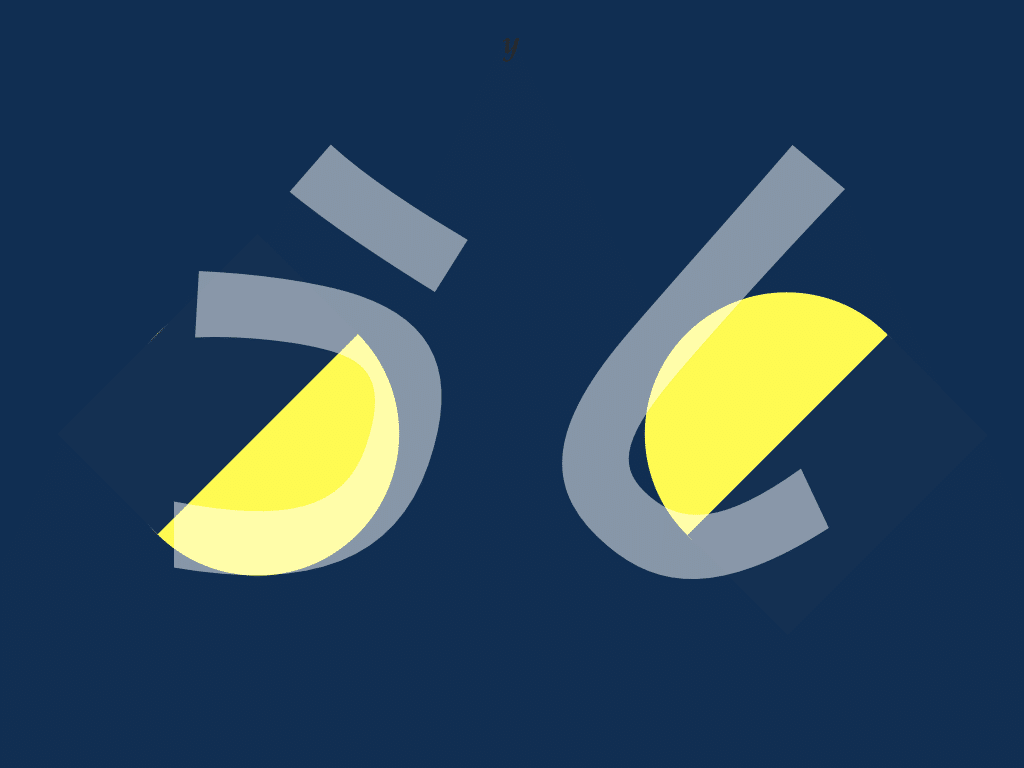

そこで、私が使っている簡単な覚え方をご紹介します。次の図を見てください。

半月の形のうち、「弧」すなわちカーブを描いている部分に着目します。そのカーブに沿ってひらがなの「う」が書けるなら、その半月は「うえ」すなわち「上弦の月」です。反対に、「し」が書けるならその半月は「した」すなわち「下弦の月」なのですが、こちらで覚えると間違えてしまう(「し」の真っ直ぐな部分は「上弦の月」の「弦」すなわち真っ直ぐな部分とぴったりなので間違えてしまうようです)ので、まぁこちらは忘れてください。

要するに、「半月のカーブに沿って「う」と書けたらそれは上弦の月、書けなければそれは下弦の月」ということです。

ちなみに、月の満ち欠けは「新月→上弦の月→満月→下弦の月→新月→…」というサイクルになっています。「上弦の月」はこれからますます満ちていく、「下弦の月」はこれからますます欠けていく途中にある形だということもあわせて覚えておきましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?