宗教大国日本! 〜信仰見直しのススメ〜

先日、枚方にある先生シェアハウス「わいが舎」で「ここが変だよ日本人!」とのタイトルで海外NGOで活躍されるKENさんをゲストに教育関係者を中心にしたイベントがありました。世界の常識と日本のそれとの乖離がテーマという事で、ディスカッションの題材を参加者がいろいろと挙げる中で世界と日本の宗教家の違いという意見がありました。世界の先進国の中で最も宗教観の低い国とも言われる日本ですが、私はその見方には少し違和感があります。折しも、宗教の問題が取りざたされていることもあり、以下にその辺を少し整理してみたいと思います。

宗教ってなんだ?

ちなみに、宗教を辞書で引くと定義は以下のように書かれています。

日本大百科全書(ニッポニカ)「宗教」の解説

宗教

religion 英語

religion フランス語

Religion ドイツ語

世界には日常の経験によっては証明不可能な秩序が存在し、人間は神あるいは法則という象徴を媒介としてこれを理解し、その秩序を根拠として人間の生活の目標とそれを取り巻く状況の意味と価値が普遍的、永続的に説明できるという信念の体系をいう。この信念は、生き生きした実在感をもって体験として受け取られ、合理的には解決できない問題から生じる知的、情的な緊張を解消し、人間に生きがい、幸福を与える役割を果たすものとして期待されている。また、信念を同じくする人々が、教会、教団とよばれる共同体を形成する。

[柳川啓一]

この定義を見ればわかるように、宗教を持っている、信心していると言うのは仏門に帰依したり、神父に洗礼を受けたり、教団に所属して足しげく集会に参加したり、神棚を祀っていたりすることではなく、論理的、科学的に説明や理解されない様々な出来事や自然の摂理といった原理原則に対して畏れを持ったり、崇めたり、もしくは受け入れることさえも宗教の範疇に入ると書かれています。それらは、太古の昔から人の心の拠り所や支えになってきたのは紛れもない事実であり、その意味では(私のように)無宗教と自称される人も本人が意識していないだけで何らかの宗教感を持っていると言っても過言ではないと思っています。

信仰を持っている人はカッコいいor格好悪い?

私がまだ若かりし頃、海外の友人や知人ができて仲良くなるたびに、それぞれの国によって様々ですが、皆が確固たる宗教観を持っていて、善悪の判断をその教義に照らして考えられるのを見て、無宗教である自分のことをすごく恥ずかしく思うことが良くありました。無宗教は軸を持っていないようで格好悪いと感じていたのです。しかし、それとは逆に特定の新興宗教法人の活動に熱心に参加して、必死に組織拡大をしている人たちに対しては、かっこいいと思う事はなく、釈伏と言っておっさんたちが集まって若者を取り囲み、入信しろと迫る場に呼ばれた時は随分と違和感がありました。もっと幼い頃は、近所の公園にキリスト教の神父さんがやってきてお菓子を配ってくれる日曜学校なる集まりに行くのは大好きでしたが、キリスト教は自分たちには関係ない。と思いながら、お菓子だけをもらっていた記憶があります。17〜18歳の物心がついたときには何かしらの宗教に深く関わってみたいと思いながらも、日本で布教されている宗教というイメージがあまりピンと来なかったのです。

世界で最もお詣りに行く民族

世界中で日本ほど、宗教に無関心な国民はいないとも言われますが、新しい年を迎えた際に宗教施設に足を運ぶ人の数は日本人が圧倒的に多いとも言われます。全国民と言っても過言でない位、多くの人が新年に初詣やお寺へのお参りをするのは(意識していない人が殆どだと思いますが、)まさしく宗教観の表れだと思うのです。老若男女問わず、誰もがつい、神社に行きたくなる、初日の出に拝みたくなるのは不思議です。それは特定の神様やご本尊に対して信仰心を持つと言うことではなく、神話の時代のその前から全てのものに神が宿っており、それらを崇め共に生きる「八万の神」の概念が今も日本人に根付いているからだと思うのです。あまり意識している人はいないかもしれませんが、日本人は他の国とは少し違う宗教観を持っているのではないかと思っています。

宗教大国日本

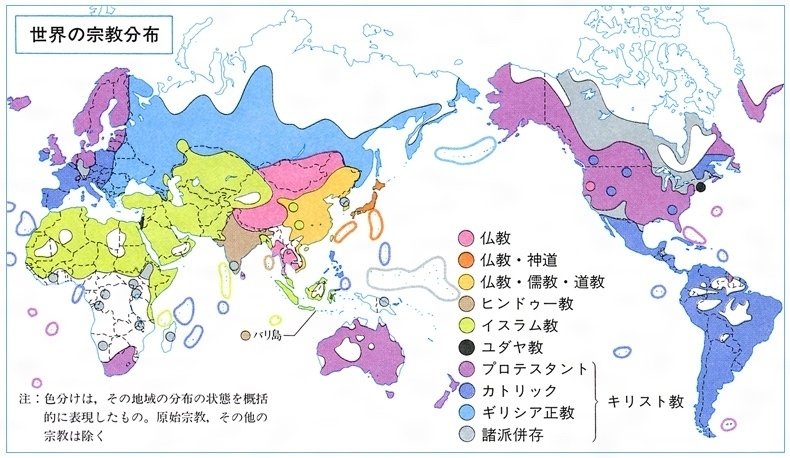

また、初詣は基本的に日本古来の神道の行事ではありますが、日本人はお葬式は大陸から渡ってきた仏教で行い、西洋式のクリスマスを祝い、ハロウィンで盛り上がるといった多様性を受け入れて様々な宗教行事を生活習慣の中に取り入れてきました。このように考えれば、日本は宗教大国だと言っても過言ではありません。何も、無宗教だとか、信仰心がないとかで外国の人たちに引け目を感じることも気後れする必要もないと思うのです。また、全国には圧倒的な数の神社や仏閣などの宗教施設が存在しており、地域の暮らしに溶け込んでいます。生活習慣の中に宗教がなじみすぎていて逆に気づかなくなってるのかもしれません。しかし、私には信心している宗派や教義がある。と言われる人はごく少数で、マイノリティーと言っても過言ではありません。少数派だからこそ、入り込んだ時に狂信的な熱心な信者になるのかもしれません。

日本宗教を持つべき時代

日本人の宗教観が強いことの表れとして、世界的に稀な程の倫理観の強さ、生真面目さ、民度の高さが上げられます。明治維新以降、欧米列強に飲み込まれないようにと内憂外患の中、誠実で真摯な姿勢を以ってことにあたり、日本は独立国家としての國體を保ってきました。日本が経済的な発展を遂げるにあたり、士魂商才や論語と算盤など高い倫理観と精神性を重んじながら、経済発展への取り組みを進めてきた背景には日本古来から培われてきた宗教観があるのではないかと思うのです。そして、近年それが圧倒的に崩れ去りつつあるのではないかと憂慮しています。

昭和後期から平成にかけて、世界有数の経済大国にまで復活を遂げて、その幻想を見たまま失われた30年と呼ばれる全く経済成長が止まったままの日本では、先行きに対する閉塞感と相俟って、今だけ、金だけ、自分だけ良ければ良いのだとの思考が世間一般に蔓延してしまい、先人から引き継いだ善き意図を持ち、自らの倫理観に沿った良き行動を行えばお天道様やご先祖様が見ていてくれて必ず報われるとの、神道と仏教と儒学が融合した日本らしい基本的な価値観が失われつつあるのではないかと危惧しています。キリスト教、ユダヤ教が中心になった強欲資本主義で世界が行き詰まる今こそ、日本を発展に導いた日本的宗教観や倫理観を見直し、再認識する時ではないかと思うのです。

_____________________

日本古来からの共生と共存の価値観、三方良しを実践する研修を行っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?