地域企業唯一のリソースを最大化する三種の神器

2013年当初、株式会社四方継の社内向けにスタートを切ったイントラプレナーシップ(社内起業家精神醸成)の勉強会、職人起業塾はその後、業界団体からのオファーに応えて外部に開き、建築実務者向けの実践型ビジネススクールとして8年前に事業化、一般社団法人職人起業塾となりました。

現在、第22期を東京で行っており、これまでに300名以上の卒塾生を輩出してきました。

その元となっている勉強会は現在も、継塾と名称を改めて神戸にある株式会社四方継のスタジオで継続して行っています。主に経営者、起業家が集って開催しており、持続可能な循環型ビジネスモデルの構築を目指すアントレプレナーシップの勉強会となっています。先日、「才能」をテーマに第128回目の継塾を開催したところ、非常にいい内容だった、気づきがあったとフィードバックを頂きましたので、要点をここでもシェアします。少しでも皆様のビジネスのエコシステム構築の参考にして頂ければ幸いです。

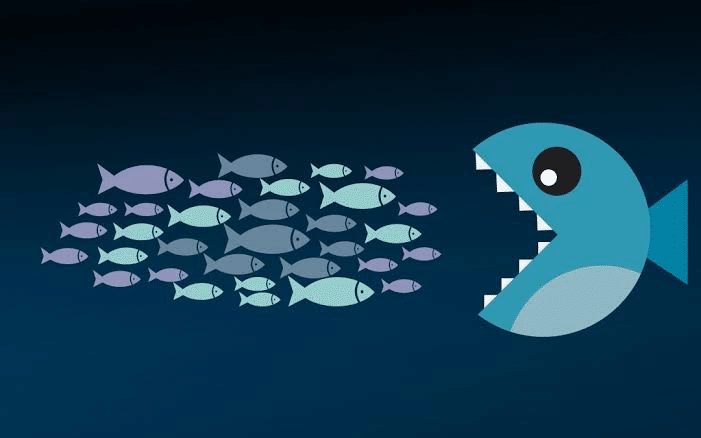

寡占と淘汰の構造

インターネットとスマートフォン等のデバイスの圧倒的な普及は、地域に根を張り、スモールビジネスに取り組む地域企業(いわゆる中小企業)が容赦無く大企業、もしくはグローバル企業と比較検討される環境を作り上げました。価格、スピード、知名度による安心感といった表面的な価値では絶対的に不利になり、違う軸で戦えなければ淘汰されるしか道は残されていないと言っても過言では無いと思います。地域企業とグローバル企業では圧倒的にリソース(経営資源)の量と質が違います。

街角の本屋さんが軒並み潰れて無くなったように、生鮮食料品からあらゆる小売り業、飲食店、タクシー等々の生活サービスまであらゆる事業領域において大手の寡占が進んでいます。最近、地域企業がM&Aで大手に吸収される案件が加速度を上げて増加していますが、これもこれまでの欧米型資本主義の経済合理性のみを重視する価値観の中では自然な流れと言えるのかも知れません。

ジリ貧確定の戦場

しかし、地域企業が潰えてしまうというのは、同時に地域の需要も失われる結果を招きます。日本全国の地方都市の空洞化が問題になっていますが、田舎に行ってカーナビを見たら、コンビニばかりが乱立しているのに気付かされます。内需の壊滅は国内産業の破綻に直結する、景気とは一部の投資家が恩恵に預かる株価の上昇による株式配当ではなく、97%とも言われる圧倒的に大多数を占める国内事業に携わる企業の収益動向に左右されることを考えれば、地域企業が大手企業に駆逐されていくのは看過できない非常に重い問題です。

しかし、消費者が受け取る価値の基準が、早い、安い、うまい的なファストフード、ファストファッションに代表される、大量生産モデルのままだと、地域企業に生き残る道はありません。そもそも保有するリソースの量と質が圧倒的に違う以上、同じ土俵で戦うのは愚の骨頂としか言いようがありません。よしんば、当初は勝ち負けを繰り返して一喜一憂していたとしても、中長期的な視点で考えれば、最終的にはスケールメリットを持つ方が強いのは当然です。

経済的ジェノサイドからの脱出

では、日本の本体でもあり、地域を支える地域企業の生き残りはどの様にすれば良いのか、全滅してしまうとこの国は完全に空っぽになり、他国に吸収合併されるしかなくなります。実質賃金は下がり続けているのに、株価はバブル越え、株式配当は爆上がりしましたが、上場企業の(実質)50%以上が外国人投資家で日本企業が出した利益は国民ではなく海外に流れ出ている。そんな現在の日本の状況は経済的ジェノサイドと言っても過言でないと私は危惧しています。

地域企業が生き残るには、大手企業、グローバル企業に無くて、地域企業に存在するリソースを最大限に活用して、同じ土俵ではなく、自分達が認められる価値軸に戦いの場を変更し、比較検討されない状況を作り上げなければなりません。このリソースを見出すことが出来なければ日本に未来はありませんが、実際にはそれを見出すことが出来なかったから、地域の空洞化、地域企業の衰退が鮮明になってしまっています。

地域企業が持つべきリソースとは?

地域に根差す企業が持つリソースとは何か?その問いへの答えを私は職人技、職人魂、職人気質だと思っています。私は大工の出身だけに、職人として生きてきた原体験を持っています。そこで感じてきた、この世を成り立たせているのは実際に身体を動かして「作る人」である。とのインサイトは強烈です。いくら莫大な資産と権力を保有していても職人技の一点モノは、職人が納得しない限り手に入れられないからです。これはモノづくりだけに限った話ではなく、食料もエッセンシャルワーカーと呼ばれる専門職が提供する生活サービスの全ても当てはまると思うのです。例えば、書店の店員さんが本に関する読者の体験というネット上にはないリアルな情報を圧倒的に持っていて、顧客に読むべき本を指南できると、これは職人と言えると思うのです。実際に、1万円選書で大人気になった書店の事例があるように、あらゆる業種に当てはまると思います。

しかし、これまでその強みというかリソースは地域企業の経営に生かされることなく、淘汰に晒されてきたのはなぜか?

その解は地域企業がそこに在籍する人に対して職人(=職業を極めた人)へと成長させる機会と仕組みを作ってこなかったからでは無いかと思うのです。

職人とは職業を担うプロフェッショナル

ここで言うところの職人は昔気質で頑固で無口、といったコミュニケーションが出来ない現場作業員のような人を指しているのではありません。元々職人とは職業そのものであり、自尊独立した人格とスキルを併せ持った人を指しています。商売人として、顧客のニーズを汲み取り、プロフェッショナルとして、顧客がまだ気付いていない課題や真の願望を指し示し実現する。そして、一生涯の付き合いができる関係性を構築するのが職人の定義だと私は考えており、そのような人材を育成することを長年心がけてきました。今様の言い方にすると「イントレプレナーシップ=社内起業家精神の醸成」です。

これは大工だけに留まらず、設計士についてもそれぞれが持つ信念や価値観、良心に従って主体性を持って働いてもらえる環境を整えてきました。今では代表である私から指示命令をすることは一切なく、それぞれが主体的に責任を持ってプロジェクトを進める集団になっています。見習い期間を終えた全員が職人であり、営業マンであり、プロジェクトマネージャーです。

スタッフそれぞれに個性があり、志向も違いますが、大きな目的=私達の存在意義はしっかりと共有して地域、顧客に向き合ってくれています。

職業能力と在り方が未来を創る

その職業で卓越した知識、技術、マネジメント能力を持っている人が集まっているだけでは、地域企業の生き残りはありません。組織として機能するにほ存在意義、理念の共有が欠かせないからで、何の為にその職についているのか?との問いに対する答えが、全員全く同じでは無いにしても、大きな方向性が一つになっていなければ単なる個人事業主の集まりになり、思考が短期的、利己的になってしまいます。これでは先行投資が必要となる次世代を担う若者の教育・育成は出来ず、持続可能性が担保されることはありません。大手企業に負けるとかではなく、自滅してしまいます。

もう一つ重要なのは、顧客から継続したオファーを受け続けることが出来るか否かです。販促、宣伝広告、プロモーションの量では絶対的に大手企業に分があります。クオリティーに関しても優秀な人材を集めたり、デザインやコンテンツ創出の力も格段の差があるのは否めません。では、どこで戦うか?その答えは「関係性の構築」にしかありません。日本人は非常に職人に対してリスペクトを持つ民族です。上述の職人性を発揮して、目の前の顧客に寄り添い、生涯付き合いたいと認知してもらうことで、認知活動の量を凌駕して、自社独自のマーケットを構築できる可能性が大いにあります。ちなみに、職人集団を自負する弊社では15年間に渡り、一切宣伝広告や販促を行うことなく、営業を続けています。

才能はつくれる

これまで書いてきた職人としての強みを私は「才能」と呼んでいます。そしてその才能を見出し、伸ばす才能主義(=タレンティズム)にはイントラプレナーシップに基づいた教育・育成システムと、人事制度の整備が必要だと考えて、自社でキャリアパスの運用と共に職人起業塾の社内研修を実施してきました。現在、プロジェクト・マネージャーに育ったスタッフに対して事業承継を行っています。

職業人として卓越するために必要な全ての能力はコツコツと地道に積み上げることで誰にでも確実に身につけることが出来ます。それが職人の最大の特徴と言っても過言ではありません。

有名大学を出た頭脳明晰な若者でなくても、学校に馴染めず不登校だろうと、若気の至りで悪さをしていようと、家庭環境が複雑で児童養護施設で育っていようが、自分の心の中に持っている良心に向き合い、しっかりとそれを見据えて職業人、社会人として如何に生きるか?との問いに真摯に向き合う姿勢さえあれば、必ず目的を見出すことが出来ます。目的が明確になれば、毎日の地道な積み重ねもモチベートされて継続が可能になります。習慣の力さえ使える様になれば、秀でた技術も圧倒的な知識も必ず手に入ります。国家資格の取得さえも可能で、その道のプロ中のプロになればれっきとした職人となり、才能を身につけてその力をいかんなく発揮できるのです。

起業家精神、才能主義、致良知の3種の神器

残念ながら、大企業に比して大したリソースを持たない地域企業。インターネットの圧倒的な普及はロングテールを実現し、スモールビジネスに光を当てると一時は思われましたが、結局、潤沢な資金に任せて出現率を高める企業が圧倒的な知名度を誇るのが明らかになりました。

地域企業が生き残るには最大にして唯一無二のリソースである「人」に光をあて、その才能を開花させる教育・育成、そして主体的に成長をモチベートさせるイントラプレナーシップ(起業家精神)、そして、誰もが持つ良知を開き、人と人との関係性を深く、固くする他者を思いやる愛情や慮る心遣いを行動に移すことに尽きると思うのです。

若干、ウェットな精神論に聞こえるかも知れませんが、世のビジネスの全ての根幹は「人の心はどこにあるのか?」との問いに対する答えを見出せるかにかかっています。この観点から見れば、地域企業の持つリソースは磨くことによって最強の力に変容する可能性もあると思うのです。そして、才能主義、社会起業家精神、致良知、この三種の神器は誰にでも手に入れることが可能です。興味がある方は私が主宰する私塾「継塾」に一度ご参加ください。無料な上に、オンラインでも開放しているので全国どこからでもお気軽にご参加いただけます。

__________________

繋がってください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?