ここまで調べた 大山名人のノート(「棋道」)

〈著〉小笠原 輝

【協力】倉敷市大山名人記念館

謝辞

倉敷市大山名人記念館の北村実館長と中村敏之様には、本稿ご査読のうえ、公開のご許諾をいただきました。

特に中村様には、ノート撮影の際にも丁寧なご対応をいただきました。

改めまして、心より御礼申し上げます。

はじめに―「大山ノート」とは

将棋史学同人は、松田辰雄八段の本を作るために生まれました。棋士の成績を集めて眺めてニヤニヤしているけんゆうさんに「何か書け!」と集団で圧力を掛けたところ、けんゆうさんが「松田辰雄なら……」ということで、後に『不撓』となる企画が立ち上がったわけです。

その後1年かけて『不撓』を刊行しましたが、戦前を中心にまだまだ調査できていないことが多く、松田辰雄という人物は我々が生涯に渡って調べ続けるテーマのひとつとなっています。

『不撓』刊行時点で調べきれなかったことのひとつに、昭和15年の昇降段戦対大山康晴四段戦があります。

昇段成績も良く、十四勝一敗であった。一敗は対松田辰雄(故人、八段)戦であったと記憶している。

当時無敵の快進撃を続けていた大山四段を昇降段戦で唯一破った松田の将棋。これを見たかったのですが、『大山康晴全集』(以下全集)では対局日の記載があるだけで棋譜がなく、『不撓』への収録は叶いませんでした。

ところが、あるとき『枻 人間讃歌』23号(枻出版社、1977)の記事「大山康晴千勝の足跡」を眺めていて、その8~9Pで紹介されている大山名人のノート(以下大山ノート)の見開きが、探していた昇降段戦の将棋であることに気がつきました《⇒2021年2月4日投稿参照》。

全集は大山ノートを下敷きにまとめられているのですが、何故この松田戦が収録されていないのでしょうか。

また、他にも日付のみが書かれている対局が散見されますが、同じように棋譜が収録されていたりしないのでしょうか。

気になってしょうがなくなったので、大山ノートを所蔵している倉敷市の大山名人記念館に照会して、同人の田代さんを通して該当ノートを見せていただきました。

今回は、同人で閲覧した大山松田戦が収録されている大山ノートの1冊を紹介したいと思います。

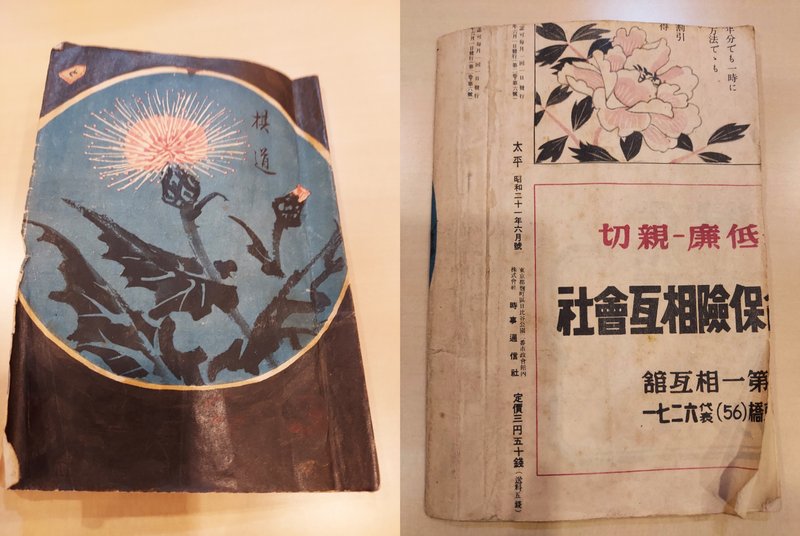

ノートとありますが、この冊子は、棋譜を書いたメモを集めた後、雑誌の表紙を切って包んで綴じてあるものです。表には、「棋道」と書かれています。

掲載されていた将棋は以下のリストの通りです。

なお、名人戦 村上七段戦の初出は『毎日新聞』になりますが、私が『毎日新聞』を調べていないため、既に調べている『マニラ新聞』の掲載日の方を挙げておきます。

基本的に年代順に並んでいますが、ところどころの狭いスペースに昭和18~19年の将棋が小さい走り書きでメモされています。

この頃は新聞用紙も含めて紙不足が深刻化していった時期なので、空いている所にメモを書き留めることで記録としていたのでしょう。

どうにかしてでも棋譜を残しておきたい、という大山名人の強い意志を感じる筆致です。

それでは、今回読んでみて浮かんだ大きな疑問点を2つ挙げます。

『大山康晴全集』掲載の謎

30局中15局が全集に棋譜が掲載されていません。18~19Pの対本間一雄初段二局にいたっては、全成績にも触れられていません。

実は、探していた松田戦は、取り消し線で消されている箇所があり棋譜が並びません(まず間違いないだろうという線で棋譜を補完することはできます)。

そうした棋譜の収録を見送ったのは理解できるのですが、棋譜が完全に並ぶのにも関わらず掲載されていない対局もあります。どういった理由から掲載を見送ったのでしょうか。

また、全集に掲載されている棋譜と大山ノートの棋譜に手順や手数で差異があるものもあります。清書されていないものに関しては、誤読したのでしょうか。

当時どのような経緯があったのか知りたいです。

大山康晴十五世名人の記録関連の謎

大山名人の四段昇段初年(1940年)の成績は17勝2敗となっています。

ちなみに、戦前の成績は、年度ではなく1月1日から12月31日までの年で加算されています。

全集1巻の全成績を読むと、四段以降の部で1月14日の対局から12月26日の対局までで17勝2敗です。

これには疑義があります。

まず、1月14日の坪井戦から2月11日の北村戦までは、大山三段の奨励会対局であることが大山ノートで確認できます。

当時大山三段はコメントを書いており、

1940/1/14 坪井二段戦

坪井君に此の一戦を勝ったので 三段に昇格後 八勝三負にて 平均点九十一点弱と成り あと四勝すれば 四段に昇格出来る

1940/1/28 山中三段戦

此の一戦を勝ったので 三段に昇格後 九勝三負にて 平均点九十三点三分と成り あと四局にて三勝すれば 四段に昇格出来る

1940/2/11 北村二段戦

此の一戦を勝ったので 三段に昇格後 十勝三負にて 平均点九十六点九分

1940/2/25 本間初段戦

此の一戦を勝ったので 三段に昇格後 十一勝三負にて 平均点九十八点五分

1940/2/25 本間初段戦

(日付は二月二十五日と書かれてから取り消し線で消されています)

此の一局を勝って 四段に昇格する事が出来た 十二勝三負にて 平均点(百点)

とそれぞれ書かれており、日付不明の本間戦をもって四段昇段したことが確認できます。

とすると、坪井戦から北村戦までの3局は、四段昇段以前の対局なので通算成績に加算するには適当ではないと考えられます。

また、昭和15年度とされる藤内金吾六段戦は昭和16年5月22日の将棋であり、これは全集に同じ将棋が2局掲載されていることでも確認できます。

この藤内戦も、重複して加算されているので削除するのが適当です。

つまり、大山名人の1940年度の成績は、13勝2敗とすることが適当ではないでしょうか。

あるいは、不戦勝となった昇降段戦の第12局を1940年度の勘定に入れて、14勝2敗としても良いかもしれません。

そして、全集2巻の年譜において、越智信義氏が四段昇段月を昭和15年2月としていますが、これにも疑義があります。

大山ノート10~12Pの成績を整理すると、このようになります。

1940/1/14(日) 坪井二段戦勝 8勝3敗

1940/1/28(日) 山中三段戦勝 9勝3敗

1940/2/11(日) 北村二段戦勝 10勝3敗

1940/2/25(日) 本間初段戦勝 11勝3敗

1940/2/25(?) 本間初段戦勝12勝3敗 四段昇段

当時奨励会は第2・第4日曜日に開催されていたようで、大山名人の四段昇段日は、1940年3月10日のように思えます。

また、当時の資料を確認すると、『昭和十六年朝日年鑑』において、3月昇段とされています。

木見八段門下の大山康晴氏は十五年三月四段に昇格した。十八歳。四段中の最年少者で岡山縣阿知町の出身。

越智氏は、年表をまとめる際、取り消し線のある日付をそのまま書いてしまったように思えます。

実際はどうだったのでしょうか。

まとめ

松田辰雄に絡んだ調査だったので今回は1冊しか調べていませんが、それだけでも大きな疑問が2つ、新聞雑誌を含めても未発表の大山名人の将棋が12局ありました。

他のノートの調査も進めれば、将棋史の解明がどんどん進んでいくように感じています。

いつかきちんとすべての大山ノートの解読をしたいです。それはいつの日になるでしょうか。

棋譜を大山ノートとして記録し後世に残した大山康晴十五世名人、そしてその遺志を継いで管理している大山名人記念館の方々に感謝してこの項を終わります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?