ここまで調べた 持将棋と千日手【1】「持将棋」編

〈著〉けんゆう 〈監修〉将棋史学同人

はじめに

はじめまして。私は普段、将棋棋士成績DBというサイトを作ったり棋士の成績を眺めてニヤニヤしながら生きています。そして、対局規定の変遷について体系的にまとまった資料が見つからないためずっと困っています。

というのも対局データをまとめる際にどうなってこっちが勝ちになったのか、反則は、持ち時間は等々、のような取り扱いを正確に行うには対局当時の規定がわからないと判断できないこともあるからです。日本将棋連盟は「規定が変わりました!今まではこうだったけどこれからはこうです!」みたいに公告してくれるわけでもないので変更がいつ起きたのかを調べるのは困難でした。

そういう状況で国立国会図書館デジタルコレクションに全文検索が追加されました。これはかなり画期的なもので、調べたいことがどこにあるのかわからない場合でも検索をかければこの本のここにあるよと教えてくれるのです。(ただしどの資料のどのページにある、とまでしか教えてくれないのでページ内のどこにあるのかわからなかったり、そもそもOCRが間違っていて別の文字として判別されてしまっていたり、とかもありますが。)

とりあえず対局規定のうち、持将棋・千日手に関して現状デジタルコレクションも使って調べられるだけ調べてみようと思い立ったので、調べられた範囲で現状わかっていることを書いてみようと思います。

終局の条件

将棋には対局が終了する条件がいくつかあります。

まずは投了。負けを認めた側が投了を宣言し勝負が決まります。これがほとんどと言ってもいい終わり方です。

次に反則。二歩などの反則手を指した側の反則負けとなり終局します。また、自玉が詰んでいるのに投了しなかった場合、王手を解除する指し手が存在しないため「王手放置」の反則として終局となるでしょう。

時間切れ。持ち時間内に着手できなかった場合は時間切れ負けとなります。ちなみに日本将棋連盟では反則が即負けになったのが昭和33年(1958年)で、それまでは例えば二歩を打っても指し直すことができていました。にもかかわらず、それより以前である昭和28年(1953年)のNHK杯決勝や昭和29年(1954年)の名人戦などで時間切れ負けが記録されています。当時のルールでは反則手よりも強制力があったわけです。

指し掛け。勝負を決めずに打ち切りにすることを言います。現代ではほぼ行われませんが、指し初め式などのように儀式的に指される将棋で、勝負を決めないほうがいいと判断された場合に採用されることがあります。

そして、持将棋と千日手です。どちらもそのまま指し続けると永遠に終わることができなくなるために対局を打ち切り、(例外はありますが基本的に)先後を入れ替えて最初から指し直しというルールになっています。

将棋のルールは細かい部分※1以外ほとんど江戸時代初期から変更されていません。大きく変わったのは持将棋と千日手に関することだけと言ってもいいかもしれません。

持将棋及び千日手に関するルールはなぜ変わったのか、どう変わっていったのか、解説してみたいと思います。

持 将 棋

まず持将棋の現行規定を掲げてみます。

持将棋とは双方(少なくとも片方)の玉が敵陣3段目以内に入り(以下、「入玉」と言う)、どちらも相手の玉を詰ます見込みがなくなった場合を指す。

1. 持将棋は両対局者の合意によって成立する。

① 玉を除く大駒1枚を5点、小駒1枚を1点として数え、両対局者の点数が各々24点以上あるときは無勝負とし、持将棋指し直しとなる。

② どちらか片方の対局者の点数が24点に満たない場合は、満たない方の対局者の負けとなる。

2. 両対局者の合意に至らない場合で、手数が500手に満たない場合は「入玉宣言法」を使用することができる。

[入玉宣言法割愛]

3. 両対局者の合意に至らない場合で、手数が500手に達した場合は持将棋とする。ただし、500手指了時点で王手がかかっている場合は、連続王手が途切れた段階で持将棋とする。その際、第1項の①による双方の点数は一切関係なく、勝負はすべて無勝負とし、持将棋指し直しとする。

この規定が最後に改正されたのは2019年10月1日ですが、以前の規定は下のようになっていました。

互いに敵陣へ玉が入り、どちらも相手の玉を詰ます見込みがなくなった場合は、両対局者の確認と承諾を得た上で、「持将棋」となり、無勝負とする。

持将棋が成立するには、大駒1枚を5点、小駒1枚を1点として数え、両対局者の点数が各々24点以上なくてはならない。24点に満たない対局者は負けとなる。

いわゆる「宣言法」(これ自体は2013年に暫定的に追加されていた)と「500手ルール」が正式に導入され、両対局者の合意のみに拠っていた部分に強制力を持たせています。

将棋においてこの両対局者の合意というルールは非常に厄介で、後段で触れますが、数々の問題を起こしているため強制的なルールの追加は非常に有益であると思います。

ただし、この改正での問題は持将棋の定義です。それまで「持将棋」とは終局方法であったものが、盤面の状態へと変更されています。

旧規定:両者の玉が詰まなくなった→点数を数える→両者規定の点数を保持→持将棋となり指し直し

新規定:両者の玉が詰まなくなった→持将棋→点数を数える→両者規定の点数を保持していれば指し直し、足りない場合負け

点数を数える局面に対する新語を作るより、それを持将棋にしてしまえば楽、ということだろうと思います。しかし、それだとタイトル戦で1局と数える場合に指し直していないのでなんと呼べばいいのかわからない矛盾が発生してしまいます。(持将棋により引き分け?) 一応暫定施行ということなのでこの辺もうちょっとなんとかして欲しいなと思います。(点数で勝った場合「持将棋により勝ち」となるわけで、この部分に対しては正直ありがたいと思っています。というのも旧規定では点数を数えたから勝ったのか単純に投了したのか区別がつかない棋譜があるためです。まあ、そこまでやってくれているかどうかはわからないのですが。宣言法で終局した野原-竹部戦〈後述〉の棋譜にはなんて書いているのでしょうか。誰か教えてください。)

現状の問題点を指摘したところで、ようやく本題の歴史の部分へ行ってみたいと思います。

揉めた時に考えよう

持将棋(じしょうぎ、かつては“もちしょうぎ”とも読んだ)は歌合(うたあわせ)において引き分けを「持(じ)」と呼ぶことを由来としています。つまり“持将棋≡引き分け”ということです。囲碁の場合の持碁も同様ですが、時代を考えると持碁が先なので持将棋は持碁を由来とするのかもしれません。

囲碁の場合の引き分けは白黒の地が同数であるという至極簡単なルールとなりますが、将棋の場合はそう簡単に行きません。

古将棋類においては持ち駒を使えないために盤面の駒が少なくなると絶対に詰まない状態、駒枯れが発生します。この時に両者の駒に差がない場合は持将棋となっていました。

では将棋(本将棋)の場合はどうでしょう? 持ち駒制度があるために原理上絶対に詰まなくなることは起きません。ただし、相当に詰まなくなる状況は存在します。それが「入玉」です。

古くは「逆馬(さかうま)」、俗に「入王(いりおう)」とも呼ばれていました。駒の利きが前方に偏っているために、自陣にいる敵玉を攻めるには手数が非常にかかるようになり、また、敵陣に自玉がいるためにと金を作って受けるときの手数は非常に少なくすみます。

こうなるといくら攻めても受けが間に合うために延々と指し続けなければならなくなります。江戸時代の川柳に「入王は前九年ほど手間が取れ」というものがあるほどです。そんなに長い手数指したくないね、どうしよう?となった時に打ち切って引き分けにしようというのが持将棋というわけです。

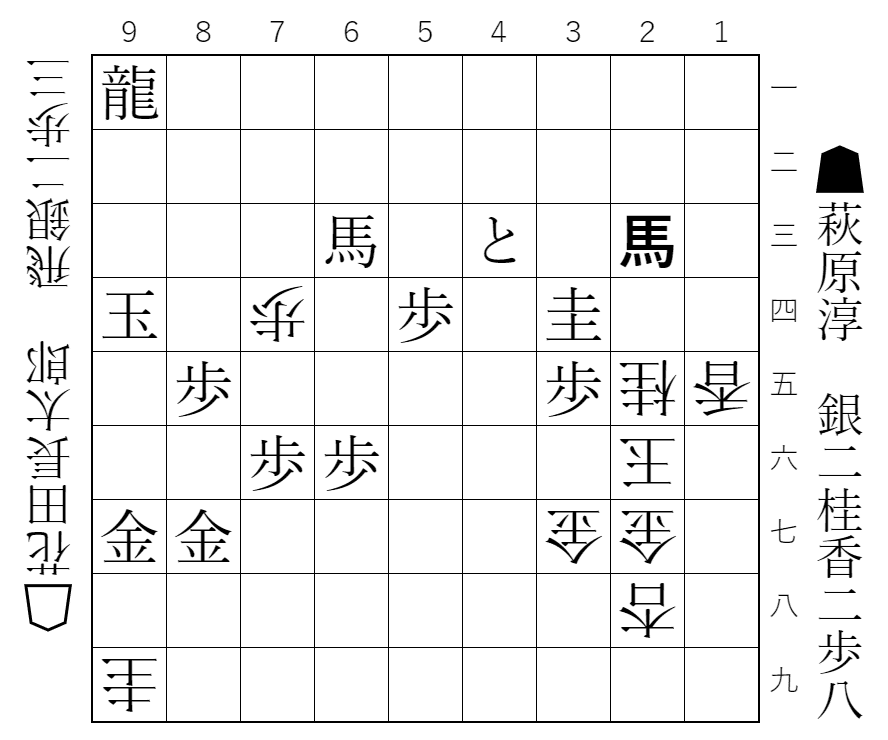

現存する持将棋における最古の棋譜は元和5年(1619年)8月24日に指された大橋宗古 対 本因坊算砂とされています。図1を見てどうでしょう。現代の目線からだと、え?ここで?となると思います。たしかに後手玉は入玉していますが先手玉は一段目、点数も後手のほうが多い。今ならあと2~30手は続きそうで若干後手勝ちの目がありそうです。

では、当時の持将棋に対するルールはどうだったのでしょう? 残念ながら記録が残っていないために断定することはできませんが、両者がお互いの玉を詰ませられないと合意した場合、程度であったと思われます。

格上である算砂が宗古の攻めをしのいで入玉を果たした、本当に先手玉も詰まないのかはやってみないとわからないが打ち切るならこの辺りがよろしかろう、という判断があったのではないでしょうか。

江戸時代にはこのような持将棋にするにはまだ早いのではないだろうかという棋譜が多数あります。反対に入玉していてもこれは駄目でしょうというような将棋もあり(図2)、あえて勝負をつけないために便利に使われていた節もあります。

ただし専門の将棋指しではない庶民の将棋においては、前記川柳から見られるように持将棋として打ち切るというような生ぬるいことをせず延々と指していたようです。

さて、時代は下がって明治末期。ここまで来てようやく持将棋の合意で揉めたことによって基準を決めようという動きが出てきます。

この時代の特徴としてそれまでとの一番の違いは、対局に勝つことで収入が増えるようになったということがあげられるでしょう。江戸時代における幕府から俸祿を受けていた将棋三家、明治に入り強力なパトロンの援助によって名人を維持した小野五平十二世の時代。そこから将棋会(今で言う将棋祭りの席上対局のようなもの)が始まり、そこでの対局料や賞金、新聞将棋による対局料などによって生きていく時代になります。棋士にとって一局一局の勝敗に対する重要度が上がっていきます。

そして明治42年(1909年)、ついに史上初の専門棋士集団である将棋同盟会が結成される※2のですが、その晴れの舞台である第一回定式会で問題が発生します[3]。

勝浦松之助六段格 対 飯塚龍馬七段※3香落ちの将棋が200手を超える相入玉将棋となったにも関わらず、持将棋の成立に対して両者の合意が得られないという事態になってしまったのです(図3)。

前掲の局面に比べるとかなり持将棋らしくなっていますね。ただし、現在の規定で点数を数えると上手36点下手17点とかなり差が出ています。ここでの両者の言い分は、

飯塚「大駒が三枚あるので指し継げば下手玉が寄る、私の勝ちである」

勝浦「大駒一枚とと金が八枚(筆者注:成り駒込みで数えているか)あるので自玉は詰まない、持将棋である」

というものでした。とはいえ観客を入れての将棋会であるにも関わらずすでに深夜を越えています。ここからさらに延々とと金を作って引っ張っていって下手玉の守りを削るような将棋を指し継ぐということも現実的ではなく、関根を始めとした棋士たちの協議によって持将棋との判定を出し終局することになったのです。

現代からすると奇妙な主張にも感じられますが、両者の主張である大駒三枚とと金(成駒)八枚という基準は独善というわけではなかったようです[4]。土居市太郎は小林東伯斎から持将棋の目安として「大駒が三枚あれば勝ちとなるだろうが相手にと金が八枚あれば持将棋にするのがよい(図4参照)」と聞いたとしており、当時一定の根拠を持っていたことがわかります。

また関根の話として「宗桂(筆者注:十一代のことか?)が相手に大駒が四枚あればこちらに小駒がたくさんあったとしてもいずれ詰まされてしまうため負けであると言った」というエピソードにも触れています。これらのことからこの時点での持将棋判定の目安は、“指し継げば勝負がつくかどうか”であり大駒の枚数及びと金(成駒)に重点が置かれていたがわかります。

さて、その後どういう変遷をたどったのか重要なところなのですが、大正期の史料がデジタルコレクションにほとんどないためにわかっていません。当時の雑誌などが大阪商業大学の越智コレクションに収蔵されているのでそちらを見に行く必要があるようです、困りました。

そういうことなので20年ほど時間が飛んで昭和に入ります。

減らしたい、持将棋

まず、昭和2年に以下の記載があったようです。

持将棋生じた場合は成歩(成駒)拾個以下(原文ママ 未満の意か)と大駒一枚の場合は負け、また成歩拾個以上と大駒一枚ある場合は持将棋となす事。

大正期を経過して成駒が8枚から10枚に増えています。持将棋の発生率を鑑みてやや条件を厳しくしたのかもしれません。ただし、大駒2枚ずつの場合と大駒4枚(0枚)の場合が記載されていないことより、まだ詰む詰まないが大前提であるため大駒の価値が現在より大幅に高かったことが伺えます[6]。

少し進み、昭和4年(1929年)に持将棋の規定について述べている一文があります。

一方大駒三枚あり一方大駒一枚と小駒十三枚なら引合である、又一方大駒四枚一方大駒なし小駒十八枚の場合も持将棋となっている

大駒4枚の時の枚数も指定され、また、以前のような「と金」ではなく「小駒」になっているのも大きな違いです。成駒を作る手順すらも冗長であるからとにかく駒の数、という判断でしょうか。かなり明確なルールができてきましたが、それでも現在の24点法に比べるとゆるく、まだまだ持将棋になる対局が多そうです。

そして、大正から昭和初期にかけての時期において、梶一郎の回想によると持将棋でも1局分の対局料が出ていたというのです[8]。勝ち抜き戦などでは持将棋はもう一局指し、連続で持将棋になると両者敗退扱いになるという仕組みであったため、1回目の持将棋は指し得のような雰囲気すらあったというのです。番勝負形式の対局や現在のリーグ戦のような方式での持将棋は引き分け(半星・0.5勝扱い)となっており、勝ち抜き戦ほどではないにしても負けよりはいいかと少し緩んでいた可能性もあります。また、持将棋局は1局と数えて再度の対局は別の将棋として扱われました。どういうことかというと、戦前は駒落ちが基本で一段差の場合平手と香落ちを交互に指すなどのように毎局手合が変わっていました。そのためたとえば七段と六段が香落ちで持将棋になった場合の再対局は平手(下手が先)という具合です。

さらに進んで昭和10年(1935年)頃に改正されています。

大駒二枚なら小駒十枚、大駒一枚なら小駒十四枚、小駒だけなら二十二枚

ついに大駒2枚同士に触れられており、前回より少し厳しくなっているのがわかると思います。そしてちょっと引っかかりませんか?大駒は小駒何枚分なのだろう?と。10→14→22……そうなのです、大駒の価値が一定ではないのです。あくまでも駒が少ない側が自玉を守れるかどうかが重要であるということでしょう。大駒が1から0になったときは自玉を守るための小駒がより多く必要であるという判断なのではないでしょうか。

この規定が掲載されているのは初心者向けの指南書なのですが、そこに専門棋士の最新規定が掲載されているのも面白い部分です。プロ同士の揉めごとを回避するために作られた基準でしたが初心者にも適用できるということでしょう。アマとプロの将棋が近づいてきていることを感じます。

足りる?足りない?

昭和10年(1935年)というと、そうご存知、実力制名人の発表が行われた年であり、神田事件※4が起きた年です。

そのためこの改正は時期的に名人戦の開始にあたってのものとも考えられそうです。

そして名人戦での2年をかけた60局弱のリーグ戦で持将棋は0でした。ただ、条件が少し厳しくなったとはいえ、名人戦外での対局ではそれなりに持将棋が発生しています。ではなぜか。1局の結果いかんで名人になるかどうかが決まってしまうかもしれない、という状況での対局により自然と局面に対する態度が厳しいものになったのかもしれません。

それを裏付けるような将棋があります。昭和11年(1936年)に指された萩原淳八段 対 花田長太郎八段の将棋です[10]。

矢倉模様から始まり後手花田の攻めに対して先手萩原は玉頭を開拓し入玉を視野に入れます(図5)。

当時のやりとりを倉島竹二郎の観戦記から拾ってみましょう。

入王持将棋の規定が問題になつてきた。かういふ将棋になるのは稀有のこととて両八段もハツキリ知つてゐない様子。まづ萩原八段が振向いて尋ねた。『倉島さん、持将棋の規定はどうなつてゐますか?』わたしは心覚えの手帳を取出すと『大駒二枚無事にあるときは小駒十枚以上、大駒一枚なら小駒十四枚以上、小駒だけなら二十二枚以上なければいけないことになつてゐます』と、答へた。『一枚なら十四枚――ほんたうですか』と、花田八段が無意識に叫んだ。『一枚なら十四枚』と、萩原八段も鸚鵡返しに呟きながら、ひとしきり目算してゐたが、やがて8八金と打つた。

まず、今と違って頻繁に規定が変わっているわけで、登場人物3人とも正確に把握していないことがわかります。そして持将棋にしたいから駒数を、というわけではなく萩原は持将棋にしたくないから聞いているというところも重要でしょう。そして花田からは持将棋にするには足りないという焦りを感じます。

ここから花田も入玉を目指しますがどうしても駒が足りそうもありません(図6)。

争闘の権化 棋史始まつて以来の激戦

後手は飛一枚に小駒が十一枚(7四歩は敵の手中にあり計算に入れないとして)で規定の小駒十四枚に足りない。『どうやら駒が足りないやうですな』と、いひながら萩原八段はキッと花田八段を睨んだ。『まだ取れる』殺気立つてゐる花田八段は激しくいひ返すとピシッと6八飛と打込んだ。かうなれば喧嘩腰だ。駒を取らう、取られまい――双方無我夢中になつて戦ひつづけてゆく。

“棋史始まって以来”。倉島も煽りに煽っています。

そして最終図(図7)は駒数の足りない花田が無理矢理寄せに行こうとしたところを返す刀で萩原が必死を掛けて投了となっています※5。

元々は8枚(ただし成駒)であったのが14枚。8枚であったのなら玉を守ることで手一杯であったものが10枚以上あり攻める余裕があるのにまだ足りない。そのため玉を詰めるのではなく小駒一枚を取り合う、厳しくなった持将棋条件はそういう駒の取り合いという別問題を生むことになったと言えるかもしれません。

昭和16年(1941年)にもう一度改正されています。

「4月25日に改正され大駒二枚の場合小駒十三枚以上 大駒一枚の場合小駒十九枚以上 大駒なしの場合小駒二十五枚以上 大駒三枚でも小駒五枚以上を要す 大駒四枚でも小駒三枚以上を要す」

大駒が多い側の駒数での負けもはっきりと成文化されているのが大きな特徴で、ようやくルールとして必要十分を満たした感があります。

ただ、大駒0枚のとき小駒25枚と現代より厳しいのに対し、大駒4枚のとき小駒3枚などやはり非対称ではあります。

この時代の駒数に対しての何かエピソードがあればいいのですが、デジタルコレクションでは見つけられていません。太平洋戦争の進行により新聞将棋が徐々に消えていく時代であるため、持将棋どころか普通の将棋すら、という時代になってしまっているのも一因と思われます。

そして、戦後です。将棋界は昭和20年(1945年)11月末に総会を開き再始動しています。

坂口允彦の回想として第1期順位戦(昭和21年(1946年)5月開始)から24点法になっていたとされています[6]。これが事実なら戦後すぐに導入された規定が現代まで使われ続けていることになりなかなか歴史的なことだと思います。ただ、なにぶん証拠がないので判断が難しいところです。

また、当時のエピソードとして第7期名人戦第2局(昭和23年(1948年)4月10日~11日対局)の大山康晴による記述が残っています。

一、入玉の規定=大駒二枚の場合は小駒十四枚、大駒一枚の場合は小駒廿二枚…※6

(中略)

至極簡単な寄せ、いま少し、いやもう一度読み直せば気ずいていたところを、まける将棋はどうにもならぬもので、連続の悪手は必勝にも近い好局を、攻め過ぎて入玉模様に出られ難しくしてしまった。

こんなことならともに入玉するには何等の困難もなかつたものを大変な攻め過ぎをやつてしまつた。

『大駒二枚あれば小駒は九枚なんだね』

私がこうつぶやけば、

『いや、十四枚だ』

いささか口ごもりながら塚田名人は答える。

ああ、そうであつたと直ぐ思い浮かべたが、対局中のことで、これ以上口に出さなかつた。

『詰めたらいいんだろう』

塚田名人は気色ばんでいたが、私は予定通り入玉した。但し大駒二枚に小駒九枚では、名人戦の申合事項にそむいて駒不足の判定まけと決まつて投了した。(図8)

小駒の枚数の確認の問答は以前と変わらず発生していますね。まだ確固とした規定になっていない様子が伺えます。また、名人戦の“申合事項”というところも気になるところです。順位戦も同じだったのかがわからない上に、大駒が2枚と1枚の部分しかないので全体としてどうなのかもつかめないところが残念といえます。

戦後の資料として確実な規定を最初に確認できるのは『将棋世界』 昭和25年(1950年)1月号(編集時期を考えると執筆時点では1949年11月頃か?)の“将棋ルール”という記事においてです。

互いに玉が敵陣内に入り勝負がつかないと見通した場合、駒数の多少によって判定するのである。その場合、持駒も置駒(筆者注:盤上の駒)も計算するのである。

● 大駒一枚の場合――小駒十九枚以上。

● 大駒二枚の場合――小駒十四枚以上。

● 大駒三枚の場合――小駒九枚以上。

● 大駒四枚の場合――小駒四枚以上。

● 大駒ナシの場合――小駒二十四枚以上。

大駒とは飛、角のこと、小駒とは金以下歩に至る駒を云う。

ついに24点法と同じ条件になっています。以前の規定と枚数の変化自体は小さいのですが、注目すべきはどの条件も大駒が小駒5枚分に設定されており、“駒数”というルールとして矛盾がなくなっているところです。さらに玉を小駒に数えないと明言しているところも大きな違いで、これまでは小駒の定義に触れた記述がなかったため判断の難しいところがありましたが※7、成文化で誤解を生まなくなっています。

結論としては1946年5月開始の第1期順位戦から1949年の間のどこかで改正されたであろう、ということで確定した日付がわからないのが現状であるということです。

できれば明確な根拠を見つけたいと思っているのでここは要継続調査になります。

ここで持将棋については一旦終えて千日手における変遷を見ていきたいと思います。

【2】へつづく

《註》

※1 持ち時間という概念が導入されたのは大正末期のことですがあくまで盤面外のルールです。それまで時間無制限で指していたため長考のし過ぎで問題が起きたりしていましたが横道なので今回は置いておきます。

※2 この辺りの歴史については日本将棋連盟HP上の「将棋の歴史」が詳しいのでそちらをお読みください。

※3 勝浦松之助は当時五段ですが特別に六段として将棋を指しています。これは代表の関根金次郎八段(当時)が五段の免状までしか出せなかったためで、この後すぐ六段に昇っています。また、この棋譜が掲載されている将棋明治名家手合において飯塚龍馬は段位が記載されていませんが、これは飯塚が将棋同盟会に参加しなかったためと思われます。ちなみにこの飯塚は別名「力蔵(力造とも)」といい、駒台を作った人物としても知られています。

※4 ご存知でない方も多いと思いますが、今回の注釈はググってwikipediaとかで出てこないものだけに絞っている(つもり)なのでこの辺はググってください。

※5 名局なので並べていただきたいのですが棋譜の入手は困難かもしれません。残念ながら。

※6 廿は二十のこと。ただし『将棋一路』[13]では同じエピソードにおいて小駒十九枚とあるので誤植かな?

※7 ただし元々が成駒の枚数であったこと、萩原-花田の観戦記からわかるように当時すでに玉は計算から抜かれています。

本文中[ ]付番号は、参考文献の番号となります。

本稿より引用・転載を行う場合は、引用・転載箇所を判別できるよう記載したうえで、以下のように本稿を出典元ととして明記してください。

〈けんゆう『ここまで調べた 持将棋と千日手』将棋史学同人、2023年〉

また、引用・転載した記事等を、コメント欄にてご紹介いただけますと幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?