ここまで調べた 持将棋と千日手【3】「持将棋ミーツ千日手」編

〈著〉けんゆう 〈監修〉将棋史学同人

持将棋ミーツ千日手

戦後初期における持将棋・千日手の規定をもう一度確認してみます(前述通り導入時期が不明ですが便宜上、戦後すぐに導入されたとして話を進めます)。

持将棋:

24点制を用いる。持将棋が成立した場合、一局として扱い引き分け半星である。勝負を決めなければならない場合、改めてもう一局指す。

千日手:

同一手順を三回繰り返した場合千日手が成立し、先後そのままで指し直す。一局とは扱わない。2回連続で千日手になった場合は持将棋と同じく一局と扱い引き分け半星となる。勝負を決めなければならない場合、協議により再度の指し直し・両者敗退などの判定が行われる。ただし連続王手の千日手の場合、王手をかけている側が手を変えなくてはならない。

戦後における対局規定において将棋のルール外での一番大きな改正は“総平手制”になったことです。そしてそれに伴い“勝ち点制”が廃止されていきました。

戦前は段位差により厳密に手合割が決まっており、一段差は半香落ち、二段差は香落ち……となっていました。

勝ち点制というのはこの手合割に付随した規則で、勝ち-引き分け-負けの順に

香落ち上手: 140-90-40

平 手: 120-70-20

香落ち下手: 100-50-0

というように勝ち点が与えられ、総得点を対局数で割った平均点によって昇降段が行われる制度でした。

眺めているとわかると思いますが、香落ち上手の引き分けが90点、香落ち下手の勝ちが100点とほとんど変わらないのです。この辺りの点数設定も持将棋を生む下地になっていた可能性はあります。

とにかく第1期順位戦から(勝ち点制廃止は第2期の途中から)総平手制が導入され、ほとんど※12の対局が平手で行われるようになります。八段対四段であっても振り駒で八段が先手を持つことが当然という時代※13になったわけです。そうなると現金なもので、それまでは同段位でも振り駒より後手がいい(上手扱い)と言っていた棋士達も、やはりどんなときでも先手を持ちたいと思うようになってくるわけです。

先手番は大事ですよね

戦後も――持将棋はともかく――千日手の存在を許したくないと考える人が一定数存在していて、原田泰夫や中島富治※14は千日手を「将棋の癌」とまで言い放っています。そのため色々な人が千日手を根絶するために思い思いの改正法を考えていきます。その中でも画期的な提言を行ったのが金子金五郎です。

昭和24年(1949年)『将棋評論』において、

一案として指直しの場合は先後の位置を変へる規定が考へられる。これは見様によると『先手番は成るべく打開の責任を持つこと』という棋道論の一種に根拠を持つた規定ともいへる。例へば同一の局面に於いても、甲ならば仕掛け無しと見て千日手にしたものを位置を変へて乙ならば打開できると見る場合もあらう。かうした場合、最初から指直し始めても7六歩と角道を突くときからすでに『若し甲が同一指方で千日手に逃げこまんとするならば自分には仕掛けの自信がある』という心構へで指せることになる。

という先後入れ替えての指し直しという現在につながる案を出すのです。

戦前では出て来ない発想です。手番というものは段位に応じた手合であるためを変えられなかったのに対し、総平手なら変えられるというのです。

この提言を受けてかどうか不明ですが昭和24年度(1949年度)※15に「千日手指し直しは先後を入れ替える」という規定が導入されます。

さあこれでもう千日手の問題も解決か?とここまで読んでくれている人が思うでしょうか。思わないんじゃないですか? 実際、解決しませんでした。悲しいですね。

“先後入れ替え”は画期的な改正ではありましたが、それでも千日手はなくなりません。

昭和27年度(1952年度)の第7期順位戦では“引き分け”が4対局発生していますが、これらはすべて持将棋でなく千日手2回であったというのです[35](棋譜がないため真実は不明)。

24点制が優秀であるか攻めの技術が上がったかとにかく持将棋は0ということでこれは朗報ではあります。が、持将棋より意図して発生させやすい千日手によって引き分けが多数発生する。それは八百長に繋がりやすくなることでもあるわけで非常に厄介な問題です。千日手を減らす目的で導入された「千日手2回は引き分け」という規定の弊害が、順位戦という極端に1勝が重い棋戦によって無視できなくなったと言えるでしょう。

即日?いえここは一旦持ち帰らせて頂いて……

なんとか千日手を減らしたい、その思いで日本将棋連盟はついに奥の手を出します。それが“即日指し直し”という盤上以外での解決策です。

『将棋世界』 昭和28年(1953年)7月号にその気合が感じられる“「千日手」の規定改正”という記事があります。

これまで『千日手』は、先手と後手とが交替し、その翌日指直すことになっていたが、今度の案では、先手後手の交替はもとより、『千日手』になる迄の消費時間を、指直しの対局に加算し、即刻指直すことにする。従って午後十時に千日手が生じ、その際、双方の残り時間が五分宛(ずつ)と仮定すれば、双方とも持時間五分で、直ちに指直さなければならぬというきびしいものでこの案が可決されれば、今後『千日手』はプロの対局からは姿を消すであろうと予想されている。

文中にあるように突然本当に厳しい規定が登場します。残り時間が5分であってもそのまま指し直せというのは現行の規定(30分後に残り時間が短い側が最低1時間になるように加算して指し直す)よりも厳しいのですから。

これには棋士達も恐れ慄き、こんな会話が行われています[37]。

建部和歌夫「うっかり千日手は指せないね」

加藤恵三「全くだ、どんなことがあっても千日手だけはご免だよ」

さあこれで千日手はなくなったのか!? もうこのパターンも飽きてきましたね。結果としてこの改革は骨抜きとなってしまいました。『将棋世界』の同年10月号に小さな記事が掲載されることになります。

愈々千日手の問題が改正された。第一局千日手は翌日指す事。但し持時間を二時間宛減少する。第二局も千日手の場合は、その翌日持時間を又二時間減少して指す事、千日手三回連続の場合は主催者と連盟理事で解決策を作成、対局者はその決定に従う事。

わずか3ヶ月で頓挫してしまっています。ただ、何もかもだめだったわけではなく、持ち時間への規定が追加されたことが大きな変化となっています。当時の持ち時間は基本的に7時間なので指し直し局は5時間ということになります。戦前は13時間などで指していたのですが戦後大反対を受けながら7時間に減らした経緯があるので、5時間というのは当時の棋士からすると非常に短いものだったでしょう。2連続千日手なら3時間。考える時間がない中指さなければならないのならば最初から千日手にならないように努力しようという方向へ向かう可能性はあります。

これで落ち着く……なんてありえないのはもうわかっています。翌年の第9期順位戦に規定が変更されています[39]。

① 千日手は対局終了日の翌日指し直す。

② 翌日とは対局終了時点の日付の翌日。 ※16

③ 指直しの対局は持ち時間各五時間。先後は交替とする。

④ 持将棋は一応一局の勝負とみなす。

⑤ 但し各級ともこれが本人及び他人の昇降級に関係する場合は最後に指し直す。

⑥ 持将棋指直しの持ち時間は各七時間。先後は交替する。

久しぶりに持将棋について出てきましたね。ここでの変更で大きな部分は

持ち時間が減るのは2時間までで何回やっても各5時間。

千日手を繰り返しても引き分けにはならない。

持将棋は一旦引き分けであるが、昇降級にかかわる場合指し直す(一局と数えない)。

ということです。持ち時間についての規定はだいぶ減速してしまっていますね。千日手が引き分けにならなくなっているのも重要です。そして、“持将棋になっても引き分けにならない”可能性があるというところは非常に大きな変更です。これまでは千日手が持将棋に歩み寄っていましたが、今回は反対に持将棋が千日手に引っ張られています。その結果ついに根本原則であった“持将棋≡引き分け”の概念が崩れたのです。

そして翌年の第10期順位戦から持将棋は全局5時間での指し直しへと改正され、引き分けにならなくなってしまいました[40]。ただしタイトル戦においては現在もそうであるように引き分けは維持されており、あくまでも順位戦からの消滅※17ではあります。

お互いが指し直しになった持将棋と千日手。ここから一旦安定期に入ります。

とはいえもちろん問題がなくなったわけではありません。水面下でくすぶり続けることになります。

時代は流れ1960年代、千日手のキーマンの一人は加藤一二三で千日手を打開する気などないかの如く連発します。

1960年度:4回

1961年度:5回

1962年度:6回

1963年度:9回

1964年度:5回

1965年度:6回

そして1966年度は72局指して14回恐るべき頻度※18です。もちろん千日手は一人ではできません。相手も付き合う必要があります。その相手とは熊谷達人や山田道美などなのですが、こういう棋士同士の対局では当然ながらなかなか決着がつかなくなります。昭和38年(1963年)11月25日から始まった 加藤一二三八段 対 熊谷達人八段 A級順位戦では同じような千日手を先後が入れ替わっても指し続けるという先後入れ替えの意義を失わせるような将棋も発生します。この将棋は4連続千日手となり決着するのは年をまたぎ昭和39年(1964年)1月10日となってしまいました。

これには持ち時間5時間でも指せる、棋戦運営など将棋の追求に対すれば些細なものであるとでもいうような戦後派若手棋士の台頭が窺えます。

当然ながら連盟として千日手の増加は憂慮すべき事態です。対策として1960年代後半に午後3時までに千日手になった場合は持ち時間そのままで即日指し直す、という規定が導入されます[41]。およそ10年ぶりの即日が帰ってきたわけです。

この変更によって若干減少したのでしょうが根本的解決には至りませんでした。そこで昭和45年(1970年)、ついに現行規定と同じ即日指し直しが導入されます[42]。つまり、

持将棋・千日手になった場合、30分後に先後を入れ替え指し直す。

持ち時間はそのまま。ただし残り時間が1時間を切っていた場合、短い側が残り1時間になるように両者に時間を加算する。

持ち時間が1時間以下の棋戦の場合は各棋戦において規定する。ただし開始時点の持ち時間を越えてはならない。

持将棋もついでのように即日指し直しになっています。発生頻度が極端に減っていたことと、“指し直し”というくくりで同一のもののような認識になっていることが窺えます。この改正により一気に千日手は減少することになります。

手数は伸びるよどこまでも

さあ、これで千日手多発問題はようやく落ち着きました。千日手反則派からするとまだ納得いかないかもしれませんが、棋戦運営からすれば及第点でしょう。どんなに千日手ができようが必ず決着が付くまで指し続けるのですから。

……ですがちょっと待ってください。まだ解決していない問題がありましたね?

そう“同一手順”の問題です。即日指し直しにはしたくない、じゃあ指し直しにならない千日手ならいいんだろう?と言わんばかりに、今度はこちらが噴出してきます。

昭和52年(1977年)6月28日 大山康晴棋聖 対 加藤一二三棋王 十段戦。問題の将棋の一つがこの対局です(図28)。

またもや加藤一ですね。当然先手はこの金を取れない(△4七角成で受けなしになる)ため、ここから▲5七銀△5六金▲同銀直△5五歩▲5七歩△5六歩▲同歩△5五銀▲5七金△5六銀▲同金△5五歩▲5七歩△5六歩▲同歩△5五金…手順は長いですが循環しています。これをあと2回やれば千日手成立ですね。しかし加藤一は局面をやや良しと見ており、なんとか打開をするための考慮時間を捻出しようとします。つまり“同一手順を3回繰り返さないようにしながら局面を維持する”のです。どういうことかは図29を見てみましょう。

違いがわかりますか? 8筋の突き捨てが入っていますね。実は他にも6七に金や銀を打つ手を交えており、3回連続で同じ手順が発生しないように指し続けています。大山としては受けるしかないため打開は不可能です。そしてこの千日手模様は155手目!まで続きます(図30)。

78手目から始まったので都合78手が千日手模様ということになります。恐ろしい長手数です。存分に打開策を読んだ加藤一はここで△5一金と打開し224手により見事に勝利をおさめます[43][44]。

これだけでは終わりません。2年後の昭和54年(1979年)9月25日 大山康晴十五世名人 対 加藤一二三王将 十段戦で同様な事態が発生します(図31)。絵に描いたように同じ状況ですね。

局面としてはすでに後手良しだと思われます。しかし、加藤一は決め手を見つけようと千日手模様を使って時間を稼ぎます。△2六銀成▲2八金△3七成銀▲同金△2六銀▲2八銀……(図32)

間違い探しのような局面ですが78手も進んでいます。“同一局面4回”であれば20回も千日手が成立していますが、“同一手順”は3回繰り返されていません。大山はこの指し手の間に中座し理事の丸田に電話をかけましたが、同一手順が3回繰り返されていないためどうしようもない、と言われてしまいました。40分ほど続いた千日手模様ですが結局この局面で加藤一が△4六銀と打開し、178手にて勝利を飾りました[43][45][46]。

登場人物は変わりますが、同年にもう一局問題の将棋が出ています。7月21日の早指し将棋選手権戦 廣津久雄八段 対 佐伯昌優七段の対局です。

飛車の王手に角を合駒として打った局面です(図33)。

ここから△同飛成▲同金△5七角▲4八飛△同角成▲同金……千日手模様ですね。さらにこの将棋は「連続王手の千日手」でもあります。ただし反則になるのは“同一手順が3回繰り返された時”なのです。もうおわかりですね。後手は飛車を打つ場所を変えることで別手順を無限に作り出すことができるのです。前掲の将棋と違い、先手玉は手を変えると詰むので打開不可能かつ後手玉も受けなしなので後手は詰ますか王手を続けるしかありません。打開は双方不可能です。テレビ棋戦でもあったためか佐伯が投了することで終局しましたが、妥協しなければどうなっていたのでしょうか[43]。

これら以外にも昭和36年(1971年)8月31日 加藤一二三八段 対 長谷部久雄七段 王座戦において300手以上もの千日手模様が続く将棋があったなど、千日手局自体が減っても千日手を厭わない棋士たちにより長大な千日手模様が続く棋譜が生み出されていくことになってしまいました。

河口俊彦は対局日誌の連載において「同一局面が三回で千日手」とすれば簡単に解決すると書いています[45]。ついに同一局面が出てきましたね。当時理事であった青野照市も改正に前向きであるとありますが、将棋連盟はあくまでも棋士の良識に任せるという態度で規定改正には及び腰でした。反則ではなくなったとはいえ300年以上続く“同一手順3回”という決まりごとを維持したいという考えもあったのかもしれません。

約3年後、“「千日手」現行規定に落とし穴はないか”と題して記者の小林勝が上記の将棋等を提示し問題を指摘、やはりチェスを参考に「同一局面3回で千日手」を主張します[43]。ただし、将棋にそのまま適用して問題があるかわからないので考えてみて欲しいという結論にとどまっていたため特に動きは起こりませんでした。

しかし、風雲急を告げると申しますか、問題というのはこういうタイミングで起きるものです。それが有名な昭和58年(1983年)3月8日 米長邦雄王将棋王 対 谷川八段 名人挑戦者決定リーグ戦※19です。これは自戦記が掲載[47]されているためその詳細を窺い知ることができます。

図34が問題の局面です。

米長は優勢であると判断していましたがここに至り容易ではないと気付き時間を稼ごうとします。▲8八金△6七銀打▲8七銀△7九金▲7八銀△同金▲同金△同銀不成……千日手模様が続きますが、金銀を打ったり取ったりするタイミングを変えればこれもやはり無限に指し続けることができます。米長は必死に打開を考えますが結論を出せません。

そして61手後の局面(図35)、ここまで“同一局面4回”ならばなんと25回千日手が成立していますが、もちろん対局続行です。ここで米長ではなく谷川のほうがついに打開しますが見落としがあり米長の勝利となるのです。

観戦記で米長は「谷川君の方から手を変えたのは、同一手順が続いてイヤ気がさしたのか、あるいは千日手模様は私に打開されて負かされるとみたのか、それとも勝ちと思って打開してきたのか、その3つのいずれかだろうが、局後そのことについては触れずじまいで、とても聞けなかった。終局は午前1時16分で、局後の検討には仲間やテレビ局の人が多勢集まり、千日手模様を続けた私は、被告席に立たされた感じがした。(中略) この将棋は、現行のルールに対して、問題を提起した一局といえるだろう」と綴っています。

大舞台でルールの不備が明るみになっては将棋連盟も重い腰を上げざるをえません。行動を起こした棋士の中心になった人物は武者野勝巳です。武者野は全棋士に宛てた手紙で問題とそれを解消する新規定を提案します[48]。

同一局面が4回現れた時点で「千日手」となり、無勝負とする。

ついに現行規定です。3回のチェスと違い4回なのは同一手順を3回行うと同一局面は4回出現するためです。

この提案時に懸念点とされたのは、チェスには持ち駒制がないため将棋にそのまま導入すると何か不具合は起きないか?ということ、“同一局面”は棋譜に表れないので正確に把握できるか?ということです。(千日手模様で時間稼ぎができなくなるという異論も出たようですが、これは流石に無理筋で早々に却下されたようです。ただし現在の規定でも千日手ギリギリまで指して考慮時間を稼ぐ作戦は一般的なことと認知されていますね。あくまで打開の意思がないと無限に対局が続くことに問題があるわけです。)

武者野は過去の千日手を調べ上げ、同一局面でも問題は起きない(同一手順で千日手と判定された将棋はすべて千日手と判定できる)と証明します。そして同一局面がわかりにくいのでは?ということについてはとりあえず導入してみて不具合が起きれば再度議論するという力技で押し通しました。

ようやくの現行規定

同一局面はおそらく見過ごされたものなどがあったと思われますが、そこは結局対局者の合意があればいいということで運用上問題が出なかったと思われます。そして記録にタブレットを用いることにより機械的に同一局面を判定できるようになり、この問題は解決されました。2019年の追加条項はアクシデントなどによりタブレットで記録ができない場合に、見逃されたり勘違いが起きたりした時でも対局者の合意により運用できるようにした一種の“免責”であると考えられます。二歩などは対局後も指摘できますが千日手の場合は不可能ということでしょう。

一方の持将棋においては24点法採用以降目立った変更はありませんでしたが、昭和45年(1970年)頃にアマチュア棋界において24点法では運営が難しい(元々時間のかかる持将棋をさらに指し直す時間がない)ということで27点法が導入されたようです。24点法という呼び名もこの頃27点法に対応して付けられているようで、一種のレトロニムですね。千日手のときと同様に青野により将棋連盟にも27点法を導入しようとする動きはありましたが、こちらも立ち消えています[49]。

そして持将棋の点数を数える局面はどこであるか?という問題が残されていたため揉め事の温床になっていました。

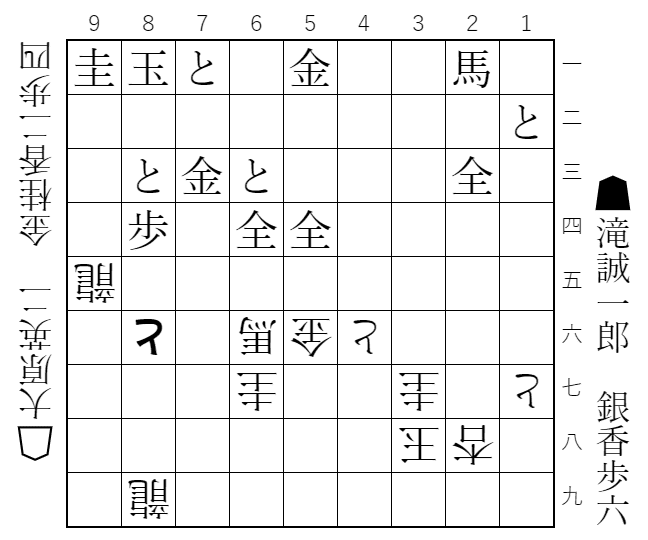

そのせいで昭和57年(1982年)2月25日 滝誠一郎六段 対 大原英二七段 昇降級リーグ3組※20で問題が起きています(図36)。

先手は24点ちょうど、後手は30点です。ここで滝は持将棋成立と考え、記録係に時計を止めるよう指示を出してしまいます。大原はまだ8四の歩が取れると考えているので受け入れません。指し継ごうにも時計が止まってしまっているために正確な残り時間は不明です。その結果、理事会による裁定を仰ぐことになってしまいました。理事会の判断は“時計を止めさせたのは越権であり、試合放棄とみなす”というもので後手勝ちとされました[50]。

これほど大きな問題は起きないとしても、「持将棋だろう、こっちの勝ちだろう、いやまだ取れる、もう取れない……」といった問答は数多くされていきます。

(組み合わせとして仲の良い悪いはあっても)気心の知れたプロ同士でさえ揉めるのですから、アマチュア将棋界ではもう収拾はつかないでしょう。一応審判が裁定を下すことにはなっていたとしても運営に支障が当然出ます。そういった状況の中で画期的な改善案が登場します。

それが「入玉宣言法」です。

これは堀口弘治によって提案された規定です[51][52]。それをアマチュア棋界は採用し、持将棋の点数を数える局面を同意以外の方法で確定させることに成功します。その条件とは

宣言側の玉が敵陣3段目以内に入っている。

宣言側の敵陣3段目以内の駒は玉を除いて10枚以上存在する。

宣言側の玉に王手がかかっていない。

ただし、点数の対象となるのは、玉を除く宣言側の持駒と敵陣3段目以内に存在する宣言側の駒のみである。

というものです。採点は27点法で27点同士の場合は後手勝ちというルールが一番多く採用されているようです。第4項が要注意な部分で勘違いにより負けてしまうことも発生しているようですが、概ね受け入れられているようです。

将棋連盟では遅れること10数年、2013年に暫定として宣言法を規定に加えます。ただし24点法であることも加わり誰も使わないまま2019年にさらなる改正によって現行規定となりました。

蒸し返しますがこの現行規定により持将棋の定義が“引き分け”から“点数を数える局面”へと大転換します。

本来は「引き分け」という意味であった持将棋ですが、千日手と同じく無勝負指し直しが当然となった現代です。引き分けが消えることになった昭和30年(1955年)にプロであった棋士はもう誰も現役にいません。将棋に引き分けなどないと考えるのが当然なのでしょう。タイトル戦では1局と数えていますがそれは例外中の例外です。そのためか大盤解説などでも相入玉を持将棋と呼んでいることが多々あります。「これは持将棋ですね。問題は点数が足りるかどうかですが……」のような解説を聞いたこともあるのではないでしょうか。

こういう肌感覚もあり一番初めに問題にした“持将棋とは点数を数える局面のことである”という規定へと変更するに至ったのではないかと考えます。

そして2022年7月18日 野原未蘭女流初段 対 竹部さゆり女流四段 マイナビ女子オープンにおいて、敗勢を意識していた竹部が500手で指し直しとなる可能性を考慮し指し続けたことにより、ついに野原が「入玉宣言」を行ったことでプロ棋戦において初めて適用されるに至ったわけです[52][53]。

終わりに

こんなに長くなるとは思いませんでしたが、これでひとまず私が今わかっていることはすべてになります。大変でした。きっかけは戦前の持将棋について書かれている部分で24点じゃない!という驚きからだったのですが、思った以上に色々と変わっていて興味深い結果になりました。

現行規定にはさすがにもう大丈夫そうかな?と考えていますが、おそらく何か想像もしないような方向から問題が起きるのではないかと思っています。

その時が来るのを楽しみにしています。

《註》

※12 王将戦での指し込み制での香落ちが唯一の例外とされていますが、昭和28~29年(1953~1954年)に開催された新鋭登龍門戦(主催:共同通信社)において香落ちの将棋が行われているなど、この時期までは一定数指されています。

※13 ただし振り駒を行わずに下位者を先手・上位者を後手とする棋戦は戦後にもかなり存在します。そしてそれは「オールスター勝ち抜き戦(主催:日刊ゲンダイ)」が第8回(昭和59年(1984年)開始)において下位者先番を廃止し完全に消滅しました。

※14 戦前の将棋連盟顧問、戦後においては正式な役職には付きませんでしたが相談役のようなポジションかつ将棋雑誌などでの御意見番のような存在でした。

※15 昭和24年2月4日に指された大山対五十嵐の千日手指し直し局では先後そのままですが、昭和24年(1949年)12月23日に指された大山対丸田の千日手指し直し局で先後入れ替えが行われていたため傍証的に確定します。

※16 午前0時以降であれば実質1日開くことになります。

※17 王将戦ではかなり長い期間引き分け規定が維持されていました。昭和35年(1960年)の挑戦者決定リーグ戦において千日手2回での引き分けが確認できます。

※18 記録が不鮮明なためもっと多い可能性もあります。

※19 当時の順位戦A級の呼称

※20 当時の順位戦C級1組の呼称

本文中[ ]付番号は、参考文献の番号となります。

本稿より引用・転載を行う場合は、引用・転載箇所を判別できるよう記載したうえで、以下のように本稿を出典元ととして明記してください。

〈けんゆう『ここまで調べた 持将棋と千日手』将棋史学同人、2023年〉

また、引用・転載した記事等を、コメント欄にてご紹介いただけますと幸いです。