[級位者向け将棋戦略論]駒を働かせるために⑤。指し手のプライオリティを意識しよう。

こんにちは、ゆに@将棋戦略です。

今回は、指し手のプライオリティを意識しよう、をテーマに書いていきます。なお、プライオリティとは優先度のことですね。

将棋は後出しジャンケン

まず、指し手のプライオリティとはどういうことでしょうか?最も単純に考えれば、ある局面から次の一手を選択する際、その局面において駒の働きを最大化する選択が、最も優先されるべきであると思われないでしょうか?

しかし、実は必ずしもそうとは言えないのです。その理由はシンプルで、自軍の駒の働きは、相手の駒の位置にも依存しているからです。また逆に、自軍の駒の位置も、相手の駒の働きに影響を与えます。例えば駒の働きの攻めの成分について考えてみましょう。これは相手玉と自軍の駒との位置関係によって決まりますので、相手玉が動けば大きく変わってしまいますね。また、次回扱いますが守り駒についても同様のことが言えます。

そのため、相手の駒の位置に大きく依存するような自軍の駒については、なるべく位置の明示を遅らせる方が良いです。すなわち、将棋には後出しジャンケン的な側面があるのです。

自玉の位置の明示は遅らせる

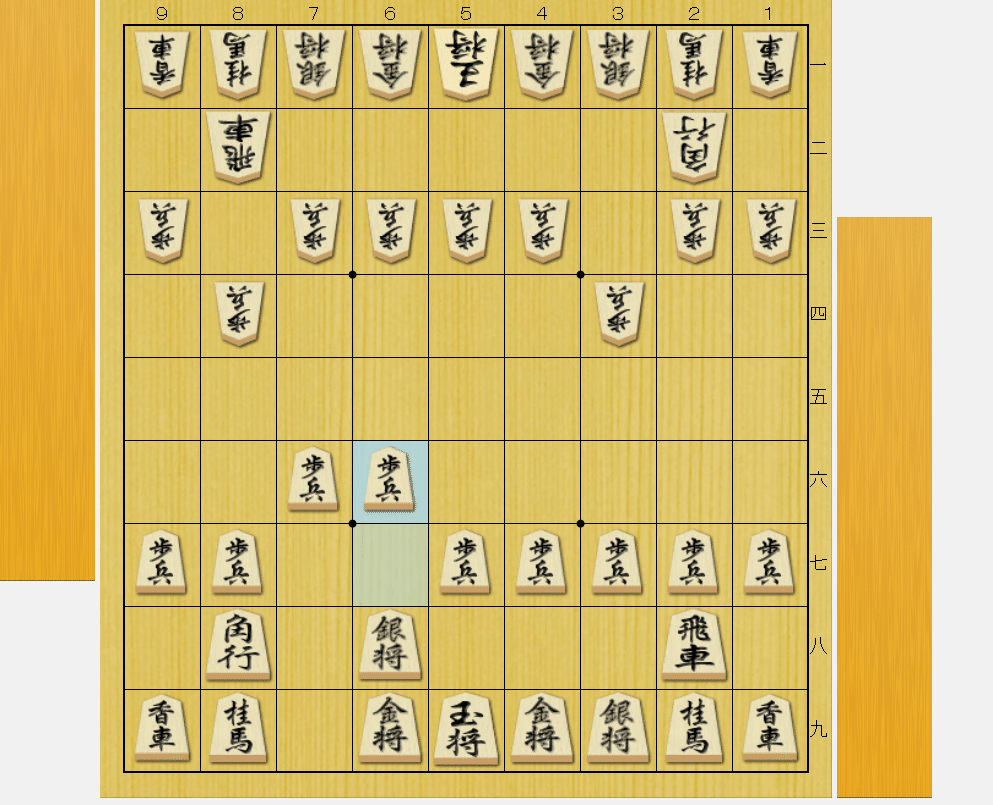

指し手のプライオリティの観点で良くない考え方として、例えば一目散に〇〇囲いを作って、その後に攻めを考える、みたいなものがあります。以下に例を示しましょう。図①は先手番。先手の矢倉模様に対して、後手はいわゆる居角左美濃急戦の形でしょうか。ただし、後手は一目散に玉を囲っています。

通常の矢倉であれば、▲4八銀と上がるところですが、図①では▲3八銀と上がるのがいいでしょう。以下、△6四歩▲2七銀△6三銀▲1六銀(図②)と進めば、▲2五銀や▲1五銀が受からないので、既に先手作戦勝ちです。後手は3一の玉を囲ってしまったばかりに、かえって先手の銀の働きを強めてしまっています。なお最後の▲1六銀はヘンな手ですが、▲3六銀なら△3三桂、▲2六銀なら△3三銀と受けられる可能性があるので、一番確実な手といえます。

例えばの話ですが、少し手順を入れ替えてみましょう。以下の参考図①は図①の△4二玉~△3一玉を△6四歩~△6三銀に変えた感じの局面です。先手が明らかに▲2六銀~▲1五銀と攻めを狙っていますね。こんなところから、△4二玉~△3一玉と囲うでしょうか?囲わないですよね。でも図①の陣形というのは、参考図①から囲っているのと変わらないのです。

「いずれどうせ指す手」はプライオリティが高い

それでは図①から少し手を戻して、後手はどのように組めば良かったのか、検討してみましょう。図③は矢倉模様のオープニングで、後手番。

後手は何を選んでも良さそうに見えますが、そうではありません。こういう時は、なるべく将来の選択肢を広く取れるように構えます。と言っても、何を指したって形を決めてしまうわけなので、選択肢は狭まってしまいます。例えば△5二金右と上がると、6一金のまま戦う選択や6二金と上がる選択を消してしまいます。△3二銀も、4二銀と上がる選択を消してしまいますね。△8五歩も、8四歩のまま戦う選択を消しています。また、△4二玉は4二銀を消すだけでなく、玉の位置を明示することで相手が攻め駒の位置を決めやすくなってしまいます。

ではどう考えればいいか、重要なポイントの一つは、「いずれどうせ指す手」はプライオリティが高い、です。本シリーズ3回目に述べました、大駒の利きをなるべく通すという指針から、図③以降は後手はいずれ角道を通すために、△6五歩と仕掛けていくことになります。そのため、△6五歩と連動している指し手については「いずれどうせ指す手」になる可能性が高いと言えます。したがって、図③では△6二銀として△6四歩~△6三銀~△5四銀を優先しつつ、先手の出方を見ながら△4二玉~△3一玉と囲うのがいいでしょう。

最初の内はちょっと大変かもしれませんが、上級者は常に選択肢が広く取れるように気を配りながら駒組を行っています。なお、どれだけ注意を払っても選択肢は狭くなっていってしまうものなので、なるべくで構いません。

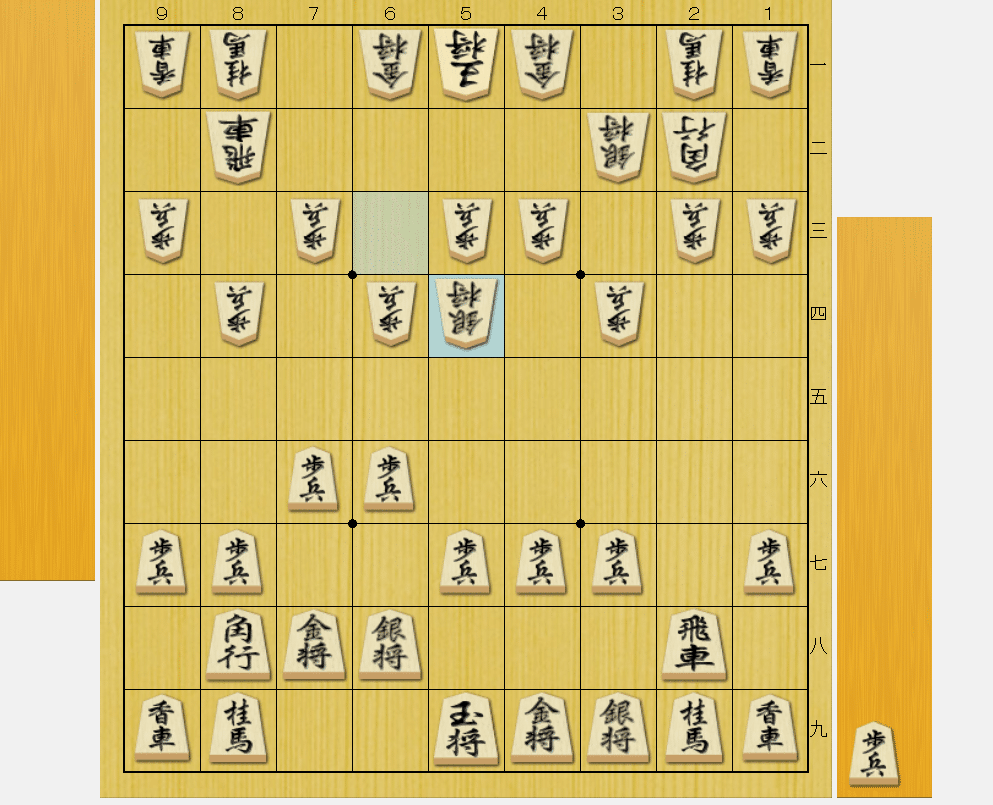

図③以下、△6二銀▲7八金△3二銀▲2六歩△6四歩▲2五歩△6三銀▲2四歩△同歩▲同飛△2三歩▲2八飛△5四銀(図④)と進めてみました。先手は先ほどの図①と同じように、後手はいずれ繰り出すであろう、銀の進出を優先して進めています。

図④で図①と同じように、▲3八銀と上がってみましょう。そうするとどうなるか。以下△6二飛▲2七銀△6五歩▲同歩△8八角成▲同金△6五銀(図⑤)と進んで、今度は後手の作戦勝ちになります。

こうなると先手の2七銀はどうしようもない駒ですね。先手としてはもう少し後手の速攻に備えた駒組をしなければなりませんでしたが、そうなったら今度は後手は△4二玉から囲いにいけばいいのです。

マイナスの可能性がある手は要注意

将棋の指し手は当然、将来の駒の働きが良くなるように選ぶわけですが、瞬間的に見ればマイナスになっていることも当然あります。そのような手を指す場合には十分注意を払わなければいけません。

たま~にですが、以下の図⑥のような局面を目にすることがあります。▲7六歩△3四歩▲4八銀みたいな出だしです。

▲4八銀はいずれ指すことも多い手ではあるのですが、瞬間的には

・飛車の横利きを止める

・右辺に壁を作る

などのマイナス面が大きい手です。こういった手は場合によっては成立しないこともあるので、注意が必要です。

後手の立場からすると、こういった局面は優位に立つチャンスです。後手としては流れを速めて先手のマイナス面が解消される前に戦いを起こしたいです。したがって、図⑥からは△8四歩▲7八金△8五歩▲2六歩△3二金(図⑦)などと進行するでしょう。

図⑦では次に後手から△8六歩▲同歩△同飛とポイントを稼ぐ手があり、さらにその後△7六飛から△8八角成を狙われてしまっています。しかし、先手はそれを受けようにも、▲7七金では角が使えないし、▲2二角成では手損になってしまいます。そうなると、先手側も▲2五歩とポイントを稼ぎにいって、バランスをとろうとすることになりますが、流れが激しくなるのは先述の理由から後手望むところです。

図⑦以下、▲2五歩△8六歩▲同歩△同飛(図⑧)と進んだとします。ここでは後手に横歩を取らせて局面を収めるのが正しい考え方ですが、それが損と見て反撃しようとすると先手は痛い目に会います。

図⑧からの指し手A

▲8七歩△7六飛▲2二角成△同銀▲8五角△7八飛成▲同銀△7二銀

▲7七銀△7八角(参考図②)

図⑧からの指し手B

▲2四歩△同歩▲同飛△8八角成▲同銀△3三角▲2一飛成△8八角成▲同金△同飛成▲3一竜△4一金(参考図③)

いずれの変化でも4八の銀がもろにマイナスになってしまっていますね。図⑧では▲6九玉△7六飛▲2四歩△同歩▲同飛△8六飛▲8七歩(図⑨)として、一歩損を我慢して収めておくぐらいです。互角の範囲ではありますが、やや作戦負けぎみです。やはり▲4八銀では▲2六歩の方が無難です。

というわけで以上、指し手の順番も大切ですよ、というお話でした。

・自玉の位置の明示は遅らせる

・「いずれどうせ指す手」はプライオリティが高い

・マイナスの可能性がある手は要注意

それでは読んで下さり有難うございました。引き続きよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?