[級位者向け将棋戦略論]駒得は裏切らない⑥。歩以外の駒を使った駒得の手筋をご紹介。

こんにちは、ゆに@将棋戦略です。

今回で駒得は裏切らないの最終回(予定)で、歩以外の駒を使った駒得の手筋をご紹介します。

香車:田楽刺し他

まず、香車という駒には田楽刺しと呼ばれる手筋があります。これは二つ以上の駒を香車で串刺しにする手筋で、頭の丸い駒に対して、あるいは相手が歩を打てない時に約に立ちます。この状況が実現すれば、串刺しにした駒いずれかをただ取り/香車と交換することが出来ます。

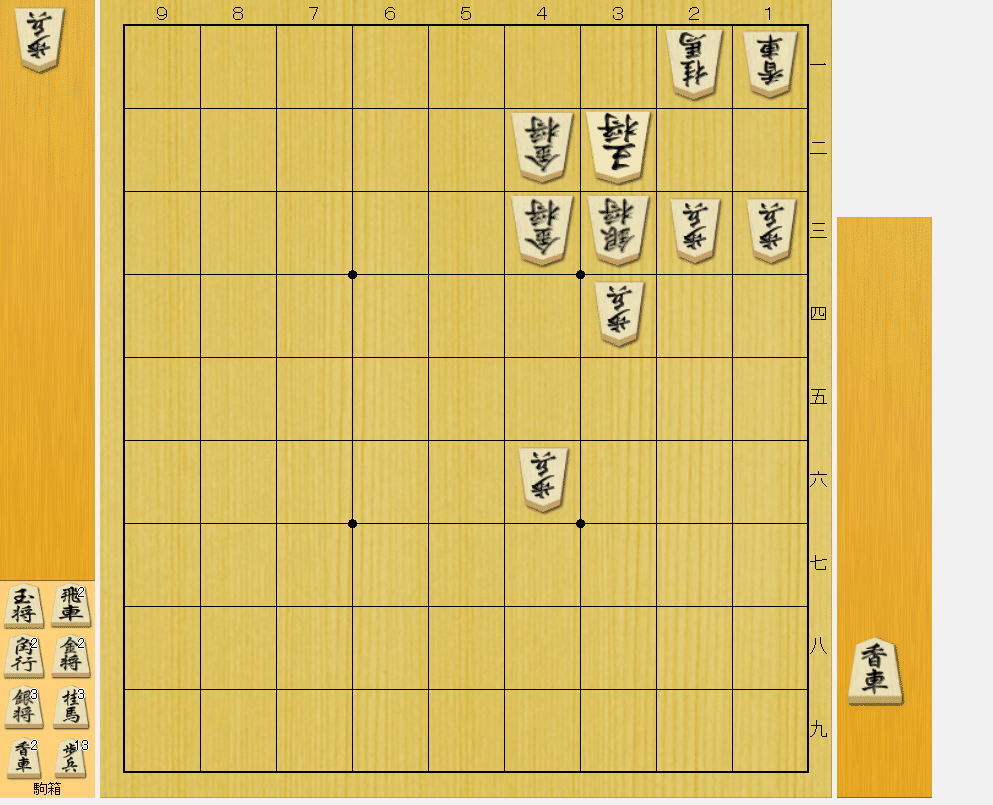

例えば以下の図(田楽刺し①)。これはたれ歩のパートでご紹介した図と似ていますが、持ち駒が歩2枚から香車に変わっています。角と飛車が縦に並んでいて、頭の丸い角が前にいますね。

このような時はすかさず▲4三香と打ちましょう。次に角を取れれば角と香車の交換で駒得ですし、角を逃げたら▲4一香成と飛車をただ取りできます。したがって、この状況では既に大駒どちらかが取れることが確定しています。

また、実戦で現れうる状況として、田楽刺し②のような局面があります。

この局面では▲1五香と走れば角と香車の串刺しになっていますが、果たしてそれでOKでしょうか?

正解は必ずしもうまくいかない、です。なぜかというと、▲1五香と走ると△5七角成▲同金△1五香とされて、角と銀香の交換になるからです。カナ駒1枚+桂香1枚は大駒1枚以上の価値であるということは、既に初回に述べました。したがって、後続の攻めがない限りはこのやり取りは損であることが多いです。角の田楽刺しは、角の利きに何か駒があるとうまくいかないこともあるので注意が必要です。

次に歩が打てないために田楽刺しが決まるケース。例えば田楽刺し③や④のパターンがあります。

田楽刺し③、④は二歩のルールがあるために田楽刺しが防げないケースです。いずれの図でも先手は▲4五香と打って田楽刺しが決まります。田楽刺し③では4六歩がなければ、△4四歩と打って何事もなかったところです。このように、香車を持っている側にとっては歩の裏側が狙い目になることがあります。また、田楽刺し④では4一歩がなければ同様に何事もなかったところ。底歩はとても堅いのですが、香車を持っていれば咎められる可能性があります。

香車は縦の利きだけでいえば、飛車と似た能力を持っています。したがって、場合によっては飛車を捕まえることができます。それは飛車殺しの図のように、飛車が前に出ていて、横に動けないようなケース。

ここでは▲8七香と打って飛車を殺すことが出来ます。どこに逃げても飛車が取れることをご確認下さい。

桂馬:ふんどしの桂

桂馬は横1マス空けて2か所に利きがあるため、相手の駒が1マス空けて横並びになっているときは、桂馬で両取りをかけることができます。このような桂馬の両取りをふんどしの桂と呼んでいます(見た目的に?)。例えば以下の図(ふんどしの桂①)。

この場合は▲3四桂と打って、飛車か角どちらかを確実に取ることができますね。

香車の田楽刺しでも同じことが言えますが、ふんどしの桂で大駒のような価値の高い駒を手に入れられる局面なら、一時的に駒損をしてもOKなケースがあります。例えば次のような図(ふんどしの桂②)。玉と飛車が1マス空けて横並びになっていますね。

ちょっと難しいですが、ここでは一度▲7五歩と打ち捨て、△同銀に▲3三銀成(ふんどしの桂③)とします。

3二の金が取られるのは痛いので△同金としますが、▲7四桂と打って王手飛車がかかります。

1マス空けて横並び、相手の陣形をよく見て狙ってみてください。

銀:割り打ちの銀

銀は真後ろ1マス空けてナナメ後ろ2マスに利きを持っています。したがって、桂馬の場合と同じように、1マス空けて横並びになっている駒に対して両取りを掛けられる場合があります(ただし、ナナメ後ろに利きがない駒に限ります)。特に、間に銀のような、真後ろに利かない駒が挟まっていると駒得につながりやすいです。例えば以下の図(割り打ちの銀①)。飛車と金が1マス空けて横並びになっていますね。

こんな形を見たらチャンスです。▲6一銀(割り打ちの銀②)と打てば飛車か金どちらかを確実に取ることができます。

なお、間に6二の銀が挟まっていない場合は、▲6一銀に△6二飛▲5二銀成△同飛となって、単なる金銀交換に終わります。もちろんそれ自体には盤上の駒を減らす(≒囲いを薄くするなど)効果があるので、局面によっては有効です。

割り打ちの銀にしろふんどしの桂にしろ、叩きの歩によって敵陣を乱して実現できるケースがあります。例えば以下のような図(割り打ちの銀③)。金はナナメに誘え、です。

正解は▲7五歩です。以下△同歩に▲7四歩と打って、放置すれば桂得ですし、△同金なら▲6三銀(割り打ちの銀④)と打って金得になります。

以上のような攻めに対し、受ける側としてはなるべく飛車や金のようにナナメ後ろに利かない駒を、1マス空けて横並びにしておかないことが大切と思われます。例えば以下の図(割り打ちの銀⑤)ですが、何となく気持ち悪い感じがしないでしょうか?早く▲2九飛と引きたい😣とか▲5八金と寄りたい😣と思われた方はとても感覚が優れていると思います。

飛車、角:十字飛車他

最後に飛車、角を使った両取りの例を。飛車、角は利きが多いので、両取りに使えるケースは他の駒よりも多くなると思われます。

飛車の横と縦の利きを利用した両取り、十字飛車については合わせの歩のパートで説明済ですね。念のため図を再掲しておきます。

もちろん角での両取りも可能です。ただし、なぜか名前はついていません。例えば以下の図(角の両取り①)。

ここで▲4五角か▲4一角と打てば金と銀の両取りです。このように、離れた駒を狙えるのが大駒での両取りの特徴です。ちなみに相手が角を持っていると、▲4五角には△4一角、▲4一角には△4五角と打ち返されるので、角を持ち合っているときは必ず受けられないか注意しておく必要があります。

なお、角の両取りは実戦では結構受かってしまうケースが多いです。以下の図(角の両取り②)は級位者対局で見かけた場面。

後手の△3三角はとても鋭い狙いですが、▲2八飛と引けば飛車取りも銀取りも両方受かってしまいます。

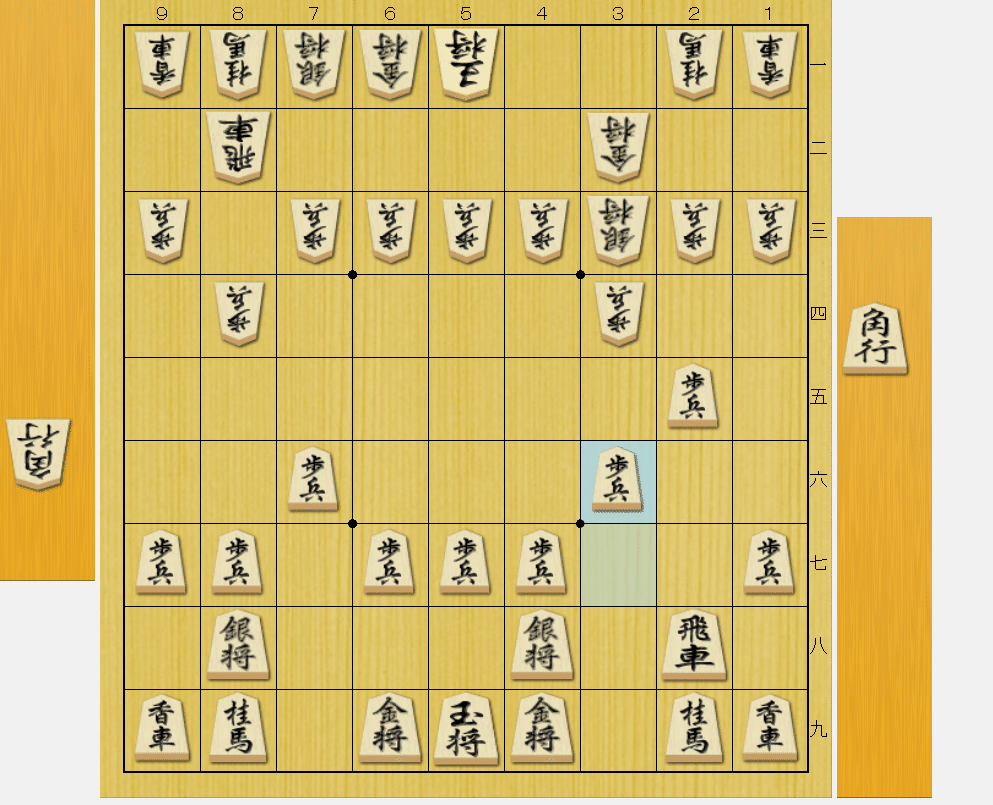

もうひとつ、下図(角の両取り③)のようなケースも実戦ではよく出てきますね。手番は後手番です。

△5五角と打てば飛車銀両取りに見えますが、▲3七銀と上がれば飛車取りも銀取りも両方受かってしまいます。

ちなみに、似たような形でも以下の図(角の両取り④)のようなケースは両取りが成功します。再度後手番です。

この場合は△5五角と打てます。同じように▲3七銀だと、△2五桂(角の両取り⑤)と跳ねる手が痛すぎます。▲同飛と取ってしまうと、飛車の横利きがそれるので△8八角成で後手大成功です。

このように、持ち角を打って両取りを狙う場合は、それなりのコスト(持ち角を盤上に放つコスト)を支払うことになる以上、きちんと成功するかどうかチェックしておく必要があります。

以上、歩以外の駒を使った駒得の手筋を一部紹介させて頂きました。それぞれどんな場合に有効になるか、感覚に落とし込めるととても良いと思います👌

それでは読んで下さり有難うございました。引き続きよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?