[将棋]「弱いマス」とマスの偶奇性。

今回はクラと一緒に「弱いマス」理論について、語ってまいります。

「弱いマス」

クラ「駒の働きを考える上で、必要なことはまだあるの?」

ゆに「僕が言えることとしては後二つかな。今日はそのうちの、『弱いマス』について話してみるよ。

クラ「『弱いマス』~?とは何ぞや~?」

ゆに「実はね、前回『弱いマス』の理屈を少し使ってるんだ。再掲図は前回つかった局面だよ。『弱いマス』というのは要するに、王様以外の駒の利きが少ないマスのことさ。ここで9筋のマスは全て『弱いマス』になっていて、後手から△9七歩のように攻められてしまった。さらに言うと、9筋が弱いせいで右辺の金銀が全く役に立たなかった。」

クラ「・・と、いうことは、『弱いマス』があると相手はかならずそこを攻めてくるわけだから、その周りの駒は弱くなっちゃうってこと?」

ゆに「その通りなんだ。『弱いマス』の説明としては以上オシマイって感じなんだけど、今回は金銀の位置関係に着目して、『弱いマス』を作らないための具体的な考え方を見ていくよ。」

大山名人のエピソード

ゆに「ここで一つのエピソードを紹介するんだけどね。」

クラ「ふんふん。どんな話~?」

ゆに「記憶が定かではない部分も多いんだけど、まあ聞いてくれ。昔、テレビの将棋対局で大山十五世名人が解説を務めていたんだ。将棋の方は先手がひふみん先生で、後手は・・覚えてない。それでね、聞き手の永井英明さんが大山名人にこう聞いたんだ。『先生、私たちが将棋をやっていて、序盤がうまくいっているかどうかを判断するコツのようなものはありませんか?』実にナイスな質問だよね。」

クラ「それ私も知りたいー!で、先生はどう答えたの?」

ゆに「大山先生はね『自軍の2枚の銀を見なさい』と言ったんだ。さらに続けて、『2枚の銀が横や縦に並んでいるのなら、それは良い形です。2枚の銀がナナメに並んでいるのなら、それは良くありません。』だってさ。」

クラ「えー!どういうことなのさ。先生は何を言いたかったの?」

ゆに「僕はこの説明を聞いて、大山先生は弱いマスを作らないようにする、具体的な方法を述べているんだな、と思ったんだ。というわけで、実際に駒を使って実験してみようじゃないか。」

クラ「実験♪楽しみだー。」

金銀の配置についての実験

さて、実験を始める前に必要な言葉の定義と、実験計画を明らかにしておきましょう。まず、以下の用語を定義することにします。

〇用語の定義

・奇数空間:2三や6五のように、二つの数字を足して奇数となるマスを奇数マスと呼び、またその集合を奇数空間と呼ぶことにします。

・偶数空間:2四や6六のように、二つの数字を足して偶数となるマスを偶数マスと呼び、またその集合を偶数空間と呼ぶことにします。

・強いマス:王様以外の駒が2枚以上利いているマス。盤上では青色で表示します。

・標準マス:王様以外の駒が1枚しか利いていないマス。盤上では緑色で表示します。

・弱いマス:王様以外の駒が1枚も利いていないマス。盤上では赤色で表示します。

〇実験計画

・以下のケースについて金銀周辺マスの強さを評価し、盤上に表示します。

ケース①2枚の銀が、偶奇の異なる隣り合ったマスに存在する場合。

ケース②2枚の銀が、偶奇の等しい最近接マスに存在する場合。

ケース③2枚の金が、偶奇の異なる隣り合ったマスに存在する場合。

ケース④2枚の金が、偶奇の等しい最近接マスに存在する場合。

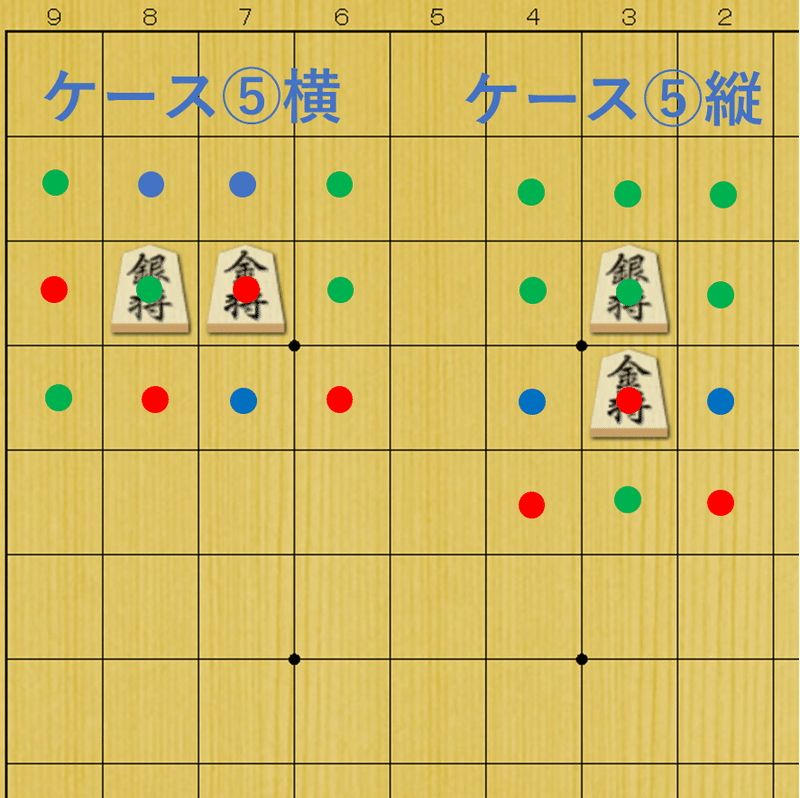

ケース⑤金と銀が、それぞれ偶奇の異なる隣り合ったマスに存在する場合。

ケース⑥金と銀が、それぞれ偶奇の等しい最近接マスに存在する場合。

※なお、ケース①、③、⑤では縦と横に隣り合うケースが存在するので、

いずれについても検証することにします。

「並び」の強さ

ゆに「それじゃあ早速実験開始だよ。まずはケース①縦と横、それとケース②の結果ね。」

クラ「ケース①横では強いマスが発生するんだね~。それで、弱いマスは4つと。それに対してケース①縦は弱いマスが二つだけだ。これはすごく強そうだね。ケース②でもケース①横と同じく弱いマスは4つだけど、強いマスは発生しない。これだけ見ると、ケース①縦が一番強くて、ケース①横とケース②の比較だと強いマスが発生する分、ケース①横の方が良形と言えるのかな~?」

ゆに「ふふふ、そう思ったろ?それも大事だけどね。実はもっと重要なことがあるんだ。それは、弱いマスの位置関係だ。」

クラ「えーと、ケース①横では横一列に並んでる。ケース①縦では縦一列に並んでる。ケース②ではバラバラな感じに見えるけど、ようするに偶奇の等しい空間に集中してしまってるのか。何となくケース①の方がいい?理由はよくわかんないけど・・・。」

ゆに「こう考えればいい。残りの金を使って、弱いマスをカバーすることを考えるのさ。どっちがカバーしやすいか、カンタンだろ?」

クラ「ほんとだ~。ケース②はバラバラだからうまくカバーできないや・・。」

ゆに「それについてはまた後で具体例を出すよ。それじゃあ次のケース③、ケース④にいくね。」

クラ「金の方が利きが一つ多い分、銀のケースより強くなってる気がするね。それにしてもケース③強すぎでしょ(笑)。どっちも弱いマスが二つしかない。ケース④だと弱いマスが4つになっちゃって、銀の場合と同じく位置がバラバラで、偶奇の等しい空間に集中してしまってるね。」

ゆに「うまくまとめてくれたね。それじゃあケース⑤とケース⑥も見てみよう。」

ゆに「この結果で気をつけなきゃいけないのは、異種の駒を用いた場合は位置関係によって実験結果が変わってしまうことだ。金と銀を比べると、銀は比較的下側に対して強い駒だから、今回の実験では銀を上に、金を下に配置しているよ。」

クラ「ふむふむ。ケース⑤だと横は弱いマスが4、縦が3か。それに、弱いマスが偶奇の等しい空間に集中しているね。それで、ケース⑥では弱いマスは3つになるのか。てことは金銀の場合はケース⑥の方がいいのかな?」

ゆに「うん、ややケース⑥の方が勝るといえそうだね。とはいえ、同種の駒のケースほどではないから、ケースバイケースで考えるのがいいかな。」

一旦内容をまとめると、次のようになります。金と銀の配置について、

①同種の駒は偶奇の異なる隣り合ったマスに配置するべし。

②異種の駒は偶奇の等しい最近接マスに配置した方がやや勝る。

金銀の位置の差を体感してみよう

ゆに「さてと、最後に具体例として、実際に将棋で使われる囲いを相手に攻めることを考えてみよう。最初に、同種の駒を偶奇の等しい空間に配置したケースで、4枚矢倉と呼ばれる形をやってみる。カチャカチャっと(4枚矢倉の図)。さあ、駒はいっぱいあるから、この囲いを攻めてごらん。」

クラ「これは△6九銀が形なんでしょ?それで、次に△7八銀成▲同玉△6九銀▲同玉△5八角▲同玉△4六桂(一瞬の寄せの図)とかで。」

ゆに「そこまで分かれば大したもんだ。でさ、今の手順は全て弱いマスを狙っていることに気づいたかな?さらに言うと、全て偶奇の等しい空間だ。これは金や銀がナナメに配置した場合の弱点と既に解説したね。」

クラ「ほんとだー。これだけ弱いマスばかり攻められると、せっかく4枚の守り駒がいても、あんまり働かないのね。」

ゆに「そういうこと。それじゃあ、少し形を変えるよ。カチャカチャっと(銀矢倉の図)。さあ、また同じように攻めてごらん。」

クラ「ほいさ。えーとねー・・・うーん・・・なんだろなー・・・。」

ゆに「どしたの?」

クラ「ね、ヒントちょうだい!」

ゆに「ようするにいい案が浮かばないわけね。まあ、ある意味正解だよね。弱点がないんだもの。」

クラ「金銀の形が違うだけでこんなに変わるんだね。『弱いマス』、これは超重要だぁ・・。」

ゆに「わかったかな。ちなみに攻めるなら△9五桂とか、8七の地点ね。これなら2手スキの攻めになる。一方、普通の矢倉と違って1手スキはかからない。」

クラ「なるほどねぇ。ちなみにこういう囲いに組まれちゃった場合はどうすればいいの?崩し方を教えてよ。」

ゆに「こういう時はね、そのまま攻めるんじゃなく、金銀の位置を入れ替えればいいんだ。例えばあらかじめ△8六歩▲同銀△6五歩と突いておく。次に△6六歩▲同銀△6七歩▲同金直(弱体化の図)となればどうだ?」

クラ「おー!金も銀も偶奇の等しい空間に移動しちゃったよ!これならいくらでも攻められるね。」

ゆに「これで大山先生の言葉の真意がわかったかな?」

クラ「うん!てか大山先生深すぎる!誰に伝わるんだこれ(笑)。」

ゆに「ま、本人に確認したわけじゃないから何ともだけどね。」

というわけで『弱いマス』のお話でした。一言でいえば、銀や金は縦横に並べるべし、です。超重要な原理ですので、攻める時、守る時にぜひ活用してみてください。

お次の話で一般論は最後になる予定で、「潜在性と実在性について」お話する予定です。何のこっちゃ、という感じですが、ある思考実験から生まれた、これまた大事なお話でございます。

読んで下さり有難うございました。引き続きよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?