[将棋]境界が駒の働きに及ぼす影響

今回は、9×9マスの将棋盤における境界(外側の枠)が駒の働きに及ぼす影響について、お話します。早速、クラとお話してみましょう。

クラ「これまでの話は大体、納得したよ。でもね私、普段将棋指してて思うんだけどさ、不思議なことがあるんだ。例えば私が先手番ね、▲2六歩△3四歩▲7六歩△4四歩って進むことがよくある(よくあるやつの図)。これってさ、まだ互角なの?一見平穏な局面だけどさ、実は差がついてるってことはない?」

ゆに「どういうこと?よくわかんないけど、互角なんじゃないの?(すっとぼけ)」

クラ「でもさっき、大駒は場の影響を大きく受けるって、言ったじゃん?△4四歩って止めるってことは、自分の角の邪魔をして働きを弱めてしまうってことでしょ?なんでこんなヘンテコな手で互角なのさ?」

ゆに「・・・ふむ。言いたいことはよくわかったよ。ちなみにだけど、相手はその後どんな手を指してくることが多い?」

クラ「△3二飛とか、△4二飛みたいに飛車を動かしてくることが多いかな。そうじゃないこともあるけど。」

ゆに「・・・それじゃあこう答えておこう。例えば△4四歩と指さずに△3二飛とする。そうすると、▲2二角成△同銀(△同飛でも)▲6五角(ゴマカシの図)で次の角成が受からなくなってしまう・・・って感じじゃダメ?(チラッ)」

クラ「そんなん知っとるわぁー!全然答えになってないじゃん!それはただ、問題をすり替えただけでしょ?じゃあなんで△3二飛なんて指すの?これもさっき出てきた話でさ、大駒は位置依存性が小さいんでしょ?なら飛車を動かす一手にそこまで価値はないはずだよ。もっと言うとね、将棋の初形では飛車が角の頭を狙ってるでしょ?一番いい位置なはずじゃん?なんで一手使ってまで位置を変えちゃうのさ。答えてごらーん?」

ゆに「うぐぐ・・・やられた・・・。ごぼごぼ・・・」

クラ「どーだ!参ったか!」

ゆに「なんてね。痛くも痒くもないよ?」

クラ「むむっ。じゃあ答えてみてよっ。」

ゆに「君はさっき、大駒の働きについて言及したよね?実をいうとね、僕はその点について何も反論を持ってない。まさに君の言う通りだよ。でもね、僕はちょっと違う観点で答えてみようと思うんだ。」

クラは不思議そうな顔を浮かべているようです。違う観点といっても、どこに着目すればいいのでしょう?何しろ、玉も金も銀も桂も香も、まだ何も動いていない状況です。続きを聞いてみましょう。

ゆに「不思議に思うのも無理はないよ。駒の働きについて、実はまだ説明してないことがあるんだ。さっき僕は、攻めの働きも守りの働きも、単に玉に近づけば大きくなるものと考えて構わないと言った。つまり、これらの働きは玉との相対位置によってのみ決まる、ということだ。実はね、これは正しくない。今からそのことを証明してみよう。」

クラ「そんなの証明できるんだ?」

ゆに「ちょっと局面を作るね。カチャカチャっと(王様と仲間たちの図)。」

クラ「何それ。初形がスライドしたみたいになってるけど・・・これをどうするの?」

ゆに「ここで、相対位置によってのみ決まる、ということを言い換えてみよう。すなわち、攻めや守りの働きが相対位置によってのみ決まるなら、これらの働きは局面の並進操作に対して不変でなければならない、と考える。並進操作というのは要するにスライドさ。実際に上方向に1マス、並進操作をやってみよう。スッとね(ちょっと変わった?の図)。」

クラ「これで、働きが変わったか確認するわけね。でも・・・正直よくわからないよ。あまり変わってないような気もするんだけど、自信がないなぁ。」

ゆに「いいや、君は今、自信がない、と言った。回答はそれで充分さ。それじゃあ何もわからないように思えるけど、実は次の手があるんだ。今、9×9マスの将棋盤を使って考えているだろ?それをやめてしまおう。つまり、9×9の境界を取り払って、無限に広い将棋盤を使うんだ。そうして、さっきのように1マス分の並進操作を考える。そうするとどうなるだろう?」

クラ「なんじゃそりゃあー!うー・・・無限に広いと・・・あれ?そうか。簡単かも。」

ゆに「どうなりそう?」

クラ「並進操作してもきっと変わらないよ。無限に広いなら、どこにいたって一緒だもん。」

ゆに「だろ?無限に広いと、空間は一様になる。では9×9の将棋盤に戻ってみよう。さっき君は自信がないと言ったけど、無限に広い将棋盤の場合と、何が違うのかな?」

クラ「そう言われるとなんかね、スキマが気になるんだよね。」

ゆに「スキマ?」

クラ「うん。君の駒、ようするに、元々5二にいた玉とその周りの金銀だけど、その後ろに1マス分のスキマがあったじゃん?それがなくなっちゃったよね?それで何が変わるかって言われたらよくわかんないんだけどさ。」

ゆに「ふふふ。実はね、そのスキマがすごく重要なのさ。」

クラ「えー・・・ホントにー?」

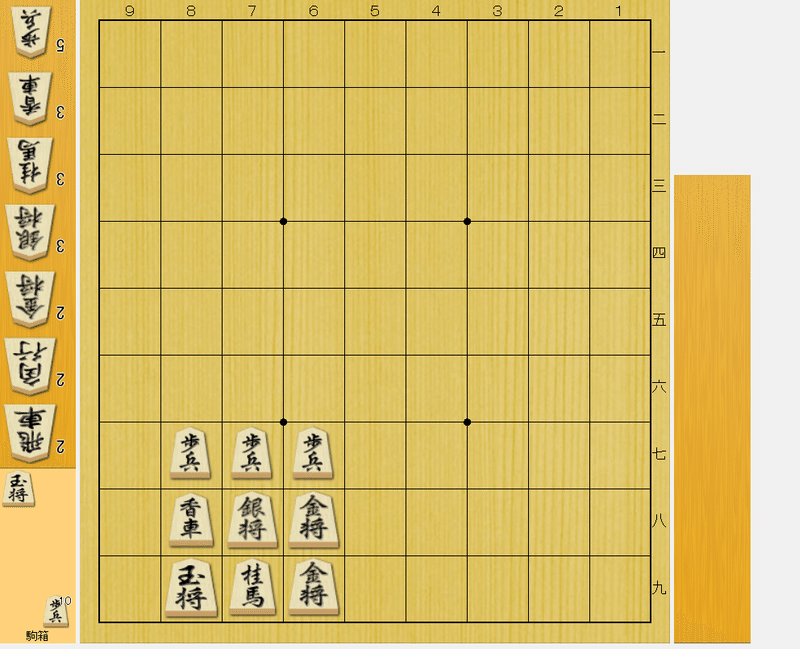

ゆに「ああ。ちょっと今の局面じゃ分かりにくいから、別の局面で考えてみよう。これなら一発で分かるはずだ。カチャカチャっと(好きなやつの図)。」

クラ「お。私が好きなやつ♪」

ゆに「ここで、後手は駒をたくさん持っているとして、君の王様をどう攻めたらいいか、考えてみようか。」

クラ「こういう時は王様の周りの金銀を攻めるんでしょ?パッと浮かぶのは△6六桂とかかなあ。」

ゆに「そうそう。そんな感じでいいよ。これに▲6八金寄と反応してしまうと、△7八歩から△7九銀みたいにガリガリ攻めて速くなってしまう(基本の攻めの図)。要するに、一人ずつ門番をやっつけて、王様を引っ張り出すイメージだ。これは基本の攻め方と言われてるんだけどさ、実はすごく非効率なことをしているんだ。」

クラ「そうなの?これよりもいい攻め方があるのかな?」

ゆに「いいや。この局面ではないよ。それがこの守備陣形のいいところなのさ。さて、ここで並進操作を考えてみるよ。」

クラ「いったい、どうなってしまうのかー?」

ゆに「さっきはタテにスライドしたんだけどね。今度は右に1マススライドしてみることにしよう。スッとね(変わりすぎの図)。今度はどうかな?」

クラ「そっか!これじゃあ左辺がガラ空きじゃん。△9七歩っと(うしろー!の図)。」

ゆに「そう。君が受け駒を持っていたとしても、あとは▲9九歩に△9一香とでもすればいい。こうなれば一気に受けなしになる。並進操作する前と比べてみよう。さっきは△6六桂と門番を攻めなければいけなかった。これも厳しい攻めだけど、次に△7八桂成としてもまだ詰む形にはならないから、すごく時間がかかる。それに対して、並進操作した後はいきなり△9七歩と打たれて、次に△9八金のように詰む形を作られてしまった。そしてこの時、大事な門番であるはずの金銀桂香は、全く役に立っていない。こんな風に、門番を相手にしない攻めが本当に効率的な攻め方なんだ。ちなみにだけど、並進操作した後の局面で君の立場に立って陣形をリフォームするとしたら、▲8六歩~▲8七銀~▲7八玉のようにスキマをカバーして、金銀を活性化させることが最優先になる。」

クラ「ほむほむ。言われるまで気がつかなかったけど、よく考えると当たり前の話だよね。駒は必ずしも、王様の近くにいれば働いているってわけじゃないんだ。」

ゆに「これで攻めや守りの働きは、単純に王様との相対位置だけで決まらないことがわかっただろ?それを踏まえて将棋の初形について考えてみよう。将棋の初形では、王様が中央にいて、左右に金銀が分散して配置されている。このような陣形に対して相手が攻めてくることを想定すると、当然ながら右辺からの攻めには主に右辺の金銀が働き、左辺からの攻めにはその逆になる。したがって、このような陣形では金銀の守りの働きをフルに発揮させることはできないんだ。一方で、君の好きなやつみたいにさ、王様が端にいてそこに金銀がくっついている場合を考えると、王様が左辺の端にいるなら右辺からしか攻められない。その逆も然りだ。これなら金銀をフルに活用できる。ものすごく簡単に言ってしまえばね、王様が境界近傍に位置する場合、その周辺の駒には強力なバフがかかるようなものなんだ。このような効果を、僕は境界効果と呼んでいる。」

クラ「なにそれ、なんかカッコイイ。その境界効果ってさ、王様が端っこにいないと得られないの?」

ゆに「そこは実はうまく出来ててね、将棋ってさ、端っこに香車が配置されてるだろ?こいつがうまいこと、スキマを埋めてくれる役割を果たしてるんだ。だから王様が8八や7八にいても、ある程度の効果は得られるだろうね。」

クラ「じゃあ平たく言えば、王様を囲う方がお得だよってことか。『居玉は避けよ』だね。」

ゆに「そういうこと。ただね、気をつけなきゃいけないことがある。今僕らはさ、自分の駒についてのみ考えただろ?相手の駒について考えると、どうなると思う?」

クラ「要するに、自分の王様が端っこにいて、相手の駒が近づいてきた時のことだよね?うーん・・・なんか追い詰められてる気がする・・・。」

ゆに「このことの説明の仕方はいろいろあるだろうけど、一つの説明はさ、『玉は包むように寄せよ』って格言があるじゃん?王様を攻める時は挟み撃ちにしないと捕まらないよーってやつなんだけどさ、君の王様が端っこにいる場合、相手は挟み撃ちにする必要はないだろ?ってか出来ないんだけどさ。すると、相手が君の王様を攻めるのに必要なコストが下がっちゃってるんだよね(追い詰められる王様の図)。つまり、バフがかかるのは相手の駒も一緒なのさ。」

クラ「そっか。そらそうだわ。要するに玉が狭いってことね。あれ、じゃあいいことばかりじゃないじゃん。」

ゆに「厳密な運用は中々難しいね。これについて一般的なことは言えないけど、大雑把に言ってしまえば、相手の駒が遠い段階、すなわち序盤では王様を囲う方が得な場合が多いだろう。そして、中盤以降でそれは逆転する場合がある。君は『中段玉は寄せにくし』とか『玉は下段に落とせ』って聞いたことあるだろ?これらは終盤の状況を想定した格言だ。君の当初の質問は序盤の段階の話だから、王様を囲うとお得って理解でとりあえず問題ない。」クラ「あ、すっかり忘れてた。なんで角道止めて飛車動かしちゃうのーって話だったね。」

ゆに「理由は分かったかい?」

クラ「将棋の初形では、王様を囲うのに飛車か角が邪魔になっちゃってるんだね。それで、まずはどっちかをどかして、そっちに王様を持っていくってことか。」

ゆに「それなりに立派な指し方だろ?」

クラ「うん、納得した!」

というわけで、駒の相対位置だけでは働きは決まらない、ということが分かりました。これはとても重要な性質ですので、意識してみるともしかしたら実力アップにつながるかも?さて、お次は「弱いマス」のお話です。「弱いマス」があると、周りの駒の元気がなくなっちゃうみたいなのですが・・どういうことでしょうか?引き続きよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?