[将棋級位者向け]四間飛車VS右四間飛車。四間飛車側が作戦負けにならない駒組③

こんにちは、ゆに@将棋戦略です。

今回は四間飛車VS右四間飛車について、5六歩型を調べていこうと思います。

まずは初手からテーマ図までの手順を示します。

初手から

▲7六歩 △3四歩 ▲6六歩 △6二銀 ▲6八飛 △4二玉

▲7八銀 △6四歩 ▲6七銀 △6三銀 ▲4八玉 △5四銀

▲1六歩 △1四歩 ▲3八玉 △6二飛 ▲7七角 △3二玉

▲2八玉 △4二銀 ▲3八銀 △3一金 ▲5八金左 △5一金

▲4六歩 △9四歩 ▲5六歩(テーマ図)

テーマ図に至る手順は基本的に、5六銀を保留しておいてまっすぐ美濃囲いに囲えばOKですが、1点だけ、△5四銀~△6二飛に対しては▲6七銀+▲7七角の形を間に合わせておくようにします。こうしておけば△6五歩には堂々と▲同歩と取って、△7七角成には▲同桂で何の問題もありません。▲7七角は後々8五桂に当たってくるのでイヤな感じがするかもしれませんが、いずれ上がる角ですので、気にせず早めに上がってしまって大丈夫です。

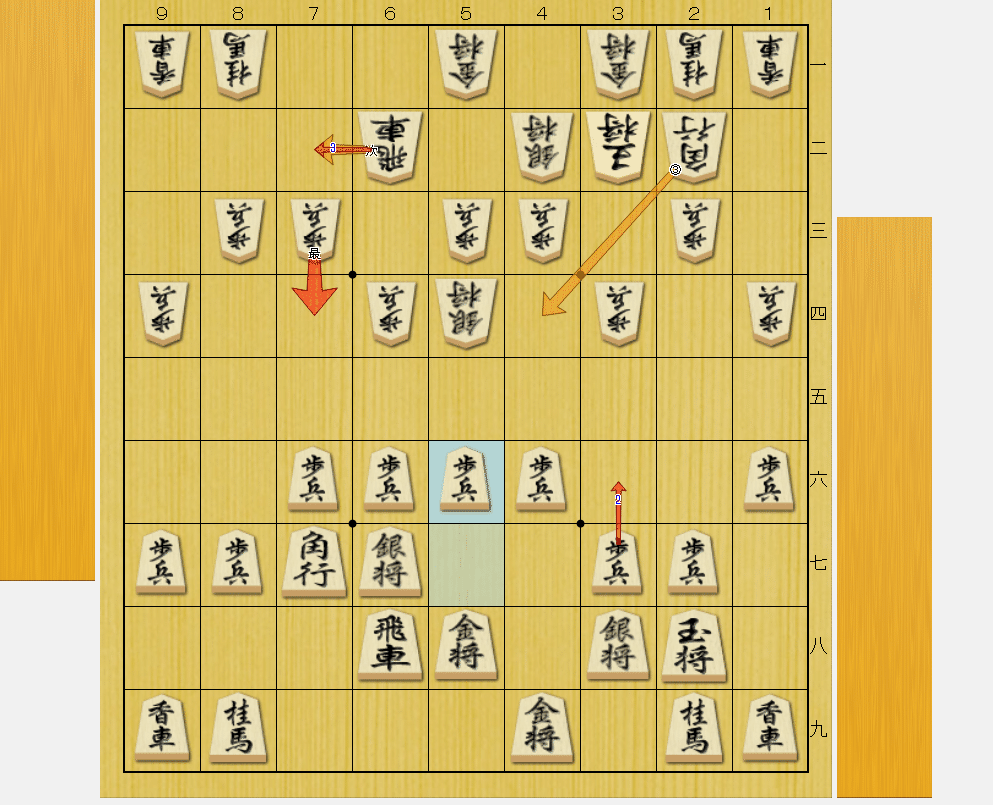

テーマ図以降はやはり△9三桂と△7四歩に絞って調べていきます。まずは△9三桂から。

テーマ図から

△9三桂 ▲5七金 △8五桂 ▲8八角 △6五歩▲8六歩

△6六歩 ▲5八銀 △6五銀 ▲8五歩

(結果図①、評価値と併せて表示)

△9三桂には▲5七金

△9三桂にはいろいろな手が考えられるところですが、▲5七金と上がるのが一番オススメです。後手は△8五桂から攻めてきますが、▲8八角と逃げた後、後手の△6五歩~△6六歩に▲5八銀と辛抱するのが大事な手です。

こうしておけば後手から後続の攻めがありませんので、先手は桂得に成功します。後手としては6筋を押さえたのは大きいのですが、△7六銀と出ると▲6六飛(参考図①)と捌かれてしまいますし、次に▲2六桂と打つ手があります。評価値からも先手悪くない局面でしょう。

それでは次にテーマ図から△7四歩を見ていきます。なお、5六銀型と違って△7四歩~△7五歩の攻めを気にしなくて良いのがこの形の特徴でもあります。

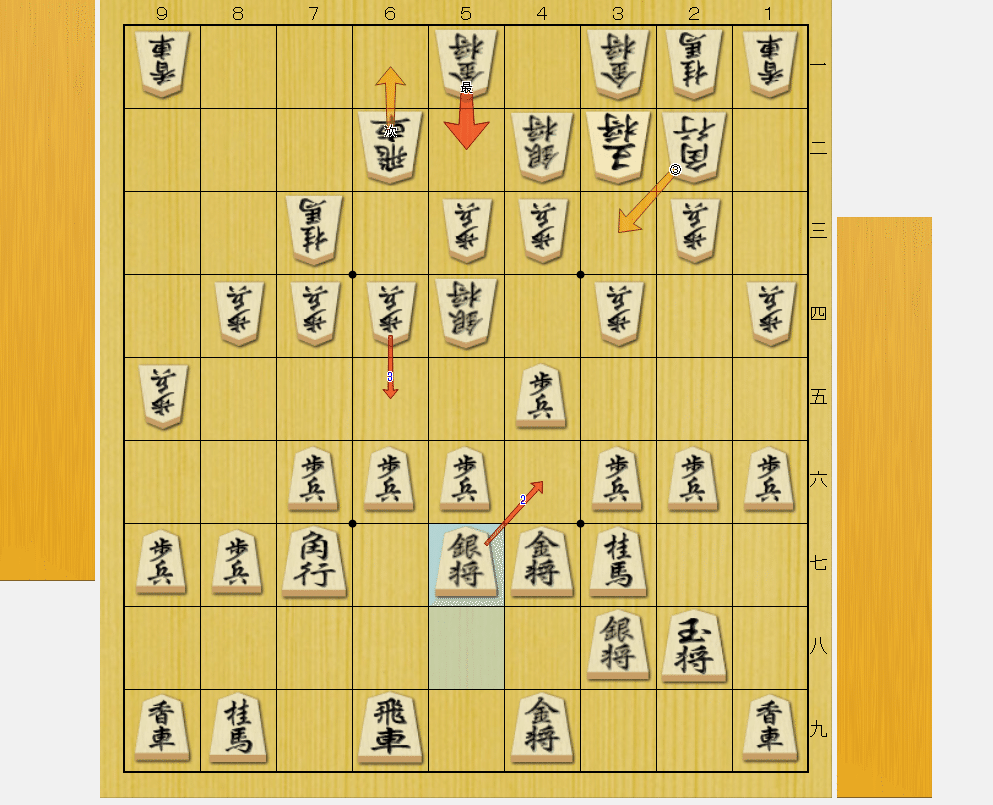

テーマ図から

△7四歩 ▲4七金 △7三桂 ▲5八銀(途中図)

△7三桂には▲5八銀

△7四歩には▲4七金と高美濃を完成させてOKです。5六銀型の場合はバランスが悪くなってしまう欠点がありましたが、5六歩型の場合は銀が6七にいるので、問題ない場合が多いです。

そしてもう一つ、△7三桂に▲5八銀と引くのがオススメの一手です。これで意外と後手から攻めづらい局面になっています。

まずは試しに△8五桂と跳ねてみます。実はそうすると、さっき見た局面に誘導することができるのです。

途中図から

△8五桂 ▲8八角 △6五歩 ▲8六歩 △6六歩 ▲8五歩

△6五銀 ▲5七金(結果図②、評価値も併せて表示)

△8五桂は怖くない

△8五桂には▲8八角と引いて△6五歩に▲8六歩と突いて桂を取りにいきます。途中、△6五銀に▲5七金が大事な一手で、△7六銀に▲6六飛を用意しています。

結果図②は7四歩が突いてある以外、結果図①と同じです。先手が互角以上に戦えるので、△8五桂は怖くありません。

次に、△8五桂でなく△6五歩と開戦する手も見てみます。

途中図から

△6五歩 ▲同 歩 △7七角成 ▲同 桂 △3三角 ▲6七飛

△7五歩 ▲同 歩 △6五桂 ▲同 桂 △6六歩 ▲7七飛

△6五飛 ▲2六桂(結果図③、評価値も併せて表示)

△6五歩~△3三角には▲6七飛

△6五歩は駒が偏った瞬間に角交換を狙う手ですが、この場合は角交換後の△3三角に▲6七飛と軽く受けておいて、問題ありません。ちなみに▲6七飛のところ▲8六角と打ってしまうと△8四歩で先手の角が苦しくなるので良くありません。

▲6七飛以下、△7五歩や△6五桂で攻めてきても、自然に応対しておけばOKです。結果図③のように、桂馬が入ったら▲2六桂と反撃しておきましょう。

なお、結果図③以下△8五桂▲5七飛△7五飛と強引に飛車を捌こうとする手には、▲5五歩(参考図②)がとてもいい手で、△同銀には▲3四桂と跳ねておいて、次の▲4二桂成~▲3四銀で5五の銀を目標に攻めが続きますし、△同角には▲5六金で攻めが厚くなります。

というわけで、途中図まで組めれば後手も仕掛けづらく、かといって後手陣はもう進展性がありませんので、これ以上手待ちするのも有効ではありません。例えば△9五歩から手待ちしていくと、先手は▲3六歩~▲3七桂~▲2六歩として、場合によっては▲4五歩から▲5七銀(参考図③)と盛り上がっていく手があります。

以上で5六歩型を終わりにします。5六歩型は割と変化が少なく、

・△9三桂には▲5七金

・△7三桂には▲5八銀

これを守っておけば、△8五桂の筋には同じような形(5七金+5八銀型)

で迎え撃つことが出来ます。

それでは読んで下さり有難うございました。引き続きよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?