[将棋級位者向け]四間飛車VS右四間飛車。四間飛車側が作戦負けにならない駒組①

こんにちは、ゆに@将棋戦略です。

今回から四間飛車VS右四間飛車の将棋について、四間飛車側を持って作戦負けにならないような駒組を考えていきたいと思います。

経緯

まずはどうしてこういうテーマにしたかというお話。もちろん特に理由がない場合もあるのですが、級位者向けの記事に関してはそれなりに考えて作る場合が多いです。

理由は一つだけで、一番多くの方々が対応に悩んでいる戦型は何か?と思って調べた結果、四間飛車VS右四間飛車との結論になった次第です。調査としては

①将棋ウォーズにおける戦型分布の調査(shogi extendを用いて調査)

②将棋ウォーズにおける四間飛車対策の分布調査(人力で調査)

③将棋ウォーズにおける四間飛車VS右四間飛車で、四間飛車側作戦負け時の序盤陣形調査(人力で調査)

の三つを行いました。

まず①の結果は力戦形についで四間飛車が多く、続いて相振り飛車、右四間飛車でした。それで、②の調査となったわけですね。

次に②の結果を以下に示します。その他は分類困難なもの、サンプル数が少なかったもの等を全部かき集めたものになります。サンプル数はその他を除いてちょうど100サンプル。対象棋力は2級~初段としました。

shogi extendで調べた結果の通り、やはり右四間飛車が圧倒的に多かったです。これは少なくとも2級~初段の間でそれほど大きくは変わらなかったです。段級で違いが出たのは穴熊と棒銀。段級が上がるほど棒銀が減り、穴熊が増える模様です。

以上の結果から四間飛車VS右四間飛車について、四間飛車目線で調べることに。それで調査③を行ったわけですが、四間飛車側の負けパターンとして多そうなのが四間飛車5六銀型に対する端桂速攻(9三桂~8五桂)のパターンで、次いで四間飛車5六銀型に対する7三桂型からの速攻(7三桂~8五桂)パターンでした。後は高美濃に組んだ結果バランスが悪くなり、角交換に対応できず苦しくなるケースもわずかですがありました。

③の結果として、5六銀型に組んで仕掛けられて悪くなってしまうパターンが多いことが分かりました。そこで、まずは5六銀型で仕掛けられて悪くなるケースをご紹介した後、その対策について書いていこうかと思っております。

5六銀型の進行

四間飛車側が先手として、四間飛車側が5六銀型に組む手順は、とにかく後手に△6五歩と突かれた時に▲同歩と取れるようにしておくことが重要で、後は何も考えずに美濃囲いを目指すことが多いでしょう。したがって、以下の手順を踏んでテーマ図まで進めます。

初手から

▲7六歩 △3四歩 ▲6六歩 △6二銀 ▲6八飛 △4二玉

▲7八銀 △6四歩 ▲6七銀 △6三銀 ▲5六銀 △5四銀

▲4八玉 △6二飛 ▲7七角 △3二玉 ▲1六歩 △1四歩

▲3八銀 △4二銀 ▲3九玉 △3一金 ▲2八玉 △5一金

▲5八金左 △9四歩▲4六歩(テーマ図)

ここから、まずは四間飛車側が一番苦戦していた△9三桂から調べていきます。△9三桂の局面ではいくつかの応手に分岐しますので、一つずつ見ていきます。

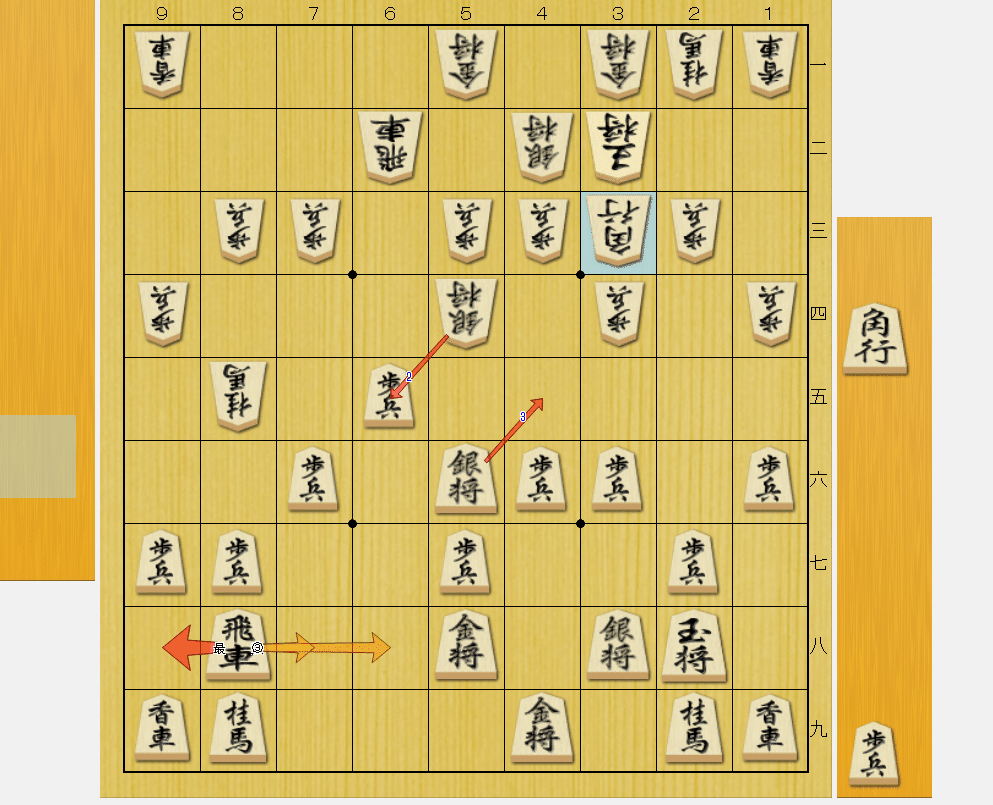

テーマ図から

△9三桂 ▲9八香 △8五桂▲8六角 △6五歩 ▲同 銀

△同 銀 ▲同 歩 △7七銀▲同 桂 △同桂成 ▲6九飛

△7八成桂 ▲6七飛 △5五桂(結果図①、評価値も併せて表示)

[△9三桂の変化]▲9八香~▲8六角はうまくいかない

まずは△9三桂に▲9八香としておく手を見ていきます。これは△8五桂に▲8六角とかわして、△6五歩に対して▲同銀から反撃していく狙いです。

ただ、▲6五同銀△同銀▲同歩の後、△7七銀が有名な厳しい攻めです。先手としては桂が捌けるので嬉しいところもあるのですが、△7八成桂で飛車の逃げ場に困っています。▲6七飛は飛車を捌かせないようにする逃げ方ですが、△5五桂が好手で、▲6六飛には△4七桂成(参考図①)があります。

このあたりはとても有名な定跡ですので、ご存じの方も多いと思います。ただ、昔の定跡書では振り飛車十分と書かれているものもあります(後手の陣形が少し違うことが多いです)。少なくとも、テーマ図(後手がいわゆるエルモ囲いの形)からの変化では後手有利となってしまいますので、今後は自ら選んでこの変化に飛び込んでしまわないようにしましょう。

次に、△9三桂に対して▲3六歩と待機してみる手を見ていきます。

テーマ図から

△9三桂 ▲3六歩 △8五桂 ▲8八角 △6五歩 ▲8六歩

△6六歩▲8五歩 △6五銀(結果図②、評価値も併せて表示)

[9三桂の変化]従来定跡通り進めるのは後手有利

▲3六歩には後手は△8五桂以下攻めてきます。後手の攻め方は従来定跡通りで、△6五歩に▲同歩は△8八角成▲同飛△3三角(参考図②)で飛車がへき地に追いやられてしまいます。そこで、▲8六歩と桂馬を殺しにいくくらいですが、6筋を押さえられた結果図②はやはり後手有利。

あれもこれも居飛車有利では嫌になりますね😭もう一つ、△9三桂に対して▲4七金も見ていきましょう。

テーマ図から

△9三桂 ▲4七金 △8五桂 ▲8八角 △6五歩 ▲8六歩

△6六歩▲8五歩 △5五銀 ▲同 銀 △同 角 ▲4五銀

△2二角 ▲3四銀△6四飛(結果図③、評価値も併せて表示)

[△9三桂の変化]振り飛車良しの変化もありますが・・・

▲4七金は一見、6筋が薄くなって無防備な一手に見えますが、金を予め6筋から逃げて取られないようにしている意味があります。後手は同じように攻めていきますが、手順中、△5五銀のところ、先ほどと同じように△6五銀と攻めた場合、以下▲4五銀△7六銀▲7八飛(参考図③)となって、4七金と先逃げ効果が現れます。参考図③となれば振り飛車も十分戦えるでしょう。

ただ、この場合は△5五銀とぶつけるのがいい手です。これに対し▲4五銀は△6七歩成が入ってしまうので▲同銀よりありません。以下、先手は6七歩成が来ないうちに▲4五銀と攻めるくらいですが、最後の△6四飛の利かしが冷静です。これに代えて△6七歩成なら、▲3五桂(参考図④)として振り飛車もやれる局面になっているところです。

ちなみに、結果図③以下▲6三歩とする定跡書もありますが、それには△6七歩成と踏み込んで、▲3五桂に△3四飛と取れるためやはり後手有利です。

というわけで、▲4七金とするのは先手良しの変化はあるものの、ベストを尽くされると後手有利になりそうです。

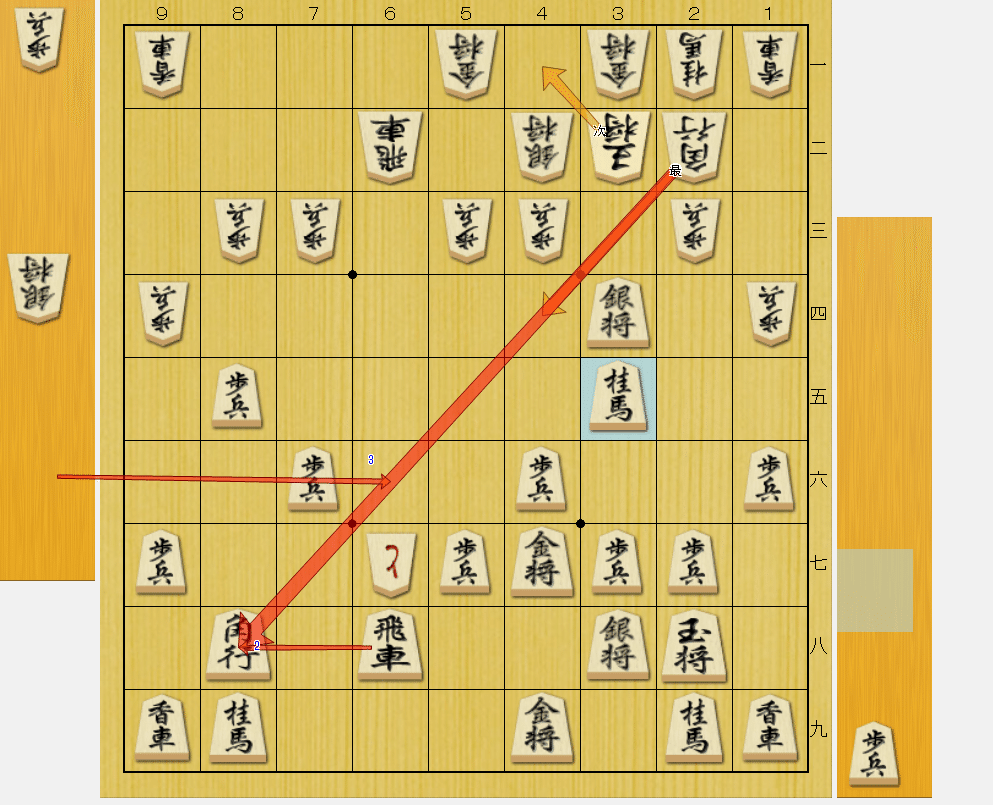

最後にもう一つ、△9三桂に▲8八角を見てみます。これが一番オススメの対処です。

テーマ図から

△9三桂 ▲8八角 △6五歩 ▲同 歩 △8八角成 ▲同 飛

△3三角▲9八飛 △6五銀 ▲4五銀 (結果図④、評価値も併せて表示)

[△9三桂の変化]△8五桂を防ぐのが急所

▲8八角には△6五歩と攻めてきます。そうでないと、9三桂の悪形が祟ってしまいます。以下▲同歩△8八角成▲同飛に、△3三角でなく単に△6五銀として▲6八飛△5六銀と進める変化もあり、こちらも互角の形勢です。なお、変化手順中の△5六銀で△6六歩と押さえる手が目につきますが、以下▲6五銀△同飛▲7七桂△6二飛▲6四歩(参考図⑤)で先手有利になります。

△3三角以下、後手の△6五銀に対しては▲4五銀とかわして全く互角の形勢です。以下、もし後手が自然に△7六銀などとしてきたら、すかさず▲3四銀△5五角▲6三歩△同飛▲2三銀成△4一玉▲5六歩△4六角▲7八飛(参考図⑥)などと進めて、先手優勢です。

参考図⑥以下、例えば△6七銀成などとしてしまうと、▲9六角でしびれます。また、変化手順中、▲2三銀成に△同玉は▲4五角の王手飛車があります。

また結果図④以下、角を先逃げする△5五角などには、▲6三歩から馬を作って指しましょう。以下△6二飛には▲8一角成の香取り狙い、△6四飛には▲8三角成から▲7三馬を狙います。いつまでも飛車を押さえこまれたままですと指し手が分からなくなって大変ですが、馬を作ってしまえば結構分かりやすくなります。

というわけで、四間飛車側が一番苦戦していると思われる9三桂の端桂に対しては、▲8八角と予め角を逃げておく手がオススメという結論でした。従来定跡の通りに進めてしまいますと居飛車有利の変化が多いので、ご注意下さい。次回は△9三桂でなく、△7四歩を検討してみる予定です。

それでは読んで下さり有難うございました。引き続きよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?