[級位者向け将棋戦略論]駒得は裏切らない⑤。焦点の歩、ダンスの歩の手筋をご紹介。

こんにちは、ゆに@将棋戦略です。

今回もこれまでに引き続いて、駒得は裏切らないをテーマに、歩の手筋を紹介したいと思います。今回紹介するのは焦点の歩、ダンスの歩で、これにて歩の手筋は一旦おしまいの予定です。

定義

それではまず、焦点の歩のゆになりの定義から。

焦点の歩:相手の駒が2枚以上利いている地点に打つ歩。(ただし、状況によって他の呼称が優先される場合がある)

なお、ダンスの歩については言葉だけで定義づけるのは少々厄介なので、こちらは具体例からイメージをつかんで頂くことにします。

大駒の利きを止める焦点の歩

焦点の歩で使用頻度が多いのはこのパターンでしょう。これはどのような場合かというと、ある地点に大駒2枚の利きがクロスしているときに、クロスしている地点に歩を打つとどちらか一方の大駒の利きが止まる、というものです。

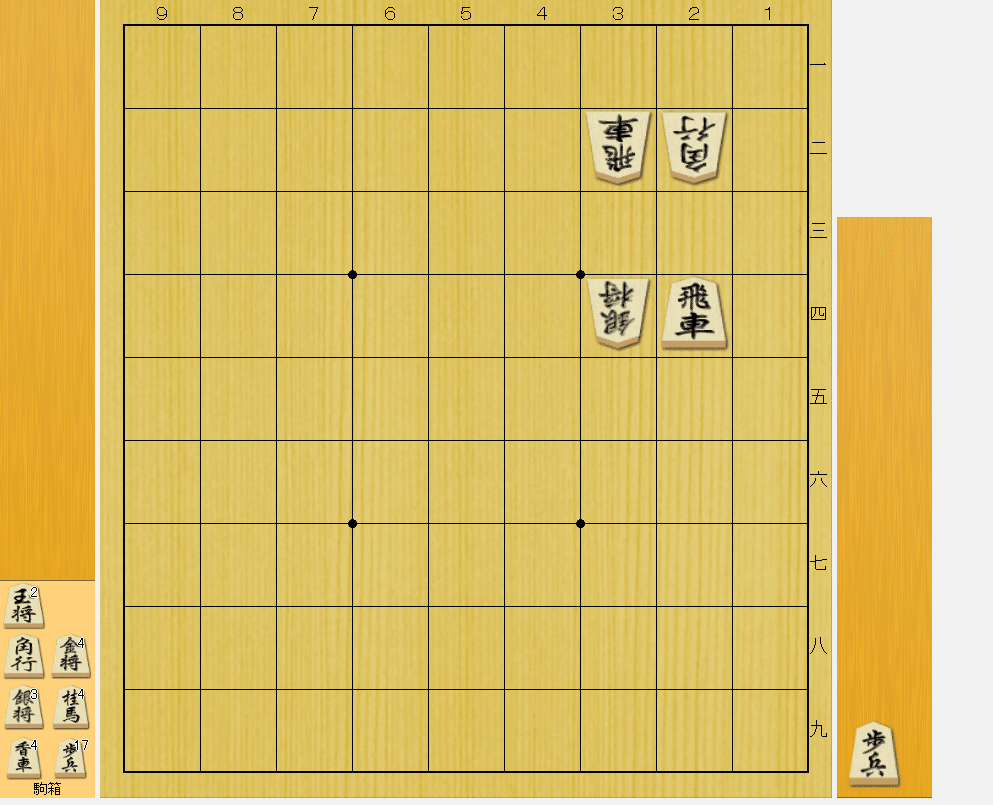

例えば以下の焦点の歩①をご覧ください。先手の飛車が3四の銀と2二の角を狙っていますが、後手の3二飛が両方を守っています。どうすればいいでしょうか?実は焦点の歩を使うとあっさり駒得できるのです。この場合、飛車角の利きが3三の地点でクロスしていますね。

正解は焦点の歩の▲3三歩です。これで3二飛の利きのうち、縦の利きか横の利きを必ず消すことができます。実際に対応してみますと、△同飛なら▲2二飛成と角を取れます。かといって、△同角なら▲3四飛(焦点の歩②)と銀を取られてしまいます。▲3三歩に飛車が横に逃げても同じですね。

このようにたった一歩で駒得確定しました。魔法のような手筋ですね。

次に、大駒の利きを消すことで駒損を避けることが出来るケースを紹介します。例えば焦点の歩③のようなケース。たった今、後手の4四の角が5五に移動してきたものとお考え下さい。一見すると、次の△4八飛成と△1九角成の両狙いで、先手が困ったように見えますね。でも、こんな時こそ焦点の歩を検討してみて下さい。

まずは▲4六歩と、ポンと歩を置いてみましょう。そうするとどうでしょう。△同角なら金取りが消えますし、△同飛なら香取りが消えてしまいますので、何とか受けが利きそうです。実際に進めてみますと、△同角なら▲3七歩でとりあえず急場はしのげそうですし、△同飛なら▲4七歩△3六飛▲3七歩(焦点の歩④)のように進めて、先手を取りながら金、香両取りを受けることができます。

もう一つ、よくあるパターンを紹介しておきます。焦点の歩⑤は後手から△3六歩とされたところ。桂馬が取られそうで困っていそうですが、実は何とかなるのです。

正解は焦点の歩の▲3三歩。こうすれば飛車の縦の利きか、角の利きどちらかを止めることができます。例えば角道が止まる取り方、△同桂なら▲2四飛で次の▲2一飛成が痛い、△同飛でも▲2四飛と走られて、こちらも次に▲2一飛成と桂を取ることが出来ます。続いて△2三歩と受けても▲4四飛(焦点の歩⑥)で、次の▲4一飛成が角、桂両取りです。

一方△同角は飛車の縦の利きがなくなるので、▲3六飛(焦点の歩⑦)として駒損を防ぐことができます。

以上のような手筋が当たり前に出来るようになると、なんとなく有段者っぽい?かもしれません。

金銀の連携を乱す焦点の歩

焦点の歩は叩きの歩のように、乱しの手筋としても使えます。例えば以下の図(金銀乱し①)。銀が2枚並んでいる形がポイントです。現状では5三の地点、4三の地点に2枚ずつ銀が利いています。したがって、5三の地点は2対2になっています。

正解は▲4三歩で、これで必ず5三の地点が2対1となり、▲5三歩成が実現します(金銀乱し②)。ちなみに横並びの金に対しては成立しませんのでご注意を。

もう一つ例を。叩きの歩の回で、修復のしにくさの話を少ししました。銀を前に進ませると修復に3手、金をナナメに進ませると修復に2手かかるのでした。以下ではそれを利用して、駒得につなげる話をします。

例えば次の図(金銀乱し③)。図の後手陣のように、金銀が横並びになっているときに、この手筋が効力を発揮することが多いです。

先手は以下にも▲5三歩成を狙いたいところですね。ただし、▲4四銀としてしまうと△5二歩と受けられます。したがって、チャンスはこの一瞬しかありません。

正解は▲4三歩です。ちょうど銀を前に、金をナナメに誘う位置に歩を打つのがポイントです。△同銀は5三の地点の利きがなくなるので、▲5三歩成とと金が作れます。一方△同金と取ると、この金はもう後ろに下がれなくなってしまうので、▲4四歩(金銀乱し④)と打って金得を確定させることができます。

この図では、3四に歩があるからこそ焦点の歩の手筋が成立した(なければ金銀乱し④で△3三金と逃げられる)わけですが、実はもう少し歩を持っていればなくても成功します。

ダンスの歩

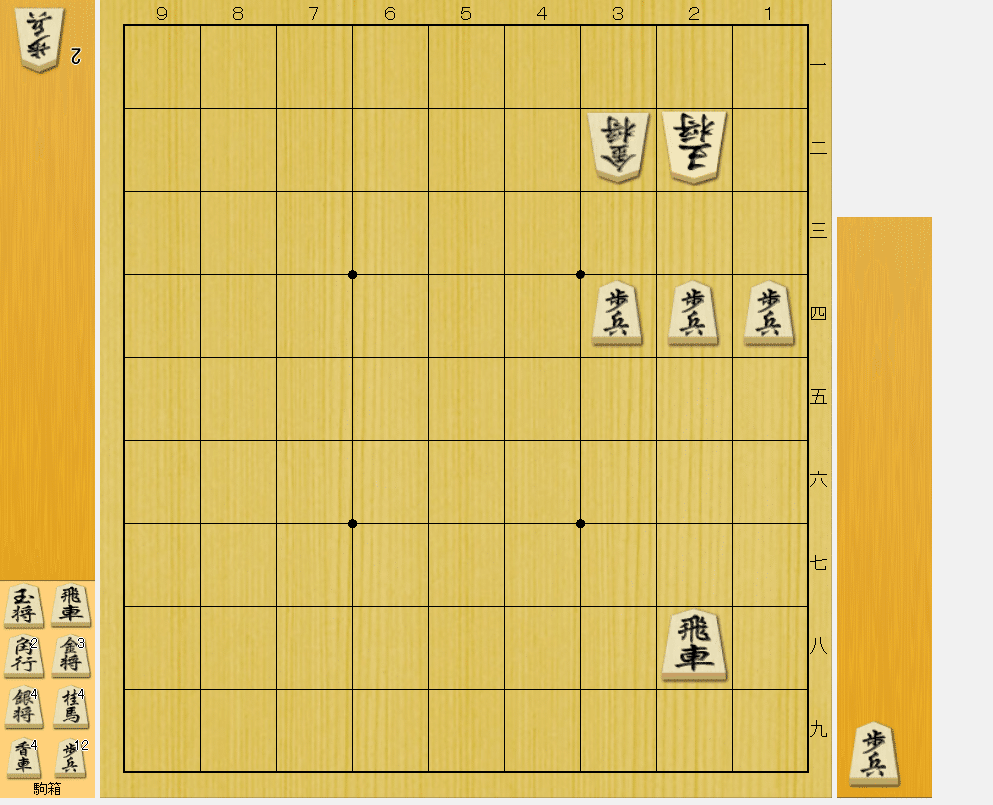

先ほどの金銀乱し③の図で、3四の歩をなくす代わりに、駒台に歩を2枚加えてみましょう(ダンスの歩①)。そうすると、面白い手順を見ることができます。

まずは先ほどと同じように進めてみましょう。▲4三歩△同金▲4四歩△3三金▲3四歩△3二金(ダンスの歩②)。途中、△3二金のところで△2三金と逃げるのは▲4三歩成△同銀▲5三歩成があります。ダンスの歩②の図ですが、金が逃げ回っているうちに▲3四歩を設置することが出来ました。ということは後一押しですね。

ダンスの歩②の図からは▲4三歩成が正解です。以下は金銀乱し③の図と一緒ですね(ダンスの歩③)。一連の手順で、後手は金をいったりきたりしている内に最終的に歩で仕留められてしまいました。このような一連の手順をダンスの歩と言います。金がいったりきたりする様子がダンスみたい?ってことなんでしょうか。

銀のダンスも出来るのか?と思い作ったのがダンスの歩④。今度は2三に歩が置いてあるので、後手は3二の金が動けません。

ここでも同じように▲4三歩。以下△同銀▲4四歩△5二銀▲5三歩△同銀▲2二歩成△同金▲4三歩成(ダンスの歩⑤)でと金作り成功。銀バージョンはあまりダンス感がないですね。

以上は金銀の横並びに対してのダンスの歩でしたが、金と玉の並びでも成立します。要は、金をナナメに動かせる形があれば成立する可能性があります。例えば以下の図(ダンスの歩⑥)。

ここから▲2三歩成と成り捨てます。以下手順は長いですが、△同金▲2四歩△1三金▲1四歩△1二金▲2三歩成△同金▲2四歩△3三金▲3四歩△3二金(ダンスの歩⑦)。歩を設置しては▲2三歩成となり捨てる手順を繰り返します。これで手順に3四と1四に歩を設置できました。

で、後は最後の一押しで▲2三歩成。以下、ダンスの歩⑧の図になってと金が作れることがわかりますね。と金が作られるのが嫌なら、後手はどこかで金を見捨てるしかありませんが、そうなれば先手駒得成功です。

以上、焦点の歩、ダンスの歩の紹介でした。今回も実戦例はお休み。出現頻度低いためかサンプル取れず😣

それでは読んで下さり有難うございました。引き続きよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?