[将棋]駒の働きの基本成分

私たちが将棋のある局面についての結論を知ろうとする時、私たちはその局面の情報のみを使って、局面を動かさずに結論を推測する方法について考えざるを得ないでしょう。闇雲に「探索」して結論を探ろうとするには、私たちの計算能力はあまりに乏しいからです。このような推論を仮に「評価」と呼ぶとしたら、私たちは目の前の局面からどんな「評価指標」を抽出したらよいでしょうか?そのような「評価指標」が存在すると仮定した場合、それは最善手による局面の移行の前後で(要するにある局面で最善手を指した前後で)、決して変化しない性質を持つ仮想の量であると考えるのが、恐らく最もストイックな解釈でしょう。それは将棋の対局番組で表示されている「評価値」を見ても分かります。それでは、そのような量は具体的に何でしょうか?

将棋を戦争ゲームのように考えて、ある瞬間の戦力を測ることができれば、その局面の結論を推測できそうに思えます。こういった自然な発想は将棋の世界でもチェスの世界でも生きていて、戦力を測ることは一般的には「形勢判断」と呼ばれます。将棋における「形勢判断」は以下の4つの指標から成ります。

① 駒の損得

② 駒の働き

③ 玉の安定性

④ 手番

これを見て、①、③、④は具体的な指標でよく分かるけど、②は抽象的な感じがしないでしょうか?ゆにの考えでは、②はその他の指標と比べてより大きな概念であって、その他の指標を包括していると思われます。どういうことかというと、①駒の損得は駒の働きの総量を評価していることに相当するし、③玉の安定性は駒の働きの内の、守りの成分と言えます。また④手番は駒を動かす権利、すなわち駒の働きを変える権利と言えます。したがって、まずは駒の働きを理解することが形勢判断を理解することに相当する、と考えることにしましょう。(問題は形勢判断=評価とは言えないことにあるのですが、その点は別記事にて言及することにします。)

前置きが長くなってしまいましたが、それでは駒の働きについて考えていきましょう。一人で語るのはちょっと寂しいので、ここからは親友の「クラ」に入ってもらって、対話形式で話を進めることにします。

クラ「やっほーゆに。それじゃあ早速戦力の測り方を教えてよ。」

ゆに「それじゃあひとつずつ考えていこう。当たり前に思えることも多いだろうけど、まあ聞いてくれ。一つ一つの駒にはね、働きがあるんだ。まずはどんな働きを持っているか、考えてみる。」

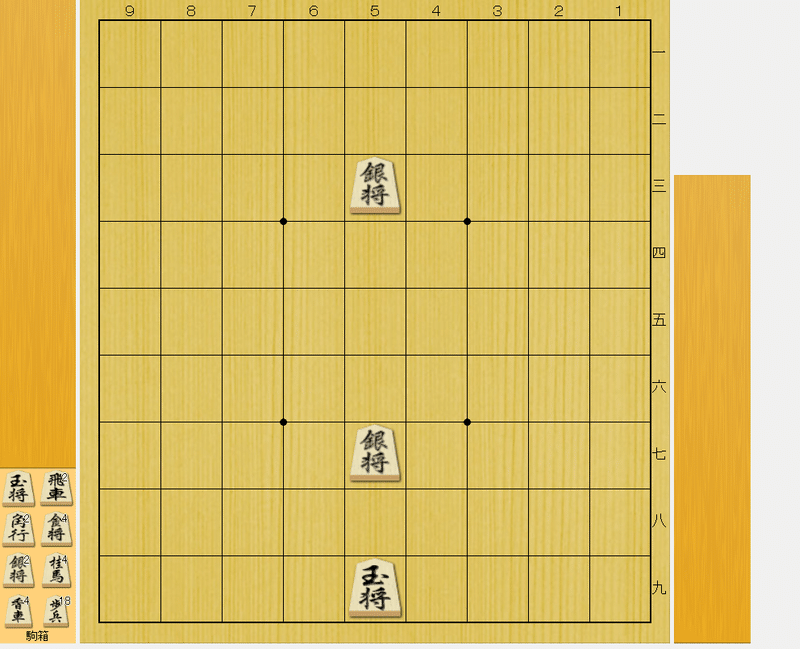

ゆには駒箱から銀を2枚だけ取り出して、将棋盤の上に置く。符号で言えば、5七と5三の位置だ。

ゆに「今、2枚の銀を盤上に置いた。2枚とも君の駒だ。この2枚の銀の働きの違いを説明できる?」

クラ「他の駒は何もない状態で?それじゃあ働きと言われたって、何もわからないよ。」

ゆに「そうだね。ではどうすればわかる状態になるだろうか?」

クラ「将棋は王様を詰ますゲームだからね。まず相手の王様がなきゃ始まらないよ。」

ゆに「それじゃあ5一に相手の玉を置いてみよう(攻めの働きの図)。今度はどう?」

クラ「これなら答えられるよ。5三の銀の方がより5一の玉に近いから、攻めに働いてるね。」

ゆに「それじゃあ、相手の玉を置いたことで、盤上の駒に働きが発生したということだね。このように、相手の玉によって規定される駒の働きがあって、この働きのことを攻めの働き、と言っておこう。さっき君が言ったように、攻めの働きはその駒が相手玉に近くなれば大きくなり、遠くなれば小さくなるという位置依存性を持っていると言える。」

クラ「うんうん。」

ゆに「それでは今度は君の玉を5九に置いてみよう(守りの働きの図)。すると、どうなるだろうか。」

クラ「今度は5七の銀が守りに働いてきたね。」

ゆに「これも同様に、君の玉を置いたことで、盤上の駒に働きが発生したということになる。このように、自分の玉によって規定される駒の働きがあって、この働きのことを守りの働き、と言っておこう。この働きも、自分の玉との位置関係によって決まる位置依存性を持っている。現時点では、攻めの働きも守りの働きも、単にその駒が玉に近ければ大きくなるものと考えてもらって構わない。本当はもう少し注意深く考えらなければいけないけれど、その問題は後回しにしよう。」

クラ「そうなんだね。ところで、ここまでは私の頭で想像できてたんだけど、きっと他にも別の働きがあるんでしょ?」

ゆに「その通りだよ。ちょっと局面を変えよう(持ち駒の働きの図)。この局面で、君は金と銀の持ち駒を持っていたとする。このとき、持ち駒の金や銀の働きを考えてみよう。盤上の駒の働きはさっき説明したような、位置依存性を持っている。しかし盤上にアウトプットされる以前の、持ち駒はどうだろうか。」

クラ「持ち駒は可能な限りどこにでも打てるわけだから、一番働きが大きい位置にいけるしすごく強いよね。この場合は5三に銀を打つのが一番いい手なんでしょ?これで受けなしっと(受けなしの図)。」

ゆに「よくできましたっと。それでなんだけどね、ここで相手側に駒を一枚加えてみよう。例えば5三の地点に歩を置いてみるんだ(似て非なる図)。するとどうなる?」

クラ「うー、5三に打てなくなっちゃった・・。4三には打てるけど、6二に玉を逃げられちゃうし(捕まら図)、6三に打ってもおんなじだ。これじゃ受けなしどころか、全然攻めが続かないよ。」

ゆに「さらに4三にも6三にも歩を置いてみよう(手も足も出図)。そうすると、君は手も足も出なくなるね。余談だけど、君がもし桂馬を持っていたなら、▲5四桂と捨ててみればいい(習いある手筋の図)。そうすればあっという間に受けなしだ。」

クラ「ああ、習ったことあるやつだね。」

ゆに「さてと。ここでわかったことがあるね。つまり、同じ持ち駒であっても、5三に歩が置いてある場合とそうでない場合で、持ち駒の働きに天と地ほどの差が生じたんだ。実をいうと、このことは持ち駒に限らず発生する。あらゆる駒は盤上の、いわば『場』を感じながら存在しているんだ。」

クラ「場?て何?」

ゆに「例えば僕らは重力場の影響を常に受けてるだろ。それに、物体に近づいていくと、そのうち衝突する。衝突の際に受ける力は実は電気の力だ。そんな風に僕らが感じている力をイメージすればいい。盤上の場は、一つ一つの駒の寄与によって形成されている。この寄与を、第3の働きと呼ぶことにしよう。第3の働きとは、平たく言えば駒を妨害する働きとも言えるね。ちなみに場には敵味方の概念はないので、自分の駒が自分の駒を妨害することだってある。」

クラ「確かに、どの駒も他の駒の影響を受けるよね。駒が前に進もうとすると相手に取られちゃったり。」

ゆに「そうなんだ。ただね、ここで持ち駒について考えたのは、持ち駒のように好きな場所に打てたり、あるいは大駒のようにビューンと大きく動けるような駒は、場の影響を大きく受けるからなんだ(第3の働きの図)。これらの駒は位置依存性を持たない、あるいは小さいことが特徴だ。逆に小駒は位置依存性が大きく、場の影響をそこまで大きく受けない特徴がある。」

クラ「なるほどねえ。駒の働きについて、後は何か他の成分はあるの?」

ゆに「いいや、この3成分が駒の働きの基本成分と考えてるよ。そうしてこれらの成分のすべての駒についての総和が、戦力であると考える。恐らくは、そのように考えるのが最も自然な解釈なんだ。」

というわけで、駒の働きの基本成分についてのお話は、一旦ここでお終いにいたします。もちろん、これにて全て終了、ってわけではなく、まだお話は続きます。次回は「境界効果」についてのお話です。聞き慣れない言葉ですが、いったい何のことでしょう?では、引き続きよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?