古文字あれこれ【簪(かんざし)】その5

こんにちは、書道玄海社・師範の加藤双涛です。

こちらでは、シリーズで「古代文字あれこれ」について綴っていきたいと思います。

「無」の古文字

ソクラテスは、「自分は知らないということを知っている」、という“無知の知”で知られています。実際、たとえば朝の散歩で目にする道端の雑草の葉一枚をとっても、その中で行われている事柄について何を知っているかと問われれば私は知りませんし、ほとんどの人も恐らく知らないといっていいでしょう。たとえば葉緑体による光合成は知っていても、その初期過程であるカルビン回路の詳細や、何かの反応時間がたしかナノ秒(nano sec)オーダーで行われていることなど知る由もありません。

「無」という字の古文字は、もともと象形の字で振袖のような袖飾りをつけて舞う人の姿に由来し、本来「有無の無」という字義はありません。亡の異体字である「无」も手足を折り曲げている屍骨の形象に由来し、“ない、なし”と読まれ、その意にも用いられたようですが、所詮屈葬の象形にすぎません(「字統」 白川静より)。はっきりした哲学的意味は後に定まってきたと思われます。

老子は、有よりも無を大事とし、「有は無から生まれる」としました。王弼(三国時代の魏の学者)は、『老子』の注釈で、「万物は万形であるが、その中心は一である。何によって一になるかといえば、それは無によってである」としました。有に対する無という制約を超えて、無に対する老子の考え方をより明確にしました。

西洋では、「無よりは何ものも生ぜず」とする伝統的命題があり、「無からの創造」という考えは一般ではありませんでした。サルトルは、その主著『存在と無』の中で、人間は生まれた時から本質をもっているわけではなく、むしろ「無」で、何かに向かう志向性(意識という)や主体性、いいかえると自由といったものを「無」とし、その後の人生を歩む中で本質が形成されるとしました。ハイデッガーやサルトルの影響で、今では西洋でも無は無用というのではなく、大切な概念となっているようです。

禅の世界では、世のしがらみや知識、さらに自身をも捨て去った無の状態を大事にしています。まっさらの心の状態で相手のふところの最も奥まで直接に達することを悟りの境地の一つとしています。天文の世界でも無のような点の状態からビッグバンで宇宙が生成されたとしています。

小作品の紹介

サルトルはフランスの哲学者で38歳の時にその主著『存在と無』を著しました。人間は意識する前にすでに生まれてきており、素人役者なのに“生”を即興で演じることを求められるのに似ているといいます。いいかえると、「実存は本質に先立つ」とする。人間の本質というものは前もってあるのではなく、“ゼロから自分を作らなければならない”としました。自由にものを考えたり、行動したりするためには、“もの”から離れる必要があり、そのためには“無”という概念が必要といいます。逆に自由であるということは孤独に悩まされ、そのルーツはソクラテスに遡るともいわれています。

上図は、「存在と無」という表題の筆者の作品(2015玄海社選抜展)で、サルトルを孤独に悩む「夔(き):一足神獣」で表し、ギリシャ語の哲学(フィロソフィア)の第1文字φをパターン化して添えてみました。

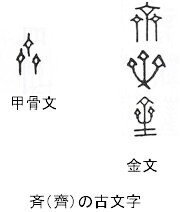

次の作品は、「去り行く斉」という表題のやはり筆者の作品(2019玄海展小品)で、三本の簪で表される「斉」が“国”から去っていくのを子どもが2人、“国”に寄り添って眺めている図を小品にしてみました。丁度米国でトランプ大統領が就任し、これまでの米国と異なるためその行く末がどうなるか思いやられる頃で、日本でも安倍内閣の不祥事がいろいろ続いていて、その先が見通せない時期でした。それが作品に反映したのかと思っています。

「斉」が去って行ったあとは混沌が残るのか、むしろ「無」になって再スタートを切るのか、そのあたりはわかりませんが、「無」からのスタートもよいかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?