戦略を構造として理解する方法(戦略体系)

以前、「戦略は「戦略体系」で考える事で初めて意味をなす」というnoteを書きましたが、今回マイナーアップデートしたものですので、過去読んだ方はスルーしてください。

以前は「戦略って何?」という内容を書きましたが、今回は「戦略そのもの」から範囲を広げて「戦略体系」についてまとめます。

戦略を語るには、必ず「現状(As-Is)、目標(To-Be)、手段(戦略)の3点セットが必要」という話や、「言語化する際の抽象度」に関する内容をまとめました。

ただ、戦略をストーリーとして理解したり発信する為には、この要素だけでは足りません。

今回は、戦略を構造として理解する方法をまとめていきます。

※2023年12月期本決算で、新中期経営計画を発表したため、実際の事例をアップデートしました。

戦略体系とは?

「戦略体系」を理解する上で、まずは戦略体系を構成する要素となる言葉の定義をします。

以下の言葉は、書籍や人によってニュアンスが変わってきます。あくまで私のブログ内での言葉の定義です。詳細は本ブログで後述されます。

Mission・Vision・戦略の言葉の定義

Mission:企業が超長期で叶えたい想い

Vision:時間軸を伴った目標

戦略:(現状から)Visionに行き着くための手段

ちなみに、Visionは超長期でも設定でき、短期でも設定できるので複数あるのが一般的です。

戦略体系をMission・Vision・戦略で整理する

前回のブログや前項を踏まえ「戦略体系」は、以下のように整理されます。

仮に、起点(現時点)を2024年1月スタートとした上で、

Vision2024(2024年末)とVision2026(2026年末)の状態を定義します。

そして戦略はそれぞれ、Vision2024への戦略を単年戦略、Vision2026への戦略を3ヶ年戦略としています。

企業によってはこのくらいの年数をとり、中期経営計画と定義することもあります。

これだけ見ると、一定のパーツは取り込まれているように見えます。

しかし、この戦略体系には「重要なもの」が含まれていません。

一体「重要なもの」とは何なのか?

Mission・Vision・戦略で整理した戦略体系に足りない重要な要素とは?

私たちが存在している世の中は、変化が大きく、目まぐるしく状況が変わります。

会社として、その変化する世の中をどのように認識しているのかという「前提」を戦略体系の中で言語化しておく必要があります。

実はこの「前提」が、戦略体系における最重要ポイントなんです。

結果として戦略体系そのものは、以下のような整理となります。

戦略体系を構成する要素の役割と重要度

次に、戦略体系の要素を詳細に説明しながら、それぞれの役割と重要度を説明していきます。

前述の通り、以下の用語は書籍や企業によっても使い方とかニュアンスが異なるので、あくまで本ブログ内での定義だと認識ください。

Mission

超長期で会社や戦略単位で追うべきものであり、立ち返る場所。

「誰のために」「何を実現するのか」という想いを記載したもの。

但し「誰」は必ずしも人格である必要はありません(マーケットとか世の中でもOK)

Missionがない/設定が甘いと起こる事

このケースはあまり起こり得ないと思いますが、Missionが凄い内向き(自分たちの会社がどうなりたいか)の場合は、世の中にどういった価値を提供しようと思っている企業なのかが分かりづらくなります。

Vision / To-Be

Missionと考え抜かれた「前提」をベースに、たどり着く先(状態)を言語化したもの。

長期では抽象的に、短期だと具体的になる

Visionがない/設定が甘いと起こる事

Visionでよく起こる間違いは、長期ビジョン(いわゆる抽象的な状態定義)だけが存在しており、短期Visionが存在しないケースがあります。

超長期・長期Visionに対してアプローチしようとするので、そこに至るプロセスが正しいのかどうかの判断しづらくなります。

想定可能な範囲ギリギリの年数で長期Visionを設定し、そこに至る過程でより具体でイメージできる時間軸で短期Visionを設定、それぞれに対して戦略を描く事が重要です。

特に、長期Visionから短期Visionへのカスケード(逆算思考)と短期Visionから長期Visionへの接続の整合性(足元思考)を意識しながら構築される戦略に筋の良さが現れるので、Visionを適切な期間で複数に区切る事が非常に重要です。

現時点(現状) / As-Is

現時点での事業や組織の状況等を、戦略やVisionと接続した形で細分化し、つまびらかに客観的に記載したもの。

戦略をスタートする起点となる重要な要素。

As-Isの認識が甘いと起こる事

戦略体系の中で、一部は「前提」部分に言語化されたりもするが、極論を言えば、企業の自己認識(=現状やCapabilityの正確な理解)が正しければ特に言語化される必要はない。

企業の自己認識のズレが大きいと、そもそも戦略を実行する上での起点となるポイントなので、戦略の不整合が起こり、戦略自体の実現可能性が限りなく低くなる。

前提

事実(とその解釈)と仮説によって構成されるもので、戦略体系全体に大きな影響を及ぼす最重要項目。

特に変化が大きい環境においては、特に仮説が多くなり、目まぐるしく前提が変わります。

経営陣やマネージメント内での、暗黙知として処理されやすいだけに、言語化が重要なポイント。

前提がない/設定が甘いと起こる事

そもそも戦略やVisionを構成するために、会社が「世の中」に対する仮説や考え方・スタンスを整理していない状態なので、どういった視点でマーケットと向き合っているかが不明な状態になります。

そうすると、個々人や組織の独自の解釈で意思決定が進み、戦略そのもののPDCAが上手く回らない状況が起こります。

例えば、一つの事例として、新型コロナウイルス感染拡大防止策として初めて緊急事態宣言が出た、2020年4月の時点を振り返ってみましょう。

この瞬間は、ほとんどの企業が「今後、新型コロナウイルス感染拡大がどのような影響を与えて、それがどのくらいの期間続くのだろう」という事は読み辛い状況でした。

人によっては、「半年で終わるだろう」「1年以上は続くはずだ」と。

また、その影響値に関する仮説も様々。

こういう状況において戦略体系は非常に不安定になります。

しかし、重要なのは「今の戦略は●●という前提のもと構築されている」という事を明確に示す事です。

「コロナは1年くらい継続する前提で戦略を構築しています」といえば、短期間で終息すると思っている人でも、あくまで1年続くという前提であればこの戦略って合理的だなという理解を進める事ができます。

極論、個々人の前提に対する思考の差分は、前提の検証に対する多様性を担保でき、将来戦略を修正する際の強みにもなります。

前提部分だけを簡単に図式化すると以下のような感じですね。

変化する世の中では、事実や分かっていることはごく一部で、分からない事だらけです。

なので、前提部分で一定の仮説を置き、それを戦略の実行や時間経過から素早く捉えて、前提を素早く修正(=Visionを修正/戦略を修正)する必要があります。

最近、沢山の方から「何でChatworkって、中期経営計画をそんなに詳しく公表してるのか?」と聞かれることが多くあります。

当然ながら、全てを出していない&模倣不可能な部分が多いという前提はありますが、公表することのメリットが大きいからです。

強力な競合企業もいる中、自分達のスタンスや戦略的なアプローチを世の中に提示することで、感度が高い優秀な方々を巻き込むことが出来ています。

恐らく他の企業が4,5年かけても実現できないような採用を、この数年でやり切れたとも思っています。戦略により必要なCapabilityも一定定義されるので、どのような人を仲間に巻き込めば良いのかも自然と戦略で定義されるが、採用の精度を高める為にも重要です。

それほど「戦略」を体系的に整理し「伝える」ことの効用は大きいのです。戦略を言語化し正確に説明することの効用は、採用を含め以下のような効用を産み出します。

企業/組織への求心力が上がる(会社の想いが伝えやすくなる)

権限移譲が進む(結果として、自立した組織の構築が進む)

意思決定が(恐ろしく)早くなる&精度が高まる

採用が上手く進む&離職が減る etc…

ここまで「戦略体系」について解説をしてきましたが、

ここからは事例として、実際にChatworkでより具体的に「戦略体系」を解説していきます。少し冗長になるので、興味ある方は見てください。

実際の事例で見る「戦略体系」

参考までにChatworkがIRで公表している資料「2023年12月期本決算説明資料」でマッピングしてみましょう。

2023年12月期本決算説明資料

Mission

Chatworkのコーポレートミッションは「働くをもっと楽しく、創造的に」です。

働くをもっと楽しく、創造的に

人生の大半を過ごすことになる

「働く」という時間において、

ただ生活の糧を得るためだけではなく、

1人でも多くの人がより楽しく、

自由な創造性を存分に発揮できる社会を実現する

Vision(超長期)/ To-Be

Chatworkのビジョンは「すべての人に、一歩先の働き方を」です。

すべての人に、一歩先の働き方を

一部の先進的な人だけではなく、

世界中で働くあらゆる人が、

自分自身の働き方を常に「一歩先」へと

進めていけるプラットフォームを提供する

Vision / To-Be

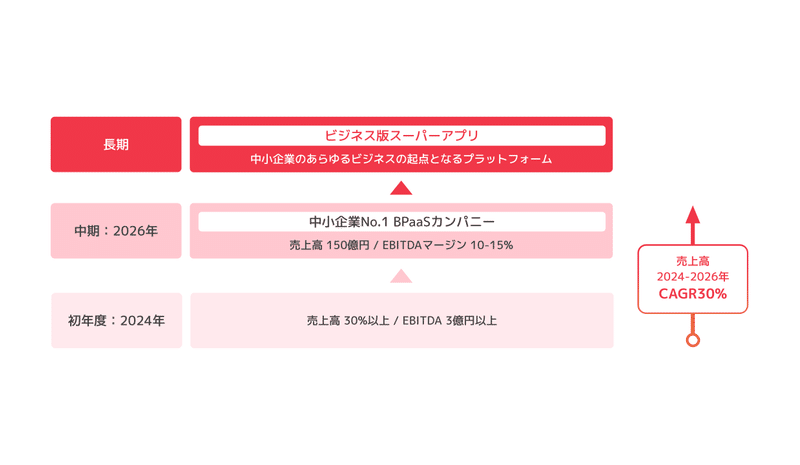

Chatworkの中長期のビジョンは「中小企業No.1からビジネス版スーパーアプリへ」です。

・2026年までにシェアを拡大し、中小企業No.1 BPaaSカンパニーのポジションを確立する

・2027年以降で、中小企業市場における圧倒的なシェアを背景に、あらゆるビジネスの起点となるビジネス版スーパーアプリとしてプラットフォーム化していく

・2024〜2026年では、中小企業No.1 BPaaSカンパニーの目標に向けてグループ全体の成長を加速させると共に、利益を生み出せる体制の構築を進めていく

Chatworkの中長期のビジョンを図式化は以下の通りです。

Vision長期(2027年より先のどこかのポイント、恐らく次の中期経営計画で定義)、Vision2026、Vision2024の記載がありますね。

Vision2023は、もう終了していますので、この決算説明資料で総括されています。

※BPaaSとは何かをCEOブログ「Chatworkの現在地と、BPaaSという未来」で詳しく説明しています

前提

全て記載している訳ではありませんが、前提や前提に近いものは以下の通りです。

◆コミュニケーションツールの変化

コミュニケーションツールは、下記のイメージを見えていただいて分かる通り、より効率的に、シンプルなものへ変化しています。

◆ビジネスチャットの市場環境

・潜在市場規模が大きく普及率がまだまだ低い、成長余地が極めて大きな高成長マーケット

・個人の携帯メールがチャットへと切り替わったように、ビジネスメールがビジネスチャットへと不可逆に変化が進む

・近年の社会情勢を受けたテレワーク急増に伴い普及が加速。中小企業市場における普及は今がまさに本格化のフェーズ

・新型コロナウイルスの影響で、テレワーク需要は大きく拡大しビジネスチャットの普及は急速に進みつつある

・ビジネスチャットの国内普及率は19.0%*1。2021年10月の調査(15.6%)から普及率が順調に伸びており、マーケットの拡大が継続していることがわかる(*1 当社依頼による第三者機関調べ、2023年12月調査、n=30,000)

◆前提となる社会背景

・少子高齢化が極端に進む日本社会において、社会福祉を支え国際競争力を上げるには労働生産性の向上が最大の焦点

・労働人口の68.8%*1を占める中小企業において労働生産性は長期で伸び悩み、低労働生産性の根本原因となっている(*1 中小企業庁「平成 27 年度中小企業白書」)

・労働生産性向上にはIT投資(DX)が重要であるが、ITリテラシの問題が大きくITへの投資が進んでいない

◆2024〜2026年では、中小企業No.1 BPaaSカンパニーの目標に向けてグループ全体の成長を加速させるフェーズへ

・DXの大きなトレンドがあるなか、2020年からの新型コロナウイルスの影響でテレワークが一気に普及。ニューノーマルとも呼ばれる働き方の根本的な変化が発生

・現在ビジネスチャットの普及率は19.0%*1ほどで、今まさに、普及の壁であるキャズムを超えつつある(*1 当社依頼による第三者機関調べ、2023年12月調査、n=30,000)

・ビジネスチャットは他ツールへの乗り換えコストが高く、顧客の最初のビジネスチャットとして選ばれることが今後のシェア獲得に非常に重要

◆マジョリティ市場環境

・SaaSを選定し使いこなせるのは、ITに詳しい先進層のユーザーが中心。

・人口の3分の2以上を占めるマジョリティ市場のユーザーは、使い勝手が異なる多数のSaaSプロダクトを使い分けることは困難

・マジョリティ市場のDX実現には、業務プロセスごと巻き取り顧客に代わりSaaSを使いDXを推進するBPaaSが有効

現時点 / As-is

◆ビジネスチャット「Chatwork」の強み

・社外と接続しやすいオープンプラットフォーム型の特徴により、紹介経由でユーザー数が複利の構造で増加

・継続的な機能追加によるプロダクト価値の向上により、長期にわたりARPUが上昇し続けている

・過去履歴やビジネス上の関係性が構築されるため、他ツールへの乗り換えコストが高く、解約率が非常に低い

◆KPIハイライト

◆BPaaSの展開の加速を目指した大幅な役員体制強化

・組織規模が400名超へ急拡大し、経営陣に求められるケイパビリティを議論・再定義。役員体制を更新し、複数の企業で組織・人事戦略の指揮をとった経験を持つCHROを新しく招聘

・人事部門をはじめとした経営体制を強化することで、Chatwork事業に加えBPaaSの展開の加速を目指す

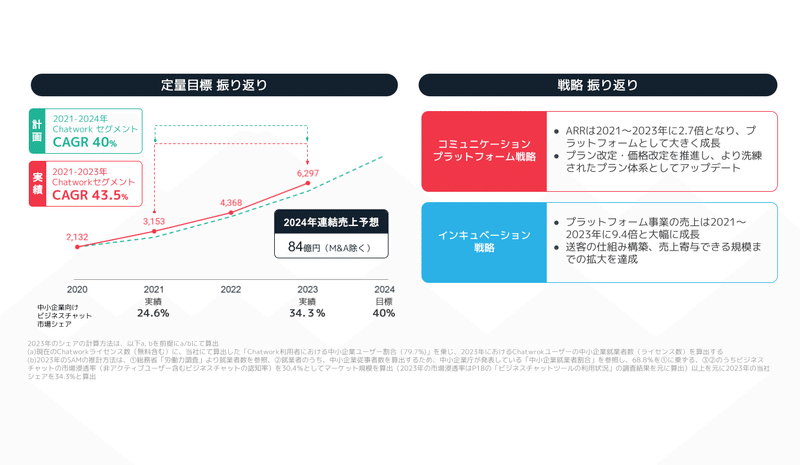

◆目標値を大幅に上回る売上成長

・主力のChatworkセグメントにおいて、2021-2024年でCAGR40%以上の売上成長の実現が目標

・2023年は2021〜2023年のChatworkセグメント売上高CAGR+43.5%成長と、達成に向けて大幅に上回るペースで進捗

◆中期経営計画の進捗

2023年12月期本決算説明資料に、中期経営計画の「コミュニケーションプラットフォーム戦略」「インキュベーション戦略」の2つの戦略について、進捗(=現状)を掲載しています。

・中期経営計画における2つの戦略は今年度、それぞれが極めて順調に進捗

より具体的な進捗は、それぞれ下記の通り記載しています。

◆業績

業績全般は、これから語る未来の戦略に対しては全て「現時点/As-is」です。2023年12月期本決算説明資料のP.32〜42をご参照ください。

戦略

◆中期経営計画における戦略

2026年で中小企業No.1BPaaSカンパニーとなるため、中心となる3つの戦略を推進する

より具体的な内容は、それぞれ下記の通り記載しています。

こちらの中期戦略1〜3は、全て掲載すると冗長になるので2023年12月期本決算説明資料のP.48〜74をご参照ください。

本ブログのまとめ

・戦略は「戦略体系」で考える事ことでやっと意味を成す

・戦略体系は、「Mission・Vision・戦略・前提」の要素で構成される

・戦略体系を構成する要素は、どれも重要な役割を担っているが、最も重要なポイントは「前提」

・自社の戦略を体系的に整理し発信することで、採用や組織強化にも良い効果がある

このあたりの話は、以下の記事でも少し纏まっていますのでご参考まで。

もし戦略に関して「こういう事書いて欲しい!!」「もう少しここ深く書いて!!」みたいな事があれば、TwitterのDMでもください。

Twitter:https://twitter.com/shjfkd

オススメ書籍

「戦略とは何か?」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?